Интонации в развитии ребенка

наталья п

Развитие интонации у дошкольников

Развитие интонации у дошкольников

Прекрасна речь, когда она как ручеек

Бежит среди камней чиста, нетороплива.

И ты готов внимать ее поток

И восклицать: О! Как же ты красива!

Е. Щукина

Еще в древности, до появления речи как средства общения, люди пытались передать информацию с помощью криков, звуков различной высоты и силы, жестов и мимики. Ведь порой, слушая незнакомую речь, не понимая смысла, мы с легкостью определяем, как относится к нам этот человек, можем понять его чувства и переживания. Даже ребенок, который едва стоит на ногах, может «рассказать» нам о многом — хорошо ли выспался, рад или расстроен чем — то. А эта замечательная возможность младенца угадывать голос матери среди других голосов, понимать, сердита мама или же довольна своим чадом.

Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать свои чувства и настроения с помощью интонации.

Об интонацияхочень точно сказал Бернард Шоу: «Хотя письменное искусство и очень разнообразно грамматически, оно совершенно беспомощно, когда речь идет об интонации. Так, например, есть 50 способов сказать “да” и 500 способов сказать “нет”. В то время как писать это слово можно только один раз».

В результате многих лет работы с дошкольниками я сделала следующие выводы. Если раньше в группы поступали дети с небольшим спектром речевых нарушений, то сейчас приходят дети со сложными речевыми дефектами. Выявленные факты побудили к поиску таких форм работы по развитию у детей интонационной выразительности, которые бы помогли ребенку успешно общаться со сверстниками и взрослыми, принося эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Поэтому выбор пал на использование театрализованной деятельности. Состояние нервно-психологического напряжения — обычное дело в наше время. На чувства ребенка должны оказывать воздействие не фильмы ужасов, не криминальные сюжеты, а встречи с прекрасным — музыкой, словом, театром, способным заворожить малыша, дать ему возможность выразить свои чувства в танце, словах, поступках.

Эту форму работы с детьми использую на протяжении нескольких лет. Что привлекает в этой работе! Во-первых, через перевоплощение в сказке дети раскрепощаются не только в речи, но и в движениях, передавая голосом и жестами повадки и характер животных. Во- вторых, в песнях, используемых в сказках, в их плавном пропевании детям легче произносить в своей речи звуки, развить музыкальный слух. И в- третьих,добиваюсь самой главной цели: развития интонационной выразительности и коммуникативных способностей.

Прежде чем начинать работу над постановкой сказки, необходимо провести небольшую предварительную подготовку по формированию у детей правильного речевого дыхания, мимики, жестов, движений, интонационной выразительности речи. А самое главное помнить, что вся работа должна осуществляться через перевоплощение в сказочного персонажа, животного или полюбившегося ребенку соседа напротив.

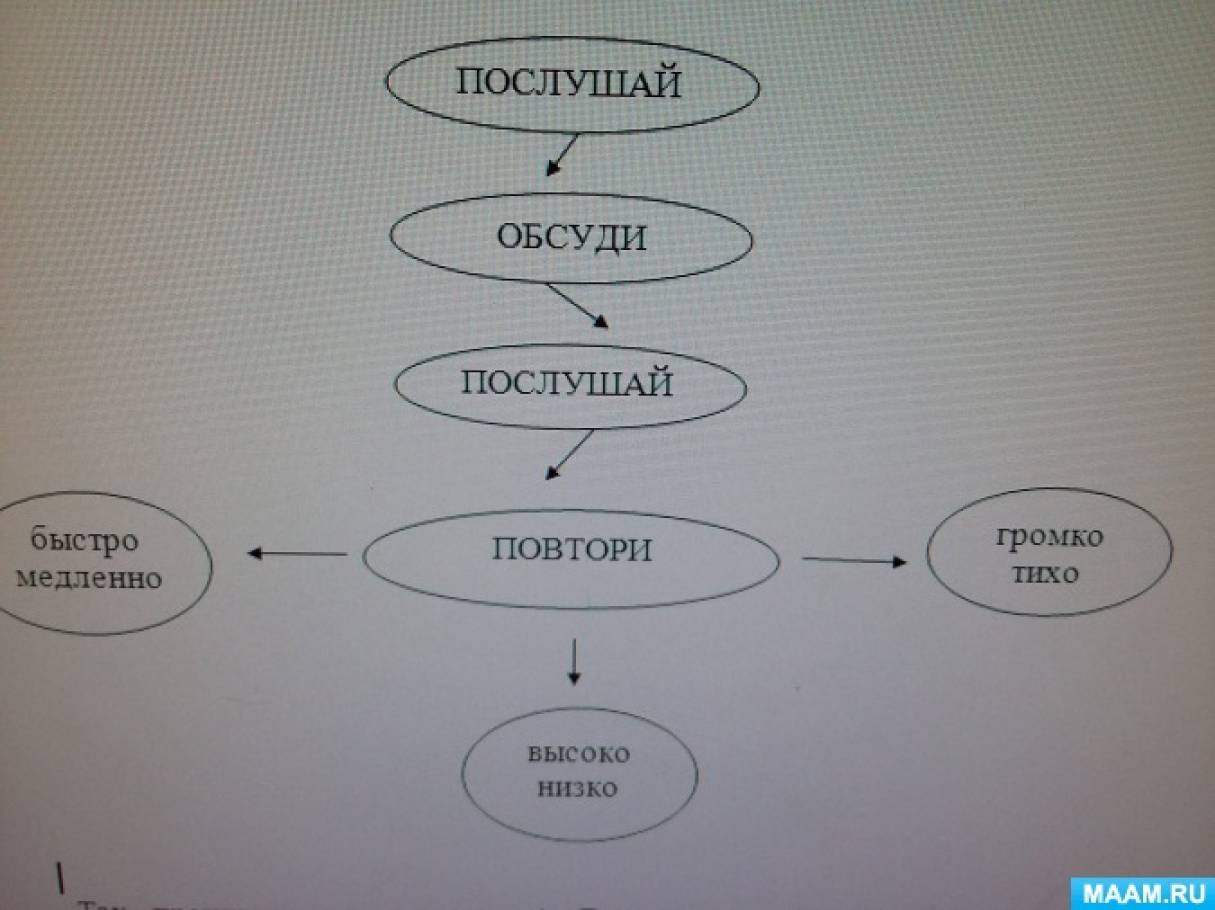

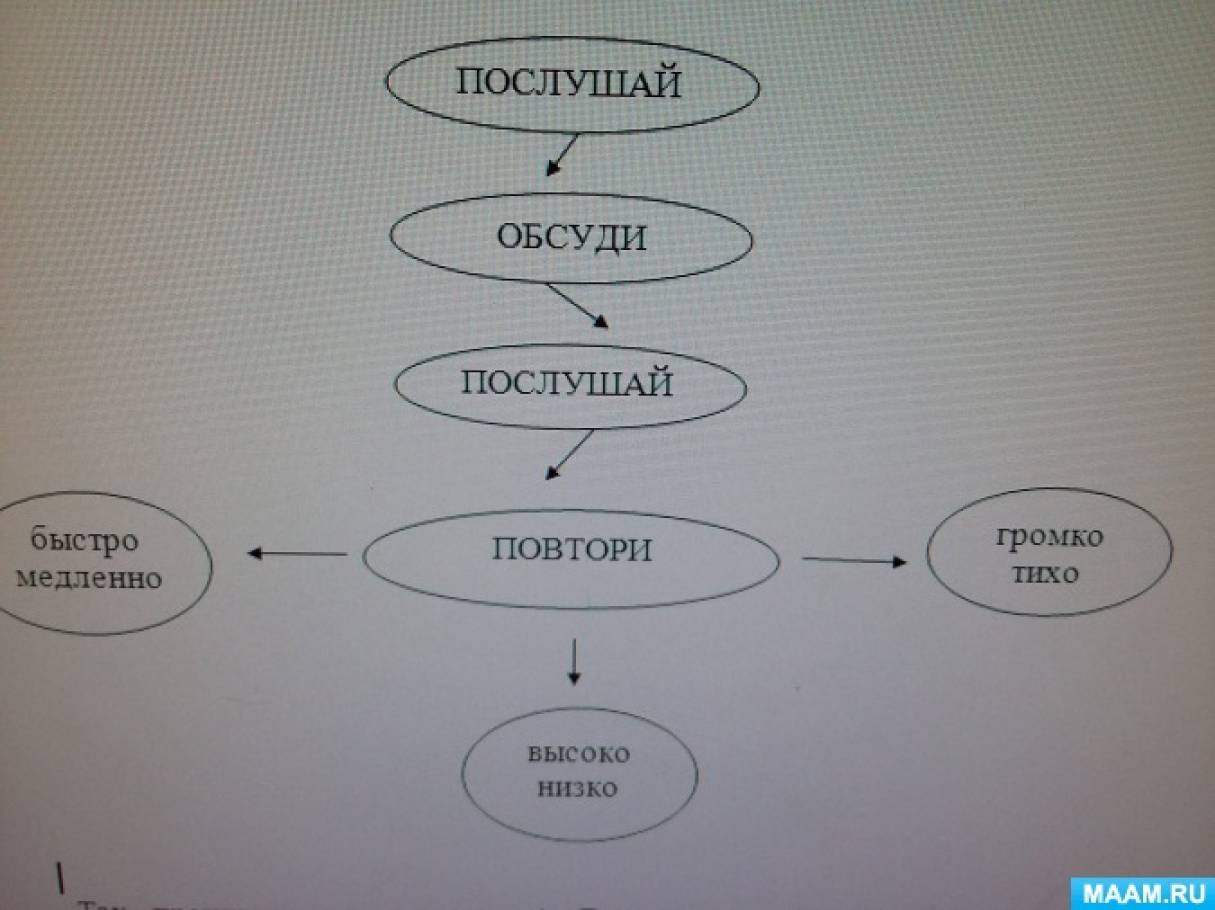

Взяв за основу схему по работе над формированием интонации в стихотворениях, предложенную А. В. Ястребовой и О. И. Лазаренко,был составлен следующий алгоритм:

Так, прочитав стихотворение А. Введенского «Песенка машиниста», воспитатель вместе с детьми обсуждает, почему оно прочитано именно так. Первую часть очень тихо и медленно, вторую, наоборот, громче, постоянно увеличивая темп. Если дети затрудняются с ответом, можно дать неверный образец, поменяв местами манеру исполнения частей стихотворения.

После детального обсуждения каждого четверостишия стихотворение читается снова, только после этого детям предлагается повторить каждый отрывок по образцу, чтобы исключить неверную передачу смысла с помощью интонации.

В дальнейшем для работы над стихотворениями используются различные интонационные схемы:

Эта работа не проходит бесследно, она помогает в дальнейшем освоить детям роль в театрализованной деятельности. Дети становятся активнее, умеют импровизировать, вносить свои предложения при передаче голосов персонажей (например, при передаче визга поросят они самостоятельно меняли высоту голоса, передавая ее разным тембром, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого поросенка).

После того как у детей сформировались базовые умения и навыки по использованию основных средств интонационной выразительности, следует переходить к самому интересному этапу работы — подготовке и показу театрализованного представления, как итогу всей деятельности. Вместе с детьми были поставлены спектакли по сказкам «Лесная аптека», «Репка», а также инсценировки стихотворений С. Маршака и А. Шибаева «Парад цифр». Спектакли были показаны в группе и внутри ДОУ.

Спектакль был записан на видео, поэтому дети смогли оценить со стороны свою игру. Совместно обсуждались все достоинства и недоработки,что помогло сделать следующие выводы:

• Несмотря на некоторые недочеты, голос у детей стал более выразительным, жесты и движения плавными и согласованными с речью.

• Гиперактивных детей сказка дисциплинировала, а пассивные и робкие в ней «оживали» и активизировались.

• Дети поняли, что результат работы зависит только от них и поэтому старались мобилизовать все свои возможности.

• Такая форма работы объединяет и заинтересовывает даже равнодушных и безразличных родителей.

•Заинтересованность в положительном результате объединяет в работе всех членов педагогического коллектива: логопеда, воспитателей, музыкального руководителя.

Можно сказать, что последовательная работа по формированию интонационной выразительности именно в театрализованной деятельности помогает ребенку быть более уверенным, инициативным и эмоциональным. Речь детей становится более выразительной не только в свободной деятельности, но и на занятиях, что, безусловно, поможет им в школе.

Источник

Речь — это важное средство самовыражения человека. Поэтому качество речи имеет особое значение. Многие родители и педагоги сталкиваются с проблемой монотонности речи у детей. Заметить невыразительность речи можно во время прочтения стихотворения ребёнком, разыгрывании какой-нибудь сценки.

Развитие интонационной выразительности речи у ребёнка важная часть его общего развития.

Причины невыразительности речи:

- дети не осознают значимость интонации для передачи смысла своих слов;

- снижение силы мышц языка, губ, голосовых связок;

- неумение пользоваться средствами выразительности речи;

- индивидуальные психические особенности ребёнка.

Зачем нужна интонация?

Интонация играет важную роль в общении. С её помощью мы можем точно передавать свои мысли, эмоции, чувства, и правильно понимать своего собеседника.

Интонация включает в себя: мелодику, темп, ритм, логическое и фразовое ударение, тембр и паузы. Прежде, чем приступать к развитию интонационной выразительности речи у ребёнка, необходимо научить его передавать свои эмоции при помощи мимики.

Мимика

— выразительные движения мышц лица, являющиеся проявлением тех или иных чувств, настроений человека.

«Мимический диктант»

Материалы: небольшие карточки с изображением различных мимических выражений.

Взрослый говорит предложения, ребёнок выкладывают по порядку карточки с соответствующим мимическим выражением.

«Угадай-ка»

Материалы: те же карточки с изображением различных мимических выражений, что и в прошлой игре.

Похоже на игру «крокодил». Чем больше детей в неё играет, тем интереснее.

Карточки перевернуть, ребёнок берет одну из карточек и изображает с помощью мимики эмоциональное состояние показанное на картинкуе. Все остальные отгадывают.

«Маска»

Материалы: маска с изображением эмоций

В эту игру, тоже лучше играть в компании. На одного ребёнка одевается маска, какая он не знает. Остальные описывают положение рта, глаз, бровей, а ребенок в маске должен догадаться какая это эмоция.

После того, как ребёнок научился передавать эмоциональное состояние при помощи мимики, можно приступать к развитию интонационной выразительности, а точнее её компонентов.

Мелодика голоса

— движение голоса по высоте, то есть скольжение его от основного тона вверх и вниз; благодаря наличию в речи гласных звуков придает ей певучесть, нежность, гибкость.

«Диктант»

Материалы: карточки с изображением точки, восклицательного и вопросительного знаков.

Взрослый произносит текст, а ребёнок выкладывает карточки с соответствующими знаками.

«Точка»

Материалы: лист бумаги, карандаш

Взрослый читает какой-то текст, а ребенок на листочке бумаги ставит точки. Сколько точек, столько и повествовательных предложений.

«Что для чего?»

Материалы: любые предметы (ножницы, книга, тарелка, катушка ниток и др.)

Из предложенных предметов, взрослый просит ребёнка найти например, то чего можно прочесть, затем то чем можно разрезать бумагу и т.д. Ребёнок берёт нужный предмет и отвечает полным предложением «Ножницами можно разрезать бумагу» и т.д.

Темп

— скорость речевого высказывания: ускорение или замедление речи в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз (временных остановок в речи) между речевыми отрезками.

«Карусель»

Дети встают в круг и держатся за ленточки в карусели, начинается движение по кругу. Темп все время разный от медленной ходьбы, до бега.

«Отгадай темп»

Материалы: кружки 3-х цветов (красные,зелёные,синие)

Взрослый читает любое стихотворение меняя постоянно темп речи. Ребенок выкладывает кружки, последовательность зависит от темпа речи взрослого. Красный означает быстрый темп, зелёный умеренный, а синий медленный.

Ритм

— равномерное чередование ударных и безударных слогов (т. е. следующих их качеств: долготы и краткости, повышения и понижения голоса).

«Узоры»

Материалы: разноцветная мозаика или разноцветные счётные палочки.

Взрослый бьет ладошкой по столу с разной силой, ребёнок выкладывает последовательно детали мозаики или счётных палочек в зависимости от силы удара. Например: жёлтая деталь- сильный удар, красная слабый. Затем ребёнок пробует воспроизвести ритм сам.

Очень хорошим средством для формирования и развития чувства ритма являются пальчиковая гимнастика и логоритмика (это двигательные упражнения, сочетающие в себе движения, речь и музыку). Дети очень любят музыкально — двигательные разминки по методике Сергея и Екатерины Железновых.

Фразовое и логическое ударения

— выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения группы слов (фразовое ударение) или отдельных слов (логическое ударение) в зависимости от смысла высказывания.

«Важное слово»

Взрослый произносит не большие предложения, выделяя при этом слово (носитель логического ударения), ребёнок определяет его. Например: Девочка рисует картинку. На слово «рисует» падает логическое ударение. Также можно поиграть и наоборот ребёнок произносит предложения выделяя голосом нужное слово.

Тембр

– эмоциональная окраска, отражающая экспрессивно-эмоциональные оттенки («грустный, веселый, мрачный» тембр и т. п.).

«Угадай»

Взрослый произносит фразы разным голосом (радостным, грустным, злым, удивлённым, испуганным и д.р.), ребёнок определяет тембр. Затем можно поменяться, и угадывать будет взрослый.

Паузы

Они облегчают дыхание, позволяют вдохнуть воздух во время разговора (физиологическая пауза), собраться с мыслями (пауза размышления), паузы помогают слушателям правильно понять смысл речи (логическая пауза).

« Путаница».

Взрослый читает текст:.

Там на бугре мычит корова в конуре собака лает на заборе поет синичка в коридоре играют дети на стене висит картина на окне узоры инея в печурке горят дрова в руках девчурки нарядная там кукла в клетке ручной щегол поет салфетки там на столе лежат коньки к зиме готовят там очки лежат для бабушки тетрадки всегда содержатся в порядке.

Ребенок должен определить где надо делать паузы.

Самое главное – помнить, что ребенок подражает речи окружающих его взрослых. Поэтому следите за своей речью – она должна быть правильной, отчетливой и эмоциональной, служить образцом интонационной выразительности.

Источник

Консультация для воспитателей.

Тема: «Развитие интонационной выразительности речи у детей дошкольного возраста».

Ещё в глубокой древности, до появления речи как средства общения, люди пытались передавать информацию с помощью криков, звуков различной высоты и силы, жестов и мимики. Даже ребёнок, который едва стоит на ногах, может о многом «рассказать»: хорошо ли выспался? рад чему – либо? расстроен чем – то? А замечательная способность младенца угадывать голос матери среди других голосов, понимать, сердится она или довольна им!

Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать свои чувства и настроение с помощью интонации. «Хотя письменное искусство и очень разнообразно грамматически, оно совершенно беспомощно, когда речь идёт об интонации. Так, например, есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет», в то время как написать это слово можно только один раз (Б.Шоу).

Из практики мы знаем, что многие дошкольники неплохо подражают взрослым, точно передают их интонацию, улавливают на слух различные оттенки речи. Хорошо развитый речевой слух, дает возможность детям различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса, замечать ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные оттенки речи. Дает возможность и самим детям шире использовать разные средства выразительности: повышать и понижать тон голоса, выделять во фразах отдельные слова или группу слов, правильно выдерживать паузы, выражать эмоционально – волевое отношение к сказанному. Все это помогает дошкольникам более точно передавать свои мысли, читать стихотворения, потешки, считалочки.

Интонация — это сложный комплекс фонетических средств, выражающих смысловое отношение к высказываемому и эмоциональные оттенки речи. Интонация является средством эмоционально-волевого отношения говорящего к содержанию речи, обращенной к слушателям. Интонационная выразительность речи включает следующие компоненты:

- мелодика — движение голоса по высоте, то есть скольжение его от основного тона вверх и вниз; благодаря наличию в речи гласных звуков придает ей певучесть, нежность, гибкость;

- темп — скорость речевого высказывания: ускорение или замедление речи в зависимости от содержания высказывания (является одним из компонентов речевой интонации в отличие от общего темпа речи);

- пауза — временная остановка в речи. Логические паузы придают законченность отдельным мыслям; психологические — используются в качестве средства эмоционального воздействия на слушателей;

- сила голоса — смена громкости звучания речи в зависимости от содержания высказывания;

- логическое ударение — выделение голосом отдельных слов;

- фразовое ударение — выделение голосом группы слов;

- ритм — равномерное чередование ударных и безударных слогов, различных по длительности и силе произношения;

- тембр — эмоционально-экспрессивная окраска речи; с его помощью можно выражать радость, досаду, печаль и т. д.

Таким образом, интонационная выразительность речи обеспечивается умением изменять голос (повышать и понижать его тон, усиливать и понижать громкость), ускорять и замедлять темп речи, использовать паузы, выделять голосом отдельное слово или группу слов, придавать голосу эмоционально-экспрессивную окраску. С помощью интонации говорящий выражает свое отношение к высказываемой мысли, передает свои чувства, переживания, доводит свое высказывание до полной завершенности.

Правильное использование интонационных средств выразительности зависит от сформированности речевого слуха, развития слухового внимания, речевого дыхания, от умения правильно пользоваться голосовым и артикуляционным аппаратом.

Ребенок должен уметь правильно использовать интонационные средства выразительности, чтобы передать в собственной речи различные чувства и переживания.

Интонационной выразительностью речи дети овладевают преимущественно к пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит в процессе общения с взрослыми. Работу по развитию выразительности речи целесообразно проводить последовательно в два этапа:

- сначала формировать навыки восприятия интонации,

- затем – навыки её использования в собственной речи.

Попробуйте прочитать детям один и тот же текст, но по–разному: первый раз — монотонно, невыразительно, а второй раз – с интонационной выразительностью. Как вы думаете, отметят дети разницу? Да, безусловно, и их будет легко подвести к выводу, что она заключается в выразительности речи.

Поэтому, организуя специальную речевую среду, мы должны создавать для каждого ребенка все возможности слышать и усваивать интонационно правильную речь и всегда помнить, что при слушании дети воспроизводят в речи не только слова, фразы и предложения, но и интонацию во всех её компонентах, в том числе и мелодику.

По направлению движения голоса различают следующие мелодические формы:

Монотонная- с незначительным повышением и понижением голоса;

Восходящая форма — с повышением голоса к концу предложения;

Нисходящая форма — с понижением голоса к концу предложения;

Полная форма, включающая повышение и понижение.

Пример:

— Вчера я ходила на рынок и купила там яблоки и груши. Это фрукты. Почему вы мне ничего не ответили? Ну, хорошо, слушайте дальше. А еще я купила огурцы и помидоры. Это овощи? Да, конечно! Как вы узнали, что в первый раз я вас не спрашивала, а во второй раз спросила?

Если этот прием использовать в работе с младшими детьми, то можно объяснить им, что наш голос может изменяться – “ подниматься и спускаться с горки”, а при работе с детьми старшего возраста можно ввести термины “голос повышается”, “голос понижается”.

Для развития восприятия мелодики эффективным является прием дирижирования, при котором повышение и понижение голоса сопровождается плавными движениями руки вверх или вниз. Этот прием лучше использовать при повторении дважды сказанной фразы, скороговорки, или стихотворения. Сначала “ нарисуйте” в воздухе мелодику вместе с детьми, а затем ребенок продирижирует её самостоятельно.

Полезно использовать упражнения, направленные на развитие смены голоса: например, повторить звукоподражание взрослого животного и его детеныша, игры типа “Вопрос – ответ”, где сопоставляется анализ двух образцов высказываний с различной мелодикой.

Послушайте четверостишие: “Есть иголки у ежа, клюв и крылья у чижа, молока дадим ежу, крошки вкусные – чижу”. Сейчас я ещё раз прочитаю, вы договаривайте слова. Хорошо.

— У кого есть иголки? – У ежа. – У кого есть клюв и крылья? – У чижа. – Кому дадим молока? – Ежу. – Кому дадим вкусных крошек? – Чижу.

Можно разделиться на две команды, одна команда задает вопросы, а другая отвечает.

Этой же цели могут служить и стихотворения, содержащие вопросительные и повествовательные предложения такие как “Курочка – рябушечка”, “Кисонька – мурысонька”, “Кулики”.

— Кто там бродит у реки? – Это наши кулики. – А чего они хотят? – Накормить своих ребят. – Где ребята? – На песочке. – Сколько их? – Сынок и дочка. У сынка на горлышке все промокли перышки, от того, что, не спросясь, сунул клювик прямо в грязь.

Каждая часть стихотворения, рассказа или сказки отличается своей темой, содержанием, настроением, соответственно этому мы выбираем средства выразительности. Так, грустное, подавленное настроение обычно проявляется в приглушенных низких тонах и произносится пониженным голосом; наоборот, бодрое, жизнерадостное душевное состояние произносится более высоким тоном, т. е. повышенным голосом. Волнение, грусть, радость – все это отражается в голосе.

В состоянии возбуждения и подавленности голос меняется, отклоняясь от обычного звучания. Это отклонение называют эмоциональной окраской – тембром. Чем сильнее волнение, тем сильнее отклонение голоса от обычного звучания. Как же определить нужную окраску при передаче незнакомого текста?

Необходимо внимательно прочитать содержание произведение, понять замысел автора, идею произведения. От того, как понято содержание произведения, зависит интонационная выразительность исполнения, эмоциональное воздействие на детей.

Формирование навыков восприятия тембра у детей следует начинать со знакомства с двумя контрастными окрасками голоса — радостной и грустной. Это впоследствии станет основой для введения менее контрастных по тембру эмоциональных проявлений: гнева, удивления, испуга и т. д.

При этом, в качестве наглядного материала можно использовать пиктограммы, фотографии с изображением эмоционально выраженных лиц; в качестве речевого материала — тексты и фразы. Хорошо использовать «проблемные речевые истории», связанные с сюжетами литературных произведений. Такие «истории» должны иметь доступный пониманию дошкольников сюжет, но не содержать эмоциональной лексики, которая могла служить бы подсказкой. При знакомстве детей с ситуацией можно дать следующую инструкцию: «Сейчас я расскажу вам одну историю. А вы выберите карточку (пиктограмму), которая больше всего подходит к рассказу». Приведем примеры «проблемных речевых историй».

«Слава очень любит животных. Он давно хотел побывать в зоопарке. Но мама и папа много работают, им некогда. Вот к Славе приехала бабушка. Слава и бабушка пошли в зоопарк». (Радость).

«Винни-Пух сидел дома и ел свой любимый мед. Но откуда не возьмись, появилась пчела и стала громко жужжать. Пчела садилась Винни – Пуху на голову, на нос, на горшочек с медом. Теперь он не мог спокойно есть. Винни – Пух бросился за ней с газетой. Ударил с размаху, горшочек смедом покачнулся, упал на пол и разбился. А пчела улетела…..». (Раздражение, гнев).

После того как ребенок с помощью карточек определит эмоциональную окраску рассказа, задание можно усложнить: попросить словами охарактеризовать эмоциональное состояние главных героев.

Темп – это ускорение или замедление скорости произносимых предложений. Для этого необходимо познакомить детей с понятиями «быстро», «медленно», «умеренно». Сначала детей знакомим с контрастными видами темпа: «медленно» и «быстро», а потом предлагается образец умеренного темпа. В качестве речевого материала могут служить потешки, поговорки, скороговорки, которые мы часто используем в своей практике. Можно, например, предложить ребенку выполнить серию прыжков, хлопков, взмахов рук в том темпе, с которым воспитатель проговаривает текст. Если взрослый ускоряет речь, то и дети тоже ускоряют движения. Например, всем нам хорошо известная игра «Карусели», песенка «Барабанщик».

Логическое ударение – это выделение наиболее важных по смыслу слов, поэтому нужно привлечь внимание детей к смыслу каждой фразы и организовать анализ и оценку текста. Например, я произнесу фразу и организую её анализ: «Снегири клюют рябину».

— Какое слово я выделила как самое важное? Да, я сообщила вам, что именно снегири, а не другие птицы клюют рябину.

— Послушайте, как я скажу теперь: «Снегири клюют рябину». Что я уточнила о снегирях? Как я произнесла важное по смыслу слово? Да, а ещё можно сказать, тихо и растянуто, вот так: «Снегири клюют рябину».

— Послушайте ещё раз: «Снегири клюют р я б и н у». Что теперь я уточнила о снегирях? Как я выделила важное слово? Вы правы, но я специально важное слово произнесла тихо и растянуто, чтобы не испугать снегирей.

Как видно из примера, при затруднении детям можно оказывать помощь в виде наводящих вопросов, напомнить о средствах выражения логического ударения в устной речи.

Ритм – это чередование ударных слогов, которые можно задавать в виде хлопков, ударов в барабан, бубен, серии слогов, коротких стихотворений. Детям сначала нужно предложить отхлопывать ритм слоговых серий.

Та-та-Та-та; та-Та-та-Та; Та-та-та-Та-та-та.

Хотите проверить, насколько вы выразительны?

- Тогда садитесь перед зеркалом и попробуйте изменить смысл фразы несколько раз «Дай мне мяч», «Вот моя кукла».

- C каким количеством интонаций вы можете сказать столь привычные всем слова «здравствуйте», «возьмите», «послушайте»?

- Ну, а читать сказку, изменяя голос в зависимости от персонажа, скажем, говоря, то за Красную шапочку, то за волка. Сможете?

- Сможете убедительно выразить испуг, сострадание, жалобу, просьбу во время чтения стихотворения К. И. Чуковского «Доктор Айболит».

Испытайте себя, прежде чем рассказывать детям.

Игры и упражнения на развитие выразительности речи.

1.Цель: учить детей передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение).

Логопед называет предложение: «Дождь идет». Дети должны повторить его с разной интонацией — так, чтобы было понятно, что они довольны, рады; что они недовольны, их это огорчает и т.п.

То же задание выполняется с другими предложениями (Солнце светит. Снег идет. Грибной дождь. Подснежник расцвел. Змея ползает).

2. Цель: учить детей придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, огорчение и другое.

Логопед предлагает детям сказать что-то о весне или зиме, чтобы было понятно, что это радует, что увидено что-то красивое, интересное. (Весна пришла! Трава зеленеет!). Но весной что-то может и огорчить. Надо придумать предложение и сказать его так, чтобы было ясно, что ты огорчен, недоволен (Дождь некстати. Дует холодный ветер.)

3.Контрольным может быть упражнение на использование и различение интонаций.

Сначала дети должны произнести предложение так, чтобы было понятно, что они удивлены (3-4 высказывания); ответы оцениваются.

Далее предлагается сказать какое-нибудь предложение или радостно или вопросительно, или выразить сочувствие, или просто о чем-то сообщить. «Все внимательно слушайте интонацию. Будете узнавать, что выражено в предложении», — говорит педагог.

Дети определяют характер интонации, если нужно, логопед помогает.

Одним из эффективных приемов является чтение детьми в лицах стихов, потешек, считалок:

— Заяц белый,

— Куда бегал?

— В лес зеленый!

— Что там делал?

— Лыко драл!

— Кисонька — мурысонька,

— Где была?

— На мельнице.

— Кисонька — мурысонька,

— Что там делала?

— Муку молола.

И так далее.

4. «Животные и их детеныши» — выработка и дифференциация громкого и тихого голоса. Примером может служить игра «Корова и теленок».

5. «Ворона и сороки» — тренировка высокого и низкого голоса, замедленного и более быстрого темпа речи (карр — карр, тр-тр).

6. «Эхо» — выработка силы голоса, темпа, речевого дыхания. Одни дети громко и длительно произносят звуки: ууу — гудок паровоза, ааа — крик ребенка; слоги га-га — га, ко — ко — ко; слова ауу, имена людей, клички животных. Другие дети повторяют то же затихающим голосом, в том же темпе, но менее длительно.

7. «Чей домик?» — отработка вопросительной интонации, дикции, голоса. Один ребенок стучит (тук — тук) и спрашивает: «Кто в домике живет? » Ему отвечают голосами лисы, медведя, а он должен узнать, чей это домик. В свою очередь и его спрашивают: «А ты кто?»

8. «Поезд» — отработка ритма в речи и в движениях: тук — тук — тук, ту — ту- ту, у-у-у. Вагончики зеленые бегут, бегут, бегут, А круглые колесики все тук, да тук, да тук.

9. «Угадай, кто пришел» — выработка умения владеть голосом, интонацией, соблюдать темп и ритм речи. Ребенок входит, имитируя движения одного из животных, птиц, сопровождая это соответственно речью, звукоподражаниями, например: «Долго шел я, устал, хочу меду» (медведь — «толстым» голосом).

10. «Оркестр» — отработка голоса и ритма. Трубачи: ру — ру — ру — грубый голос, скрипачи: ри — ри — ри — более тонкий голос, ударники: ра — ра — ра — отрывистый ритм.

11. «Котенок» (и другие детеныши). Котенок ищет свою маму, но не знает, как позвать ее: щенок советует полаять, теленок — помычать, но котенок так не имеет. Наконец он находит свою маму.

Подобные игры хорошо совмещаются с закреплением поставленных звуков в речи. Так, отрабатывая звук [г,] можно предложить игру «Жеребенок», который все время поизносит и-го-го!, пока ищет свою маму. Количество действующих лиц в подобных играх не ограничено.

Для более эффективного формирования у детей фонетической стороны речи необходима тесная взаимосвязь обучения на занятиях и восприятия звукопроизношения в повседневной жизни. Подобная взаимосвязь (в содержании и методах работы) состоит в том, что на всех этапах обучения, на занятиях и в упражнениях, в повседневной жизни решаются одни и те же программные задачи. Во всех видах деятельности по обучению звукопроизношению внимания детей постоянно фиксируют на звуковой стороне речи.

Хочется еще раз отметить, что роль выразительности речи чрезвычайно важна. Прежде всего, она обеспечивает оформление фраз как целостных смысловых единиц, и вместе с тем, обеспечивает передачу информации о коммуникативном типе высказывания, об эмоциональном состоянии говорящего.

Воспитание ритма и интонации является не только проблемой улучшения выразительности самой речи, но, как неоднократно отмечали классики педагогики и психологии, богатая ритмическая речь способствует общему психическому развитию ребенка и облегчает обучение. К.Д.Ушинский отмечал важность ритма для обучения письменной речи.

Таким образом, вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим процессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, шире и разнообразнее его отношение к содержанию речи: выразительная речь дополняет и обогащает содержание речи дошкольника.

Источник