Заворот кишок у ребенка 3 года

Перекручивание кишечника вокруг кишечной или брыжеечной оси приводит к непроходимости кишок. Заболевание называется заворотом кишок. Происходит передавливание кишечных стенок, что приводит к нарушениям в стенках кишечника. Отсутствие поступления питательных компонентов, циркуляции крови приводит к некрозу, перитониту пищеварительного тракта. Данное состояние угрожает жизни. Заворот кишок у детей сопровождается сильными болевыми спазмами. Не стоит затягивать с лечением.

Читайте также дополнительные материалы, это важно знать.

Характеристика болезни

Заворот кишок характеризуется перекручиванием кишечного участка. Наблюдается непроходимость продуктов, нарушается кровоток. Положение кишечника у детей не фиксированное, поэтому развитие заболевания происходит быстро. Высокая подвижность петель у ребёнка до года. По мере нарастания жирового слоя и укрепления связок, движение петель кишечника снижается.

Перекручивание опасно некрозом. Бывает, когда наполнение при нарушении целостности попадает в брюшину. У ребёнка могут возникнуть воспалительные процессы, несущие угрозу жизни.

Типы заворота кишок

Зависит от места нахождения, проявлений:

- перекрут полный или частичный;

- высокий, низкий кишечный заворот;

- перекручивание участков толстого или тонкого отдела кишок, сигмовидной и слепой кишки.

Форма болезни бывает приобретённой (возникла после рождения) и врождённой (дефект развития плода). Проявляется первичными (невыясненные причины развития) и вторичными (возникли из-за патологий органов малого таза) проявлениями. Перекручиваться могут один или несколько кишечных участков.

Толстый кишечник у грудных детей подвержен частому сокращению и колебанию. Причиной заворота являются перистальтические волны, которые возвращаются.

Проявления кишечной непроходимости отличаются от ферментной недостаточности. Кишечная патология характеризуется торможением пищи по пищеварительному тракту (создается непроходимость), а ферментная – непереносимостью некоторых продуктов.

Причины возникновения

Спровоцировать перекрытие кишок способны указанные причины:

- продолжительные запоры;

- попадание инородного тела (может образоваться отёк);

- защемления, травмы живота;

- регулярные переедания;

- грыжа пищеводного просвета;

- инфекции, полипы;

- длинная брыжейка;

- гельминтоз, перекрывающий внутреннее пространство кишечника;

- развитие спаек, опухолевых образований;

- парез или кишечные спазмы.

Заворот петель у новорождённых возникает из-за патологий внутриутробного развития. Дефект органа проявляется перекрутом. У младенцев перекручивание возникает на фоне перекармливания грудным молоком. Перевод ребёнка до года на молочную смесь также может спровоцировать заворот. Раннее введение прикорма тоже проявляется перекрутом кишечника.

Заворот кишок может приводить к воспалительным процессам брюшной полости. Груднички чаще подвержены заболеванию, чем дети постарше. Ограничивается потребление кисломолочной продукции, твёрдых продуктов. Дети старше трёх лет подвержены завороту из-за несоблюдения режима питания.

Симптоматика

Выраженные симптомы сигнализируют о сбое в работе брыжейки и пищеварительного тракта. Перекручивание петли у грудничка и детей старше года характеризуется общими проявлениями:

- в брюшине возникают острые, резкие болевые спазмы схваткообразного характера;

- непрекращающаяся рвота;

- снижается давление;

- мышцы живота напряжённые;

- отсутствие стула и газов, малые объёмы кала с кровяными вкраплениями;

- живот увеличивается в объёме.

У новорождённых детей наблюдается продолжительный плач, подтягивание ножек к животу, кожные покровы синеют. Возможны внезапные болевые спазмы, повышение температуры тела, длительная икота. Не допускается самолечение, необходимо вызвать доктора на дом. Затягивание с оказанием медицинской помощи может привести к тяжёлым осложнениям, возрастает угроза жизни ребёнка.

Редкие рвотные спазмы считаются симптомами непроходимости толстой кишки. Обильная рвота, не облегчающая состояние, характеризует перекручивание петель тонкого кишечника. Кишечный спазм приносит резкую боль.

Первые признаки, имеющие острый характер, помогут определить заболевание.

Осложнения

Запущенная форма непроходимости характеризуется попаданием кала в желудок, рвотные массы приобретают неприятный запах. Отмечаются симптомы интоксикации организма токсинами, шлаками. Если родители ребёнка не начинают беспокоиться в этот момент, возникают опасные осложнения;

- перитонит;

- заражение крови;

- обезвоживание;

- разрыв проблемного участка;

- некроз тканей;

- нарушение водно-солевого уровня.

Это может привести к смерти ребёнка. Лечение запущенной формы приводит к проблемам с пищеварительным трактом, пища плохо усваивается, что проявляется запором или поносом. Иногда симптомы исчезают, пациент не чувствует боли, успокаивается. Опасный показатель – на этом фоне происходит развитие перитонита.

Диагностирование и лечение

Осмотр малыша доктором начинается с пальпации. Наблюдаются участки мягкого живота, некоторые области твёрдые, что создает асимметричность. Лечение назначают после определения причины. Хирургическая операция считается основным этапом терапии.

Дополнительно врач проводит лабораторные обследования:

- изучение крови и мочи общего характера;

- биохимический кровяной анализ;

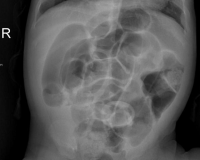

- общий рентген грудины и живота, рентгенография с использованием контрастного вещества;

- ультразвуковое исследование;

- ректороманоскопия;

- лапароскопия.

Терапия медикаментами не может вылечить заворот, препараты назначаются в период реабилитации. Консервативным способом лечения считается очистительная клизма. Не поможет, если заворот задел тонкий кишечник. Если патологические изменения не исчезают, проблема решается хирургическим путём.

Операция заключается в раскручивании области перекрута, рассечении спаек. Перекручивание сигмовидного участка проявляется повторным заворотом, проявляющимся острым или подострым течением. Оперативное вмешательство в сигмовидную кишку проводится с устранением непроходимости, предупреждая повторное возникновение.

Удлинённая брыжейка во время операции укорачивается, распутывается, часть кишечника иссекается.

У детей в терапии используется метод одномоментной резекции. После вмешательства проводят обработку антибиотиками, вводят тампоны, размещают дренаж. Проведённая резекция даёт прогноз на выздоровление детей почти в 100%.

Основные процедуры лечения

Кишечный перекрут у детей купируется следующими способами:

- выдувание перевернутой области – назначается на лёгкой стадии;

- лапаротомическое вмешательство – допускается при ранней диагностике;

- присутствующие опухоли и спайки иссекаются, части кишечника сшивают;

- назначаются капельницы для очищения детского организма от токсичных компонентов;

- разрез брюшины для выправления петель руками.

Детский организм восстановление проходит быстрее, чем взрослый.

Диетическое питание

Чтобы избежать повторного перекручивания петель, требуется соблюдать диету. Кормящая мать должна избегать употребления продуктов, оказывающих негативные влияния на пищеварительный тракт грудного малыша. На искусственном вскармливании не допускается перекармливание.

Реабилитационный период проходит с включением в рацион жидких супов, перетёртой пищи, вязких каш. Твёрдые изделия исключаются полностью. Постепенно вводятся разрешённые врачом блюда. Питание дробное, диета длится три месяца.

Профилактические назначения

Присутствие разового запора должно насторожить родителя. Если ситуация повторяется регулярно, посещение врача откладывать нельзя.

Профилактические рекомендации:

- не допускать запоры у ребёнка;

- контролировать потребляемые продукты;

- не допускать переедания;

- при наличии кишечных инфекций требуется посещение врача для диагностирования;

- не затягивать с терапией болезней пищеварительной системы;

- прикорм вводится в соответствии с возрастом малыша;

- исключить активные физические упражнения;

- приём витаминных комплексов;

- медосмотр у медицинских специалистов.

Заворот кишок считается серьёзным заболеванием, но излечимым. Самолечение не поможет, болезнь приобретет запущенную форму. Родителям необходимо понять – при первых признаках требуется обращение к доктору. Главное – вовремя распознать заболевание.

Источник

Заворот кишок, или кишечная непроходимость, сопровождается перекрыванием просвета кишки, которое вызывает нарушение кровотока в определенных участках кишечника, что может стать причиной развития гангрены. При несвоевременно оказанной медицинской помощи больному грозит летальный исход.

Причины заворота кишок у детей

Причиной заворота кишок у детей может стать: резкий поворот туловища, запоры, травмы, спаечный процесс, новообразования, ущемления. Просвет кишечника может перекрываться также при гельминтозе.

Заворот кишок у детей может быть как полным, так и частичным, он может развиться в результате врожденной патологии или возникнуть у ребенка, внутренние органы которого полностью соответствуют возрастным нормам. В зависимости от места локализации патологического процесса выделяют низкий и высокий, а также толстокишечный и тонкокишечный заворот кишок. Причина заболевания может носить динамический и механический характер.

К кишечной непроходимости приводит нарушение движения каловых масс в кишечнике, что вызывает переполнение и растяжение органа, а также влияет на нормальное функционирование кишечника. Сдавливание кишки сопровождается тяжелыми осложнениями, которые вызваны нарушением кровотока в сосудах, питающих кишечную стенку. Сужение просвета кровеносных сосудов может привести к образованию перфорации и стать причиной развития перитонита или воспалительного процесса в брюшной полости.

Заворот кишок у детей сопровождается повышением температуры тела, острыми болями в области живота, рвотой. В каловых массах может появляться кровь или слизь. У ребенка пропадает аппетит, он становится беспокойным, часто плачет, поджимает под себя ножки. Приступы появляются и заканчиваются внезапно, в промежутках между обострениями болевого синдрома детей может дважды вырвать. Родителей должны насторожить сильные запоры, образование уплотнений в нижней части живота, скопление газов, а также полное прекращение отхождения каловых масс и газов, которое наступает спустя некоторое время после задержки стула.

Причиной заворота кишок у детей первого года жизни чаще всего становится грыжа пищеводного отверстия. У детей в возрасте от пяти до шести лет эта патология встречается редко.

Лечение заворота кишок у детей

Важно помнить, что кишечная непроходимость требует срочной медицинской помощи и немедленной госпитализации.

Лечение заворота кишок у детей начинается с консервативных методов терапии с обязательным проведением паранефральной и пресакральной блокады 0,25%-м новокаином. Назначаются обезболивающие препараты и лекарственные средства, способствующие выводу токсинов из организма, ставится сифонная клизма. При неэффективности указанных методов лечения проводится оперативное вмешательство.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность — «Лечебное дело» в 1991 году, в 1993 году «Профессиональные болезни», в 1996 году «Терапия».

Наши авторы

Читайте также:

| Причины и симптомы заворота кишок Заворот кишок – это нарушение проходимости какого-либо отдела кишечника. Наиболее распространенно это заболевание среди приверженцев вегетарианской пищи. При возникновении подозрений на наличие у человека этой патологии следует немедленно обратиться за помощью к специалисту, так как прогноз без проведения… |

| Лечение заворота кишок народными средствами Важно, чтобы пациент, страдающий заворотом кишок, понимал, что это заболевание считается гораздо более серьезной проблемой, чем запор, и требует срочной медицинской помощи. Больному обязательно нужно находиться под постоянным наблюдением врачей, так как опасные для жизни осложнения, такие… |

Источник

Кишечная непроходимость у детей — это нарушение продвижения каловых масс по ЖКТ, вызванное механическими препятствиями, расстройствами иннервации или комбинацией этих факторов. Заболевание проявляется сильным болевым синдромом, неукротимой рвотой, задержкой дефекации и газов. Диагностический поиск включает физикальное обследование ребенка, применение инструментальных методов — обзорной рентгенографии брюшной полости, сонографии, лапароскопии. Лечение состоит из декомпрессии кишечника и назначения медикаментов, при неэффективности которых проводится хирургическое вмешательство.

Общие сведения

Частота встречаемости кишечной непроходимости составляет около 5 случаев на 100 тыс. населения, она примерно одинакова для детского и взрослого возраста. Пик выявления заболевания приходится на первые недели жизни младенцев в случае с врожденными формами, а приобретенные варианты болезни в основном регистрируются у детей после 3 лет. Мальчики болеют чаще, чем девочки. Проблема кишечной непроходимости до сих пор остается острой в детской хирургии. Несмотря на разнообразие методов лечения, патология часто дает осложнения. При несвоевременной помощи 5-7% случаев заканчиваются смертью.

Кишечная непроходимость у детей

Причины

Врожденная кишечная непроходимость возникает под влиянием пороков развития ЖКТ, которые нарушают пассаж каловых масс. К этой группе причин принадлежат стенозы и атрезии, сдавление кишечника извне аномальными сосудами, кольцевидной поджелудочной железой или эмбриональными тяжами брюшины. Изредка патология встречается у детей на фоне мекониального илеуса. Приобретенные формы болезни имеют множество этиологических факторов:

- Образование спаек. Спаечные процессы после перенесенных травм и операций на брюшной полости являются самой распространенной причиной нарушения пассажа кала у детей. Заболевание чаще наблюдается в раннем периоде после хирургического вмешательства (в первые 4-5 недель), но может проявляться спустя несколько месяцев.

- Глистная инвазия. Закупорка просвета кишки сплетенным клубком гельминтов характерна для аскаридоза. Глисты поселяются в кишечнике и достигают большого размера, из-за чего сначала возникают затруднения в продвижении кала и хронические запоры, которые впоследствии заканчиваются непроходимостью.

- Новообразования. Менее распространенная причина заболевания у детей, но ее нельзя исключать. Патологию вызывают доброкачественные полипы и злокачественные образования, опухоли соседних органов, которые сдавливают кишку извне. Возможно развитие кишечной непроходимости у больных с дивертикулом Меккеля.

- Неврологические нарушения. Спинальные и церебральные болезни сопровождаются изменением иннервации кишечной стенки, вследствие чего угнетается ее моторика, останавливается продвижение кала. Реже поражение периферических нервов обусловлено метаболическими расстройствами (гипокалиемией), экзогенной интоксикацией.

К предрасполагающим факторам относят нарушения питания: употребление большого объема пищи за один раз, переход с грудного на искусственное вскармливание. Они способствуют изменению кишечной моторики. Вероятность развития непроходимости повышается у детей, страдающих болезнью Гиршпрунга, врожденными особенностями строения ЖКТ — длинной брыжейкой, долихосигмой.

Патогенез

При непроходимости нарушаются функции тонкой и толстой кишки (моторная, секреторная, всасывательная), что приводит к эндогенной интоксикации и расстройствам гомеостаза. Ишемия кишечной стенки сочетается с повышением ее проницаемости для бактерий и токсинов, которые поступают в систему воротной вены и лимфатические сосуды. Кишечник становится основным источником интоксикации, усугубляя возникшие функциональные нарушения и формируя «замкнутый круг».

Классификация

В зависимости от времени появления патологию подразделяют на врожденную, обусловленную пороками развития, и приобретенную, которая проявилась у детей с другими заболеваниями органов ЖКТ. По локализации поражения бывает тонкокишечная (до 80% случаев) и толстокишечная непроходимость. По течению выделяют острую и хроническую форму. Однако более значима классификация по механизму развития, согласно которой существует 3 варианта кишечной непроходимости:

- Механическая. Формируется при закупорке кишечного просвета изнутри копролитами, клубком глистов и т.д. (обтурационная форма) либо при сдавлении кишки извне (странгуляционная).

- Динамическая. Развивается вследствие нарушения иннервации и моторики ЖКТ, при этом механические препятствия продвижению кала отсутствуют. Делится на паралитическую и спастическую формы.

- Смешанная. Самая частая разновидность кишечной непроходимости у детей — по разным данным, составляет от 30% до 83% в структуре заболеваемости. Возникает по причине кишечных инвагинаций, спаек в брюшной полости.

Симптомы

В течении кишечной непроходимости выделяют 3 главных симптома: задержка газов и стула, боли в животе, многократная рвота. Болевой синдром при механической и спастической форме заболевания отличается постоянством, неуклонно нарастает, периодически усиливается, что связано с прохождением перистальтической волны. Для паралитической непроходимости типичны постоянные тупые абдоминальные боли.

При низкой толстокишечной непроходимости у детей не отходят стул и газы, а при тонкокишечной возможна дефекация за счет опорожнения отделов ЖКТ, расположенных ниже препятствия. Если патология вызвана инвагинацией, в кале находят примеси крови, что иногда ошибочно воспринимается как дизентерия или колит другой этиологии и затрудняет диагностику.

Рвота является важный критерием: чем раньше от начала заболевания она развивается, тем выше локализация патологического процесса в кишечнике. Сначала симптом связан с перерастяжением кишечника, раздражением его нервных окончаний. Рвотные массы содержат частицы переваренной пищи и желудочный сок. Позже рвота становится неукротимой, ребенок отрыгивает скудное количество слизи и желчи.

При кишечной непроходимости пациент имеет характерный внешний вид. Он лежит, согнувшись и прижав ноги к животу либо стонет и мечется по постели во время приступа боли. Живот сильно вздут, асимметричен, при попытке к нему прикоснуться боли усиливаются. Лицо приобретает страдальческое выражение, кожа сероватого оттенка, губы пересыхают и трескаются.

Осложнения

Распространенное последствие болезни у детей — токсикоз с эксикозом, обусловленным эндогенным отравлением организма, массивными потерями жидкости со рвотой и отсутствием поступления воды в связи с отказом ребенка от питья. Состояние сопровождается расстройствами гемодинамики, гипоксическим повреждением головного мозга. Если больному вовремя не оказана медицинская помощь, кишечная непроходимость переходит в стадию полиорганных нарушений и перитонита.

Диагностика

Детский хирург получает ценную информацию при сборе анамнеза и физикальном исследовании. При перкуссии живота определяют тимпанит с металлическим оттенком, аускультативно вначале болезни выслушивают усиленную перистальтику и шум плеска. Обязательно выполняется ректальное пальцевое исследование. В диагностическом поиске информативны инструментальные методы исследования:

- Рентгенография брюшной полости. Патогномоничный симптом кишечной непроходимости — чаши Клойбера, которые представляют собой перерастянутые петли кишки, заполненные калом и газами. На рентгенограмме заметен симптом перистости (отечные складки слизистой).

- УЗИ органов брюшной полости. Исследование эффективно для диагностики воспалительных инфильтратов и опухолей, которые выступают механическим препятствием продвижению кала. Из-за выраженной пневматизации и пареза кишечника сонография не всегда показательна, в 5-10% случаев бывает гипердиагностика.

- Лапароскопия. Диагностическая визуализация состояния брюшной полости через лапароскоп с оптическим прибором — наиболее ценный метод обследования. У детей его используют в затруднительных ситуациях, когда неинвазивные способы не дают достоверной информации.

Лечение

Консервативная терапия

Ребенка с кишечной непроходимостью экстренно госпитализируют в хирургический стационар. Лечение начинают с декомпрессии желудка путем постановки тонкого зонда, что уменьшает степень интоксикации. Для стимуляции работы кишечника вводятся препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, а через 30-40 минут ставится сифонная клизма. При схваткообразных болях показаны спазмолитики. Консервативные мероприятия эффективны в 50% случаев.

Хирургическое лечение

При безуспешности медикаментозных методов ребенку назначается ургентная операция. В ходе вмешательства производится ревизия брюшной полости, выявляется и резецируется пораженный участок кишки, разделяются спайки и раскручиваются завороты кишечника. Операция завершается наложением анастомоза для восстановления целостности ЖКТ. В послеоперационном периоде детям проводят дезинтоксикационную, инфузионную и антибактериальную терапию.

Прогноз и профилактика

Кишечная непроходимость относится к опасным состояниям, но при ранней диагностике и комплексной терапии ее удается ликвидировать. Менее благоприятный прогноз при осложнении патологии перитонитом, тяжелой степенью токсикоза и полиорганной недостаточностью. Превентивные меры включают своевременное выявление и лечение предрасполагающих заболеваний у детей, совершенствование техники абдоминальных операций, нормализацию рациона питания ребенка.

Источник