Развитие вегетативной нервной системы ребенка

Вегетативная нервная система ребенка. Развитие вегетативной нервной системы

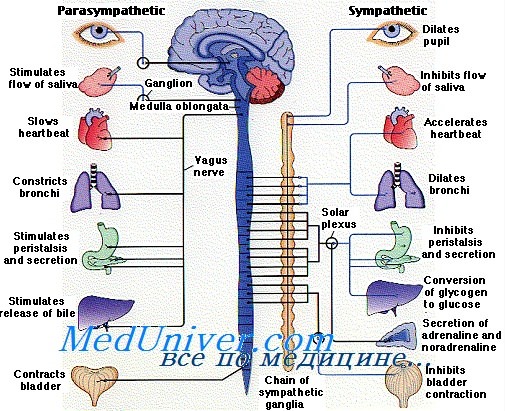

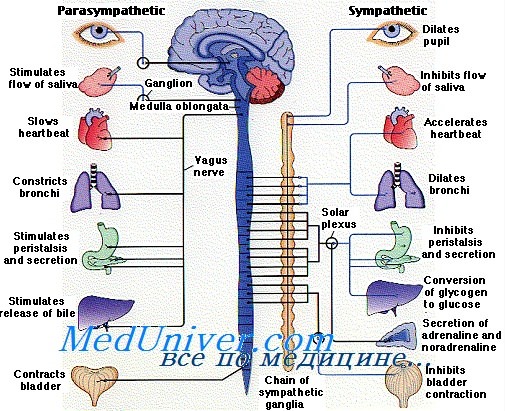

Физиологическая роль вегетативной нервной системы заключается в поддержании трофики всех тканей организма, гомеостаза и приспособления организма к условиям окружающей среды.

В филогенезе парасимпатический отдел вегетативной нервной системы начинает функционировать раньше, чем симпатический. Эта зкономерность повторяется и в онтоенезе. рвые элементы вегетативной нервной системы появляются на 3-й неделе внутриутробного развития. При рождении центральные вегетативные образования и периферические отделы симпатической и парасимпатической нервной системы уже сформированы, но их тонкая морфологическая и функциональная организация еще продолжается в течение длительного времени.

Существование новорожденного ребенка во внешней среде обеспечивается комплексом безусловных вегетативных рефлексов, регулирующих деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, сон и бодрствование, пищевое поведение, температуру тела, поддерживающих постоянство внутренней ереды организма. Однако у новорожденных эти функции еще Далеки от совершенства.

В раннем детском возрасте можно выделить несколько периодов, различающихся по степени функциональной активности и дифференцированности вегетативных реакций. Первый — от момента рождения до 2 мес. Вегетативная нервная система различно дифференцирована в разных органах, вегетативные эффекты склонны к генерализации, непостоянны, быстро переходят из одной системы в другую. Например, зевание, дефекация могут вызвать выраженную брадикардию, плач — тахикардию. Второй период — от 2 до 7 мес. Возбудимость вегетативной нервной системы повышается, значительно расширяются функции ее симпатического отдела. Третий период — от 9 до 12 мес. Вегетативные реакции стабилизируются, активно включается их центральная регуляция. Со 2-го года жизни вегетативные функции становятся все более устойчивыми, но лишь к 11—12 годам достигают со вершенства.

Исследование вегетативной нервной системы у детей первых Лет жизни проводится с помощью проб и методов, аналогичных применяемым в более старшем возрасте. Регуляция сосудистого тонуса изучается при помощи ряда сердечно-сосудистых рефлексов.

Солярный рефлекс. Надавливание на подложечную область вызывает замедление пульса на 4—12 ударов в 1 мин. Более значительное замедление пульса указывает на повышение активности симпатической нервной системы.

Клиностатическая проба. При переводе ребенка из вертикального положения в горизонтальное происходит замедление сердечной деятельности на 4—6 ударов в 1 мин. До 6 мес этот рефлекс выражен слабо. Резкое замедление пульса наблюдается при повышенной возбудимости блуждающего нерва.

Ортостатическая проба также бывает положительной только у детей старше 6 мес. При переходе из горизонтального положения в вертикальное происходит учащение пульса на 8—10 ударов в 1 мин. Пульс нормализуется в течение 1 мин. Более значительное учащение пульса указывает на симпатикотонию.

Замедление пульса происходит также при надавливании на большой родничок. При повышенном тонусе симпатической нервной системы эта реакция может быть сниженной или отсутствовать.

Исследование кожно-вегетативных реакций включает изучение особенностей дермографизма и пиломоторный рефлекс.

Дермографизм — реакция кожи на раздражение в виде покраснения или побледнения — может быть выявлен с первых часов жизни ребенка. Белый дермографизм указывает на повышение тонуса симпатической нервной системы, красный — парасимпатической. У детей первых месяцев жизни обычно наблюдается смена одного вида дермографизма другим, что указывает на неустойчивость вегетативных реакций. Рефлекторный дермографизм определяется путем проведения иглой по коже. Образуется красная полоса. Выпадение этого рефлекса в зоне определенных сегментов свидетельствует о поражении сегментарного аппарата спинного мозга или периферических нервов.

Пиломоторный рефлекс исследуется быстрым охлаждением кожи эфиром, холодной водой или щипковым раздражением в области надплечий. В ответ наступает сокращение гладких волосковых мышц— (феномен «гусиной кожи»). Поражение спинного мозга сопровождается выпадением этого рефлекса.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

— Также рекомендуем «Терморегуляция у детей. Исследование терморегуляции и потоотделения»

Оглавление темы «Вегетативная нервная система. Периоды развития речи.»:

1. Оценка мышечного тонуса детей. Мышечная гипотония

2. Нарушение координации у детей. Непроизвольные движения у ребенка

3. Вегетативная нервная система ребенка. Развитие вегетативной нервной системы

4. Терморегуляция у детей. Исследование терморегуляции и потоотделения

5. Доречевой период у детей. Исследование речи у ребенка

6. Этап первичного освоения языка. Развитие речи ребенка

7. Оценка речевого аппарата. Экспрессивная речь у детей

8. Семиотика речевых расстройств. Нарушения речи в детском возрасте

9. Дизартрия у детей. Алалия у ребенка

10. Задержка речевого развития. Заикание у ребенка

Источник

Вегетативная нервная система (ВНС) в онтогенезе претерпевает существенные структурные и функциональные изменения; меняется доля участия ее отделов в регуляции функций организма.

А. Структурно-функциональная характеристика.ВНС новорожденных характеризуется своей незрелостью, проявлениями чего являются небольшой мембранный потенциал нейронов вегетативных ганглиев — 20 мВ (у взрослых – 70-90 мВ), медленное проведение возбуждения, автоматизм симпатических нейронов. Медиатором симпатических ганглиев является адреноподобное вещество (у взрослых — ацетилхолин), отмечается поливалентная чувствительность нейронов вегетативных ганглиев (к ацетилхолину, норадреналину); Н-холинергические синапсы появляются со второй недели жизни; развитие хо-линергической передачи в ганглиях идет одновременно с процессом миелинизации преганглионарных волокон. В процессе онтогенеза число холинергических синапсов в структурах ВНС постепенно увеличивается. Специализация медиаторов в онтогенезе достигается как за счет формирования в клетках рецептивных структур, высокочувствительных к действию медиаторов, так и за счет более строгой локализации образования и выделения медиаторов.

Автоматизм клеток симпатических ганглиев и низкий мембранный потенциал симпатических нейронов новорожденных объясняются функциональными особенностями мембраны нейронов, обладающей высокой проницаемостью для ионов натрия, что приводит также к спонтанной активности этих нейронов.

Важную роль в созревании и формировании функции периферических ганглионарных клеток играют биологически активные вещества и импульсы, поступающие из ЦНС. Об этом свидетельствуют, в частности, те изменения, которые развиваются после перерезки преганглионарных волокон в эксперименте у взрослых животных. Через 3-4 недели после перерезки ганглионарные клетки начинают проявлять свойства, подобные ганглионарным клеткам новорожденных: уменьшается мембранный потенциал, восстанавливается автоматизм, появляется поливалентная чувствительность к медиаторам, т.е. периферические вегетативные ганглии вновь приобретают свойства симпатических ганглиев раннего онтогенетического периода.

Характерными особенностями ВНС в первые годы жизни ребенка являются также повышенная возбудимость, непостоянство вегетативных реакций, значительная их выраженность и легкая генерализация возбуждения. Поэтому у детей, особенно грудного возраста, наблюдается неустойчивость показателей вегетативных функций, например частоты дыхания, пульса. Устойчивость вегетативных показателей начинает развиваться на втором году жизни ребенка.

Б. Различная скорость созревания симпатической и парасимпатической нервной системы.У детей первых лет жизни главную роль в регуляции функций внутренних органов играет симпатический отдел вегетативной нервной системы. Парасимпатический отдел начинает включаться в рефлекторные реакции с 3-го месяца жизни. К 3 годам тонус блуждающего нерва уже выражен, о чем свидетельствует появление дыхательной аритмии, но преобладающее влияние симпатической нервной системы сохраняется до семилетнего возраста. Однако несмотря на то, что в период новорожденное™ тонус вагуса незначителен, в этот период может наблюдаться глазосердечный рефлекс Данини— Ашнера.

Рефлекторное влияние на сердце посредством увеличения тонуса блуждающего нерва в этот период может быть весьма выраженным. Описаны случаи прекращения деятельности сердца при введении носоглоточных тампонов недоношенным детям. Максимальное замедление пульса от 150 до 30 ударов в минуту было отмечено у них при надавливании на передний родничок. Брадикардия отмечалась у недоношенных детей при зондировании для питания, при икоте, зевании, дефекации.

У физиологически зрелых детей увеличение степени выраженности тонуса блуждающего нерва в начале его формирования сочетается с увеличением степени тонического возбуждения сосудодвигательного центра. Следует отметить, что отделы ВНС не начинают функционировать по отношению к различным системам организма в упорядоченной однотипной последовательности. Так, в регуляцию желудочно-кишечного тракта сначала включается парасимпатическая нервная система, симпатическая же регуляция начинает осуществляться в период отнятия от груди. В регуляции деятельности сердца опережает симпатическая нервная система.

В. Механизм формирования тонуса.В формировании тонуса блуждающего нерва важную роль играет афферентная импульсация от различных рефлексогенных зон, в том числе и от проприорецепторов. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что недостаточная двигательная активность детей сопровождается недостаточной степенью выраженности тонуса блуждающего нерва.

Важное значение в становлении тонуса блуждающего нерва играет импульсация от баро- и хеморецепторов сосудистых рефлексогенных зон. Созревание центральных и периферических отделов вегетативной и соматической нервной системы ведет к становлению тонуса всех отделов ЦНС, в том числе симпатических и парасимпатических центров. Следует, однако, отметить, что тонус симпатических центров для сердца не выражен и у взрослого человека. Афферентация от периферических отделов слухового и зрительного анализаторов также способствует развитию тонуса ЦНС.

Для оценки степени выраженности тонуса отделов ВНС в детском возрасте используют такие рефлексы, как глазосердечный, дермографический.

Глазосердечный рефлекс, давление на боковые поверхности глаз в течение 20-60 с вызывает замедление пульса, падение артериального давления, замедление дыхания. Рефлекс проявляется быстро (через 3—5 с) или медленно (через 8-10 с). Эффект считается положительным, если пульс замедляется на 4-12 ударов в минуту, резко положительным — более чем на 12 ударов.

Дермографический рефлекс: раздражение кожи штрихами вызывает через 5-10 с появление белых или красных полос. Белые полосы исчезают через 5-12 с, красные — через 3 мин. Интенсивно выраженные и долго не исчезающие белые полосы указывают на повышение тонуса симпатического отдела центра кровообращения, а красные — о снижении его тонуса.

Источник

Вегето-сосудистая дистония у детей не относится к заболеваниям, которые угрожают жизни, это — функциональное расстройство. Носит обратимый характер, но при отсутствии лечения есть риск перехода патологии в психосоматические заболевания. ВСД – это состояние, при котором происходит нарушение вегетативной регуляции работы внутренних органов и обменных процессов.

Вегето-сосудистая дистония у детей возникает при переутомлении

Причины патологии

Невозможно выделить одну причину патологии. У каждого ребенка определяется несколько факторов, которые в комплексе приводят к расстройству вегетативной нервной системы. Основные причины следующие:

- наследственно-конституциональные особенности нервной системы – ее тип реагирования на внешние раздражители закладывается в период внутриутробного развития и передается от родителей;

- неблагоприятное течение беременности и родов – нарушение формирования нервной системы в первом триместре, действие этанола и других повреждающих факторов, стремительные роды, внутриутробная гипоксия способны воздействовать на гипоталамус или вызывать повышение давления ликвора в желудочках мозга;

- патологии центральной нервной системы в результате инфекции, опухоли или непосредственные черепно-мозговые травмы в детском возрасте ;

- гормональные изменения – чаще проявляются в период полового созревания;

- психоэмоциональное напряжение, длительный стресс или травмирующие ситуации приводят к истощению регулирующих систем. Увеличивается риск при неблагоприятной обстановке в семье, при жестком воспитании или гиперопеке.

Имеет значение психологический тип личности. Дети ранимые, тревожные больше подвержены действию стрессовых факторов. Поэтому у них чаще появляются ночные страхи, неуверенность в себе, тревожные расстройства. Спровоцировать вегетативное нарушение можно у ребенка, если давать ему очень большую умственную нагрузку. Дети, которые заняты в многочисленных кружках, с завышенными требованиями к успеваемости в школе, находятся в группе риска по формированию ВСД.

Острые и хронические заболевания, очаги инфекции в организме имеют значение только в комплексе с другими факторами риска. Но в этих случаях дисфункция имеет более выраженный характер.

Среди других причин могут быть остеохондроз, нарушение осанки, вредные привычки и гиподинамия.

Симптомы провоцирует переутомление или эмоциональное напряжение

Экологические факторы имеют значение в качестве провокаторов у предрасположенных детей.

Разновидности ВСД

Единой классификации вегето-сосудистой дистонии у детей нет, в МКБ-10 патологию относят к разным группам болезней, в зависимости от клинических проявлений. Во врачебной практике принято выделять три основных варианта:

- ваготонический – преобладает влияние блуждающего нерва, проявляется потливостью, слюнотечением, утомляемостью, нарушения пищеварения;

- симпатикотонический – основное проявление за счет активности симпатической нервной системы, характерно повышение давления, тахикардия, импульсивность поведения;

- смешанный – нельзя выделить ведущий тип нервной системы.

Синдром вегетативной дистонии может возникать первично на фоне относительного благополучия или являться вторичным проявлением. В этом случае ему предшествуют соматические заболевания, поражение нервной системы, инфекционные болезни.

Сочетание клинических симптомов, их количество и частота появления позволяет выделить легкую, среднюю и тяжелую степени ВСД. Для оценки состояния используют специальные диагностические таблицы, по которым подсчитывают баллы для постановки диагноза.

Проявления патологии наблюдаются с различной частотой. В некоторых случаях они в минимальном количестве присутствуют постоянно или, наоборот, возникают в виде приступов.

Вегетативные расстройства могут быть периферическими и центральными. В первом случае они являются результатом поражения симпатической или парасимпатической нервной системы. При центральном типе расстройства они связаны с нарушением функции ствола мозга, лимбической системы, больших полушарий.

Как проявляется дистония

Вегето-сосудистая дистония у детей проявляется в различных вариантах, чаще в виде комбинации нескольких признаков патологии в зависимости от преобладающего типа нервной системы. Самым частым симптомом является головная боль. Она локализуется в лобно-височной доле, теменной области, некоторые дети ощущают давление на глаза. Головная боль может быть связана с переменой погоды, переутомлением, эмоциями. Иногда обнаруживают ее связь с патологией шейного отдела позвоночника или спинномозговыми артериями.

К симптомам вегетативной дисфункции относится нарушение сна. Для него характерны:

- бессонница;

- беспокойный сон;

- ночной зуд;

- энурез;

- дискомфорт в ногах при засыпании.

При ведущем повышенном тонусе парасимпатической нервной системы дети жалуются на боли в животе. Абдоминальный синдром не связан с приемом пищи, появляется чаще в вечернее время. Ребенка беспокоят:

- кишечная колика различной интенсивности;

- запор;

- понос;

- тошнота.

Лечение включает полноценный сон и режим дня

При увеличении влияния блуждающего нерва появляются симптомы дискинезии желчных путей, которые проявляются тупой болью под ребрами справа.

Часто возникают боли в области сердца. У детей они редко связаны с нарушением питания миокарда, возникают спонтанно. Иногда появляются во время сильного волнения, стресса, после физической нагрузки. По характеру боли ноющие, колющие, длятся от нескольких минут до часа и больше.

Боль в сердце может возникать из-за спазма кардиального отдела желудка. Ребенок жалуется, что не может вдохнуть из-за острой боли. Состояние купируется самостоятельно и опасности не представляет.

При ВСД возможны обмороки – кратковременная потеря сознания со снижением артериального давления. Они могут быть нескольких типов:

- из-за резкого снижения кровотока в мозговых артериях, возникают в душных помещениях, при острой боли, переутомлении;

- по типу ортостатической гипотензии – при резкой смене положения тела, например, если стремительно встать с постели;

- синдром гиперчувствительности каротидного синуса – при резком повороте головы, ношении тугого воротничка, обморок возникает в результате сдавления сонных артерий.

У детей с дисфункцией вегетативной нервной системы возможны сочетания других симптомов:

- переменчивый цвет лица – бледность быстро сменяется краснотой;

- холодные кисти рук;

- повышенная потливость или сухость кожи;

- кожа склонна к угревой сыпи;

- худоба при нормальном или повышенном аппетите;

- склонность к полноте;

- у подростков преждевременное появление вторичных половых признаков;

- нарушения менструального цикла у девочек;

- патология терморегуляции.

Иногда течение патологии сопровождается появлением вегетативных кризов. Они провоцируются физическими нагрузками, эмоциональными переживаниями или возникают беспричинно. При симпато-адреналовом кризе происходит повышение давления, возникает тревога, тахикардия, головная боль. Для вагоинсулярного криза характерна боль в животе, гипотония, тошнота, рвота. Может наблюдаться смешанное течение. Продолжительность криза индивидуальна, от нескольких минут и больше.

Методы диагностики

Вегетативная дистония носит функциональный характер, поэтому диагностика направлена на исключение органических патологий. Методы обследования подбираются в зависимости от жалоб и проявлений дисфункции. Врач назначает некоторые из следующих методов диагностики:

- анализы крови и мочи;

- ЭКГ;

- УЗИ сердца, почек, брюшной полости;

- гастродуоденоскопия;

- мониторирование артериального давления;

- кардиоинтервалография;

- клиноортопроба;

- КТ или МРТ головного мозга;

- пиелография;

- сцинтиграфия почек.

Диагноз ставят на основании критериев оценки исходного вегетативного тонуса, модифицированных для детского возраста.

Какое лечение необходимо

Клинические рекомендации по терапии вегетативной дисфункции основываются на следующих положениях:

- проводится комплексное лечение, которое включает разные типы воздействия на организм;

- психотерапия назначается не только ребенку, но и родителям;

- при назначении патогенетического лечения учитывается тип дисфункции;

- терапию нужно начинать как можно раньше и проводить максимально долго до полного исчезновения нарушений.

Ребенку корректируется режим дня. Обязателен сон не менее 8-10 часов в сутки, профилактика переутомления. Для этого чередуется физическая и умственная нагрузка. Ограничивается время пребывания у телевизора, за компьютером, чтобы избежать перевозбуждения ребенка.

Одна из клинических рекомендаций — дозировать контакт с компьютером и гаджетами

Питание подбирается в зависимости от состояния пищеварительной системы и синдромов. При склонности к запорам и метеоризму, диарее ограничивают продукты их провоцирующие. Эффективны физиопроцедуры, водолечение, психотерапия. Медикаменты для лечения подбираются в зависимости от проявлений патологии. Рекомендуются ноотропные и нейрометаболические препараты для нормализации функции мозга. В тяжелых случаях при повышенной тревожности, кардиальных болях используют транквилизаторы.

Прогноз для детей с дистонией благоприятный, но он зависит от времени начала лечения, тяжести проявлений патологии и сопутствующих заболеваний. Иногда нарушения вегетативной системы в детстве становится пердиктом болезней, которые развиваются у взрослых, поэтому для профилактики нужно избавляться от нарушений в детстве.

Читайте также: анафилактический шок у детей

Источник