Развитие движений руки ребенка

Светлана Овчинникова

Консультация «Этапы развития движений руки»

Развитие движений руки

Среди других двигательных функций движения пальцев руки имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной деятельности ребенка. В истории развития человечества роль руки исключительно велика – она дала возможность развить путем жестов – указывающих, очерчивающих, изображающих, оборонительных и т. д. – тот первичный язык, с помощью которого происходило общение первобытных людей.

Первая двигательная функция руки – схватывание. Ребенок, лежа в кроватке, поднимает руки над грудью, как бы ощупывает, одной рукой другую. Если взрослый вкладывает в руку предмет, возникает попытка его удержать. Вскоре ребенок начинает сам тянуться к висящей игрушке, хотя в течение некоторого времени он еще часто промахивается. Только в четыре с половиной – пять месяцев дети обычно свободно достают, захватывают и удерживают висящую игрушку, а в скорее (к 6 месяцам) уже могут достать ее одной рукой. Но ребенок еще не полностью овладел хватанием. Оно еще очень не совершенно.

Очень обстоятельные исследования Х. Хальверсон показали, что движения рукипо направлению к предмету можно разделить на три типа : петлеобразные, планирующие, скользящие. В первом случае кисть руки приближается к объекту и опускается на него, описывая в воздухе петлю. В планирующем движении рука начинает опускаться ранее приближения к объекту, а при скользящем – кисть движется по поверхности, пока не достигнет объекта. Вначале движения неточны, часты промахи. По мере роста ребенка эти движения становятся все более координированными и четкими. По данным Х. Хальверсон, схватывание предметов совершенствуется до возраста 15 месяцев, когда они оказываются уже близкими к движениям взрослого.

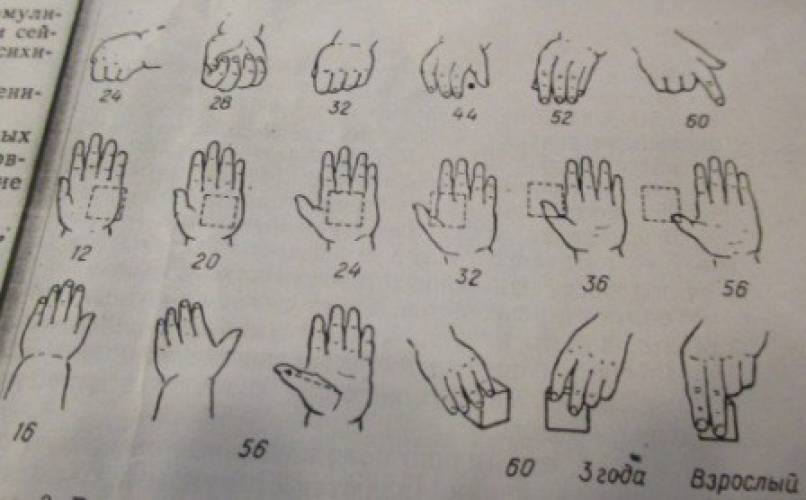

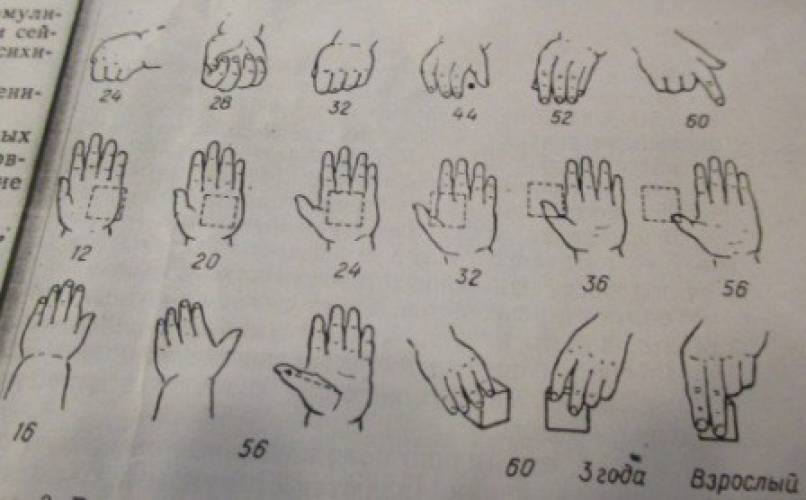

На рисунке представлено развитие хватательных движений ребенка.

Цифрами обозначен возраст ребенка в неделях. Верхний ряд рисунков показывает положения пальцев при захвате предмета; средний ряд иллюстрирует положение захватываемого предмета на ладони – видно, что чем старше ребенок, тем более активным становится большой палец; нижний ряд изображает развитие тонких движений пальцев.

Во второй половине первого года жизни происходит дальнейшее совершенствование хватания : во-первых, еще более уточняется движение руки к предмету и, во- вторых, развивается противопоставление большого пальца всем остальным, ребенок переходит к удерживанию предмета пальцами.

Последовательное приближение руки к предмету складывается примерно к 8 месяцам, но без отклонения оно становится к концу года. Схватывание и удержание предмета продолжает совершенствоваться до конца года. Расположение пальцев на предмете все больше зависит от того,какой предмет ребенок берет : на мяче растопыриваются, на кубике размещаются по граням. Предмет «учит» учитывать его свойства. К 9-11 месяцу жизни это «обучение» приводит к тому, что ребенок, посмотрев на предмет, который собирается взять, заранее складывает пальцы в соответствии со свойствами привлекающего предмета.

Как только ребенок оказывается в состоянии удерживать предмет в руке, он начинает им манипулировать. Первые манипуляции очень просты. Младенец схватывает предмет, затем, подержав некоторое время, выпускает, затем снова схватывает. Отличительной особенностью первых манипуляций является то, что они направлены на предмет, который привлекает ребенка.

Вскоре происходит усложнение в манипуляции с предметом. Оно заключается в том, что младенец начинает действовать не с одним, а одновременно с двумя предметами. Это имеет большое значение для развития ребенка. После десятимесячного возраста формируется тот вид предметного действия, который называется «орудийным» и который представляет очень большой шаг вперед в развитии ребенка.

П. Я. Гальперин ввел четкое различение между двумя видами действий с предметами. В одном случае предметом действуют так, как действуют самой рукой, предмет становится как бы простым удлинением или продолжением руки. И такие действия называются «ручными», во- втором случае, рука уже подчиняется условиям пользования предмета как орудия. Движения руки перестраиваются в той мере, в какой они противоречат ломке орудия; именно при усвоении этих приемов пользования предметом, последний получает значение орудия для ребенка. Вот такие действия и называются «орудийными»

Действия с одним и тем же предметом постепенно из «ручных» становятся орудийными. Это хорошо видно на примере овладения таким орудием, как ложка, самостоятельному употреблению которой ребенок начинает обучаться очень рано, в самом начале второго года жизни. Овладение ложкой, как орудием для приема пищи, оказывается для ребенка вовсе не простым делом и дается далеко не сразу. Согласно наблюдениям П. Я. Гальперин, этот процесс развивается так : прежде всего ребенок старается захватить ложку возможно ближе к ее рабочему концу. После того, как взрослый заставляет его взяться за ручку ложки, и они вместе зачерпывают кашу, ребенок резким движением поднимает ложку ко рту косо снизу вверх – и содержимое вываливается. Ребенок действует так, как если бы подносил ко рту свой кулак. Ложка в руке ребенка еще не орудие, а средство, вынужденное замещение руки. Орудийная ложка требует, чтобы наполненная ложка все время находилась в горизонтальном положении и была сначала поднята вертикально и только после этого по прямой направлена в рот. И лишь после длительного обучения ребенок усваивает основные приемы пользования ложкой.

Полученные в наблюдении Гальперина факты показывают, как в переходе от «ручных» действий к «орудийным» в практической деятельности ребенка происходит зарождение интеллектуальных операций.

Особую линию усвоения предметных действий составляют действия с игрушками, которые приводят к появлению специфических игровых действий и предпосылок к возникновению творческой ролевой игры, которая в дошкольном возрасте становится ведущим видом деятельности, и, следовательно, будет влиять на все стороны развития ребенка.

Источник

Марта Краснобаева

Развитие тонких движение рук у детей

В настоящее время рядом исследователей (М. И. Кольцовой, Е. И. Иеениеа, А. В. Антжова — и др.) доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становление детской речи. А исследованиями института физиологии детей и подростков АПН РФ установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко является одной из причин возникновения у них заикания.

Так, на основе проведённых опытов и обследования большого количества детейбыла выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие ребёнка в пределах возрастной нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая могорика при этом может быть нормальной и даже выше нормы (Л. Ф. Фомина).

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующим улучшению артикуляционной моторики, подготовке кисти к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.

Детей, с самого раннего возраста не следует пеленать, так ограничение движений ребенка тормозит не только формирование двигательных навыков, но и своевременное развитие речевых функций. Ограниченное движение рук сказывается на скорости формирования двигательных структур мозга. А ограничение движений правой (левой) руки у новорожденного правши (левши) сказывается на ломке заложенной природой важной системы (моторной) коры головного мозга, которая называется сомато-топической проекцией,

МОТОРНЫЙ — двигательный, приводящий в движение.

Моторика – (от лат. motor приводящий в движение) – двигательная активность организма, отдельных его органов или частей.

У правши сомато-топическая проекция всего тела человека, всех его подвижных частей, и особенно пальцев рук, речевого, артикуляционного аппарата (гортани, глотки, языка, губ, мягкого неба, генетически заложена в левом полушарии головного мозга, у левши — в правом полушарии.

Центр Брока — французский антрополог и хирург) -участок коры головного мозга, расположенный в задней трети нижней лобной извилины левого полушария (у правшей, обеспечивающий моторную организацию речи.

Из еомато-топической проекции видно, что проекция руки расположена в средней трети нижней лобной извилины левого полушария (у правшей).

Речь — это прежде всего результат согласованной деятельности многих областей головного мозга. Артику-ляторные органы лишь выполняют приказы, поступающие из мозга,

Работу по тренировке пальцев рук можно начинать с детьми в возрасте 6-7 месяцев, ежедневно по 2 — 3 минуты. С десятимесячного возраста следует начинать активную тренировку пальцев ребенка, важно, чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и чтобы эти движения были достаточно энергичными.

Развитиюмелких мышц пальцев и кистей рук способствуют работы:

1) игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и

потешками;

2) специальные упражнения без речевого сопровождения,

объединенные в комплекс гимнастики для развития

мелкой моторики рук, так называемая пальчиковая

гимнастика;

3)игры и действия с игрушками и предметами:

раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т, д.,

нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку,

пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц,

игры с мозаикой, строительным материалом и т. д

4)изобразительную деятельность:

— из пластилина и глины,

— картинок,

— обведение контуров,

— штриховку,

— рисование карандашами и красками различными

способами (кистью, тампоном, пальцем, свечой и т. д. ,

— разнообразную работу с ножницами,

— поделки из природного материала и т. д.

Работа по развитиюкистей рук проводится систематически по 3 -5 минут ежедневно в детском саду и дома:

а) упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и воспитателей;

б) игры с пальчиками — в режимные моменты и прогулки;

в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной гимнастикой воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с родителями.

Если проводить пальцевую гимнастику вовремя физкультминуток, сочетая движения с речью детей, такая гимнастика, послужит элементом двигательной активности для переключения детей на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. Для детей проговаривание стихов одновременно с движениямиобладает рядом преимуществ: речь как бы ритмизуется движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие.

В ходе таких физкультминуток дети «конструируют» из пальцев различные предметы и объекты, что позволяет предельно мобилизовать их внимание. Желание детей быстро и точно воспроизвести фигуру стимулирует внимание. Таким образом, включение упражнений на развитие пальцевой моторики в физкультминутки на занятиях воспитателей играет положительную роль в коррекционном обучении детей с нарушением речи.

Такой подход позволяет: 1. Регулярно опосредованно стимулировать действия речевых зон коры головного мозга, что положительно сказывается на исправление речи детей.

2. Совершенствовать внимание и память — психические процессы, тесно связанные с речью.

3. Облегчить будущим школьникам усвоение навыков письма.

Пальчиковые игры можно использовать и в динамических паузах, которые могут быть использованы как на занятиях по обучению грамоте, так и на любых других занятиях.

При проведении динамических пауз происходит автоматизация звуков, развиваются интонация и выразительность голоса, а также мимика, пластика движений, точность и координация как общей, так и мелкой моторики. Это особенно важно для детей с дефектами речи.

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально, а по мере усвоения дети переходят к самостоятельному выполнению.

Дети испытывают трудности с письмом: быстро устают, движения руки становятся недостаточно координированными, не всегда получается правильное написание букв, цифр, часто теряется рабочая строка. Неподготовленность к письму, неразвитость двигательной координации вызывают у них напряжение, состояние тревоги. Поэтому работа по подготовке детей к письму должна начинаться задолго до поступления в школу.

Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. Тренировку пальцев рук у ребят в детском саду проводят с двух лет, считая, что это стимулирует умственное развитие и способствует выработке основных элементарных умений, таких как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, работа ножницами, ложкой.

Упражнения, связанные с развитием пальцев рук детей всех возрастных групп, можно начинать с ясельной группы. Для повышения интереса детей к занятиям используются перчатки. На перчатки нанесены разные штрихи — глазки-пуговки и пр.

Начинать необходимо с простых упражнений, типа «Мальчик-пальчик, где ты был?». Этот вид упражнений — прикосновение большого пальца к каждому другому пальцу на этой руке — можно провести под разными названиями. В сентябре пальчики у большинства детей непослушные или слишком напряжены, поэтому этот вид упражнений необходимо повторять две недели.

«Эта команда — белочки, а эта команда — зайчики»(левая и правая рука, «Это капитан белочек, а это капитан зайчиков», — большие пальцы. Каждый капитан как бы здоровается со своей командой (прикасания большого пальца к остальным пальцам руки). Упражнение делается сначала только с белочками, затем с зайчиками, через несколько дней обе руки одновременно выполняют эти упражнения.

Следующий этап — обе команды здороваются друг с другом (поочередное касание парных пальцев обеих рук). Сначала зайчики и белочки здороваются, стоя прямо, а потом с наклоном. Парные пальцы обеих рук при касании сгибаются — это почтительный поклон.

Дети легко копируют статичные, несложные движения. Взрослый одновременно говорит и показывает упражнения рук.

(«Прогулка в лес». «Рассказ про птицу и птенчиков»)

Дети любят и упражнение «Котенок». Котенок маленький, озорной, пушистый, точит когти. Все пальцы согнуты так, что их подушечки прикасаются к основанию пальцев. Ладонь открыта. Согнутые пальцы в таком прижатом положении «бегают», большой палец обязательно участвует. Это котенок точит когти. Котенок выпустил когти (пальцы раскрыты, напряженно полусогнуты) и начал царапаться (пальцы быстро бегают в этом полусогнутом. виде). «Ай — ай – ай, котенок, какой ты шалун, нехорошо царапаться. Ну-ка, спрячь когти», — говорит воспитатель. Котенок сначала прячет когти, но начинает их точить и т. д. Упражнение выполняется одновременно обеими руками. Расшалившийся котенок на слова «Ну; что же ты, киска?»может ответить: «Эй, не стойте слишком близко, я — тигренок, а не киска».

Для тренировки большого пальца руки придумано упражнение «Скакалка», Обе ладони сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх. Делаем круговые движения большим пальцем (кругам скакалку в одну сторону, потом в другую). Одновременно воспитатель приговаривает или поет песенку «Скакалка»:

Я скачу, я верчу скакалку.

Захочу, обскачу Галю и Наталку.

Ну-ка, раз, ну-ка два посреди дорожки,

Да бегом, с ветерком, да на правой ножке.

Я скачу, я верчу новую скакалку.

Я скачу, я учу Галю и Наталку.

Ну-ка раз, ну-ка два, учатся сестрички.

За спиной день-деньской прыгают косички!

«Скакалка» — это трудное упражнение. Круговые вращения большим пальцем надо делать ритмично, с большой амплитудой, сначала в одну сторону, потом в другую. Но дети любят это упражнение и не чувствуют усталости. После каждого упражнения необходимо похвалить детей добрыми, ласковыми словами за хорошую работу.

С детьми можно освоить движения пальцев рук почти всех персонажей сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок», «Лиса, заяц и петух», «Три медведя», «Сказка о глупом мышонке Маршака.). В диалогах и монологах можно использовать стихи С. Маршака, песенки из мультфильмов и др.

Тренировке тонких движений пальцев рук можно уделить 1,5-2 минуты на утренней гимнастике или 2 -3 минуты на фронтальных занятиях. Упражнения с детьми могут проводить и логопед, и воспитатели, и родители.

Необходимо следить, чтобы не было передозировки. Упражнения надо давать малыми порциями, но делать их с оптимальной нагрузкой, с большой амплитудой движений. Не дает эффекта небрежное, расслабленное выполнение упражнений. Особое внимание уделяется тренировке движений повышенной сложности, то есть таких, какие наши пальцы не делают в повседневной жизни. Именно тренировка рук дает видимый и быстрый эффект.

Работы в тетрадях по письму дети под руководством воспитателей начинают в ноябре. За два предыдущих месяца (сентябрь, октябрь) тренировки пальцев рука полностью готова к письму. Движения кисти пальцев стали точными и координированными.

Учеными было замечено, что систематическая работа по тренировке тонких движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, у детей улучшаются внимание, память, слух, зрение.

«Пальчиковые игры» — очень эмоциональные, можно проводить в семье, в детских садах и яслях. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности.

«Пальчиковые игры» как бы отображают объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их деятельность, а также процессы и явления, происходящие в природе (ветер, дождь, солнце, падающие листья). В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание.

«Пальчиковые игры» — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев.

Такие «Пальчиковые игры» можно превратить и в теневой театр.

Пальчиковые игры и упражнения можно посмотреть:

1. Ирина Лопухина «Логопедия. Речь. Ритм. Движения».

2. Рузина М. С., Афонькин С. Ю. «Страна пальчиковых игр».

3. Кольцова М. М, Рузина М. С. «Ребенок учится говорить.

Пальчиковый игротренинг».

4. Ткаченко Т. А, «Если дошкольник плохо говорит»,

5. Журнал «Дошкольное воспитание».

А) № 8,9, 1990 год; Б) № 9, 1990 год;

В) № 9,1998 год; Г) № 5, 1999 год;

Д) № 5,2000 год; Е) № 10, 2000 год.

Литература:

1. Бурлакова М. К,

«Советы логопеда». Москва 2001 год.

2. Кольцова М. М, Рузина М, С.

«Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг».

Санкт — Петербург, издательский дом «МиМ», 1998 год.

3. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В.

«Индивидуально — подгрупповая работа по коррекции

звукопроизношения». Москва, 1998 год.

4. «Развитие осязания и мелкой моторики у старших

дошкольников с нарушениями зрения».\ Дефектология № 5

за 2000 год.

5. «Словарь логопеда». Москва, «ВЛАДОС», 1997 год.

6. Ткаченко Т. А.

«Если дошкольник плохо говорит». Санкт-Петербург

Издательство «Акцидент» 1998 год.

7. Цвынтарный В. В.

«Играем пальчиками и развиваем речь». Лань

Санкт-Петербург 1996 год.

Источник