Перспективы развития своего ребенка

В настоящее время значительно усилился интерес к исследованию многообразных тенденций развития современных детей, детей нового поколения, новой технологической эры.

Естественно, это изменило взгляд на картину детства. Педагоги и психологи подчеркивают, что ребенок 21 века стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим! На основе теоретического анализа современных исследований детства нами были определены следующие типы развития детей: одаренные; цифровые, агрессивные, играющие, одинокие, инфантильные, с особенностями в развитии.

Представим особенности обозначенных групп в соотнесенности с возможностями дополнительного образования, которое мы рассматриваем в контексте создания дополнительных условий для развития личности.

Первая группа – одаренные дети. По данным психолого-педагогических исследований на современном этапе развития человеческого общества, наблюдается рост числа одаренных детей. При этом необходимо уточнить, что данная тенденция относится к категории «нормальная одаренность», в то время как количество детей с явной или исключительной одаренностью остается неизменным, оно составляет порядка 1-2% от общего количества.

В современной науке нет единого подхода к определению феномена «одаренность». Например, Борис Михайлович Теплов рассматривает одаренность как сочетание способностей, определяющих успешность в осуществлении какой-либо деятельности; в рамках американской психологической школы одаренными и талантливыми детьми считают тех, которые по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения, а авторы «Рабочей концепции одаренности» указывают на то, что одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Во всех представленных сущностных характеристиках исследователи выделяют в качестве определяющего критерия одаренности высокую результативность деятельности.

Чаще всего, исследователи одаренности в своих работах опираются на «модель человеческого потенциала», предложенную американским психологом Джозефом Рензулли, он делает акцент на трех характеристиках, отражающих понятие «потенциал личности». К ним относятся: доминирующая мотивация, выдающиеся способности (интеллект) и креативность. В графическом виде они представляют собой три взаимно пересекающиеся окружности. По утверждению автора, люди, имеющие способности к развитию взаимодействия выделенных факторов, требуют широкой вариативности образовательных возможностей. Анализируя современную образовательную практику, он подчеркивает, что обычно педагогика таких возможностей не предлагает. Мы полагаем, что дополнительное образование имеет значительный потенциал по созданию условий для развития детей с различными типами одаренности.

Стоит подчеркнуть, что исследователями московской научной школы одаренности из классификации типов одаренности была исключена творческая одаренность и дополнена такими типами как академическая, предметная и социальная. Еще одной важной характеристикой одаренности, требующей внимания и учета в образовательной практике, являются особенности ее проявления. На наш взгляд, предметом повышенного педагогического внимания должна являться скрытая одаренность, проявляющаяся незаметно, ее практически невозможно оценить. Скрытая одаренность зачастую не становится явной вследствие наличия психологических барьеров на пути ее проявления – ребенок может иметь к чему-либо талант, но бояться проявить его, испугавшись быть непонятым или непринятым окружающими. Катализатором ее развития может стать дополнительная, отличная от школьной, иная среда, где ребенок получает уникальные возможности по освобождению от психологических барьеров и страхов, зачастую обусловленных предыдущим негативным образовательным опытом.

Мы представили позитивные и негативные стороны в развитии данной категории детей, которые требуют учета при постановке и реализации педагогических задач.

Позитивные стороны развития одаренных детей включают:

Высокую познавательную потребность.

Оригинальность мышления.

Гибкость мышления.

Метафоричность.

Способность к прогнозированию.

Отличную память.

Самостоятельность.

К негативной стороне развития, осложняющей процессы эффективного взаимодействия с миром одаренного ребенка, относят:

Социальную автономность – обусловленную непринятием одаренного ребенка в коллективе сверстников.

Низкий уровень социальной адаптивности – примерно треть из них проявляют беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты.

Эгоцентризм – как следствие осознания своей успешности, превосходства по сравнению с другими людьми.

Низкий уровень физического развития (исключительная одаренность) – как одна из сторон гетерохромности (неравномерности) развития.

Вторая группа – цифровые дети.

По мнению современных исследователей Джона Палфри, Урса Гассера, «люди, которые оказались в цифровом мире в самом начале своей жизни и знают этот мир только таким, являются «цифровыми аборигенами», а представителей старшего поколения данные авторы определяют как «цифровые мигранты». По прогнозам ученых, дети цифровой эры создадут свое общество, в котором изменится: психология, этические нормы, политическое устройство, творческий процесс. Особую тревогу у педагогов и психологов вызывает подмена творческого процесса т.н. «креативом». Цифровые аборигены не видят разницы между жизнью в сети и жизнью вне ее.

Безусловными положительными сторонами развития данной категории детей являются умения быстрого поиска информации и высокий уровень мотивации к изучению информационных средств.

К негативным проявлениям развития цифровых детей относят:

– подмену реальной жизни виртуальной;

– искаженные представления о творчестве и этических нормах и ценностях (По наблюдениям педагогов, все меньше ребят выбирают в качестве приоритетных ценностей, такие как правдивость, щедрость, сопереживание и сочувствие к другому.

– низкий уровень информационной культуры;

– низкая читательская компетентность;

– «экранная зависимость».

Обратимся к аналитике, заострив внимание на двух последних особенностях. Согласно социологическому опросу, организованному Российской государственной детской библиотекой совместно с Московским институтом открытого образования в 2011–2012 гг., 92% подростков читают в Сети самое разное: новости, информацию о фильмах, музыкальных группах, компьютерных играх, юмор, спорт, блоги, рекламу и т.п. Книги читает 21%.

Подросткам был задан вопрос: «В каком виде ты читаешь книги из интернета?» Выяснилось, что новые читательские практики школьников разнообразны. 42% равно девочек и мальчиков сегодня, точнее вчера, на день проведения анкетирования, ответили, что читают книги на экране компьютера. 23% скачивают их из интернета, а потом распечатывают; какая-то часть читает на телефоне или на другом специальном устройстве (планшете, букридере, iPad…). Не читает – одна треть (34%).

Чтение с экрана привлекательно не для всех школьников. Сошлюсь на результаты одного из проектов последних лет, осуществлённого Русской ассоциацией чтения. Эксперты хотели проверить, какой вид чтения (с листа или с экрана) предпочтителен для подростков, особенно для мальчиков. Почти никто не сомневался, что они выберут экран. Результаты исследования, однако, удивили. Оказалось, что «слабочитающие школьники 7–8-х классов, которые ещё читают шёпотом или помогают себе движением пальца по строке (а таких в обычных классах почти четверть), не выбирают экранное чтение текста. Оно для них является слишком сложной задачей. Они выбирают чтение с листа как более привычный способ деятельности». И наоборот: «Те, кто хорошо читает печатный текст, хорошо читают и с экрана» (Н.Н. Сметанникова).

Современная наука фиксирует феномен «экранной зависимости». Ребенок, который привык получать информацию с экрана, нуждается в постоянной внешней стимуляции во время обучающих действий, жаждет готовых развлечений, не стремится к живому общению со сверстниками или взрослыми.

Третья категория детей – агрессивные дети. Понятие агрессии связывают с деструктивным поведением личности по отношению к окружающим. Зачастую именно данная категория вызывает трудности взаимодействия особенно у молодых педагогов. Проблемное поле связано с рядом негативных тенденций в развитии:

— эмоциональный мир агрессивного ребенка недостаточно богат, в палитре чувств преобладают мрачные тона;

— количество реакций даже на стандартные ситуации очень ограниченно;

— наблюдается неадекватная оценка своего поведения и низкий уровень эмпатии.

Вместе с тем у данной категории детей наблюдается нацеленность и способность к отстаиванию своей независимости, прямолинейность и честность.

Четвертая категория – играющие дети.

Играющий ребенок оформляет свою жизнь в виде игры, чтобы уйти от неприглядной действительности. В процессе игры сложно переоценить роль игрушки для развития ребенка как основы духовно-нравственного начала. Анализируя игрушечную «моду» от ведущих производителей, можно сделать вывод, что практически утрачена традиция изготовления образной игрушки, несущей духовно-нравственное начало: привязанность, умиление, заботу. Как отмечает И.М. Резниченко: «…исчезли улыбчивые пропорциональные куклы (на смену им пришли куклы барби, куклы дауны с бессмысленным взглядом), исчезла детская деревянная двигающаяся игрушка, развивающая любознательность, заинтересованность, познавательные способности ребенка.

Анализ игровых предпочтений современных детей показывает, что наибольшей востребованностью пользуются: игры-бродилки, военные игры, квесты, сетевые игры, интеллектуальные, игры на основе готовых сюжетов, архетипические игры. Следует особо подчеркнуть, что в представленном перечне игровых предпочтений современных детей отсутствует сюжетно-ролевые игры, в то время как именно этот вид игр стимулирует развитие коммуникативных умений и навыков, эмпатии, способствует сотрудничеству и взаимопониманию у ее участников.

Придерживаясь выбранной логики изложения, представим позитивные особенности развития играющих детей:

– овладение личностной ролью;

– развитие познавательных процессов;

– осознание идеальных мужских и женских качеств.

К отрицательным отнесем: чувство оторванности от общества; ощущение пустоты; высокая потребность во внимании и ласке; низкий уровень коммуникативной компетентности.

Пятая группа – одинокие дети. К причинам одиночества современного ребенка следует отнести невнимание, вызванное со стороны взрослых; игнорирование ребенка в семье, занятость родителей.

Одиноких детей отличает глубина восприятия окружающего мира; высокий уровень рефлексии; проявление перфекционизма; чувство оторванности от общества; ощущение пустоты; высокая потребность во внимании и ласке; низкий уровень коммуникативной компетентности.

Шестая группа – дети с особенностями в развитии. Создание условий для развития данной категории детей в системе общего и дополнительного образования вызывает наибольшее количество трудностей. Пожалуй, главной является низкая готовность педагогов дополнительного образования к работе с данной категорией детей, в то время как ограниченные возможности реализации их образовательных потребностей ведут к потере обществом уникальных человеческих ресурсов.

И наконец, седьмая категория – инфантильные дети. Их отличает личностная незрелость преимущественно эмоционально-волевых свойств. Сильной стороной развития является их непосредственность, которая может выступать одним из показателей творческой личности. К сложностям развития детей с проявлением инфантильных черт относят:

– неспособности к волевому напряжению и преодолению трудностей;

– повышенная подражаемость и внушаемость;

– относительная слабость абстрактно-логического мышления;

– быстрая пресыщаемость любой деятельностью, требующей активного внимания и интеллектуального напряжения.

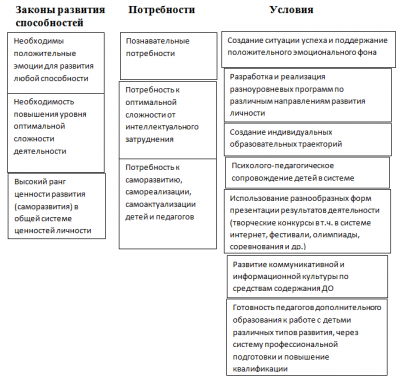

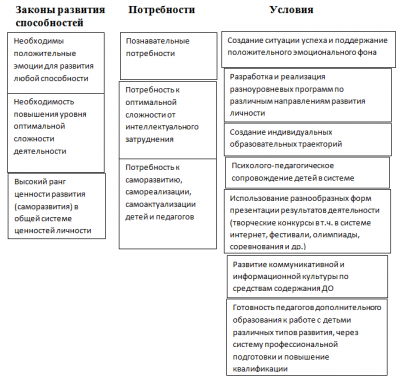

На основании анализа особенностей ребенка 21 века представим условия его развития в системе ДО. На наш взгляд, в данном случае следует опираться на законы развития способностей и систему ключевых потребностей, реализация которых ведет развитие. Ниже представлены законы развития способностей в соотнесенности с условиями реализации потребностей в системе ДО.

Таким образом, развитие современного ребенка – это сложный многогранный процесс, который подлежит тщательному исследованию и учету в образовательной практике, он требует поиска новых педагогических подходов, идей, нового педагогического мышления.

Приложение. Презентация «Ребенок XXI века: проблемы, перспективы развития»

Источник

Ответственные родители делают все, чтобы вырастить счастливого и успешного ребенка, но иногда они ошибаются. Ошибки в воспитании могут заставить детей начать анализировать события, происходящие вокруг них. А также могут сформировать определенное мировоззрение, которое повлияет на их будущую жизнь.

Мы хотим, чтобы этот мир был полон счастливых детей и взрослых, поэтому сегодня обсудим некоторые негативные моменты, которые определенно повлияют на жизнь ребенка, когда он станет взрослым.

8. Не показывать ребенку свою любовь к нему

Для маленького человечка мама и папа — самые авторитетные люди на свете. Что происходит, когда ребенок не чувствует любви своих родителей?

— Самооценка ребенка сильно занижается, и он не любит себя. В результате некоторые люди во взрослой жизни пытаются изменить себя с помощью пластической хирургии.

— Другие родители, напротив, стараются отдать всю свою любовь детям и превратить свою заботу в тотальный контроль. Дети таких родителей также будут чувствовать себя несчастными.

7. Вы пытаетесь все контролировать

Почему родители должны строить отношения со своими детьми без тотального контроля? Родители порой забывают, что их дети выросли, и продолжают делать все за них. Такие дети не растут в эмоциональном плане и будут испытывать проблемы в межличностных отношениях.

Они будут продолжать думать, что весь мир вращается вокруг них. Повзрослев, эти люди не смогут строить нормальные отношения с людьми, так как не могут принимать решения и думают только о себе. Такое поведение, безусловно, приведет к конфликту.

6. Вы не даете своему ребенку самостоятельно принимать решения

Когда родители принимают решения за своих детей, они лишают их независимости. Каждый ребенок имеет право делать выбор (в соответствии с возрастом).

Неспособность принимать решения делает людей неспособными решать проблемы, и им всегда будет нужен кто-то, кто мог бы помочь. Таким людям будет нелегко найти свое место в этом мире, потому что они даже не знают, чего хотят.

5. Вы выясняете отношения с супругами при детях

Если родители постоянно спорят, дети могут посчитать себя виноватыми.

Эти люди обычно стараются избегать различных конфликтов или, наоборот, оскорбляют других. В будущем девочки неосознанно пытаются показать мужчинам, что они сильнее, а мальчики обычно повторяют поведение своих отцов. Кроме того, они часто думают, что их поступки носят негативный характер, и в результате этого у них могут развиться зависимости (например, алкогольная).

4. Вы требуете невозможного от своих детей

Ребенок доверяет взрослым, особенно своим родителям, и изо всех сил пытается сделать все, что ему говорят. Если он терпит неудачу, то начинает думать, что он — неудачник, который не заслуживает любви родителей.

Жить с таким человеком очень сложно. Эти люди всегда будут чрезмерно сосредоточены на успехе. Если они не сделают все возможное (по их мнению), будут чувствовать себя несчастными и даже подавленными. Такие дети в будущем обычно пытаются помешать членам своей семьи быть счастливыми.

3. Вы «убиваете» независимость ваших детей

К сожалению, контроль желаний ребенка — нормальное явление. Зачастую родители советуют своему ребенку посмотреть телевизор или поиграть в видеоигры, чтобы он их не беспокоил. Если такие ситуации происходят нечасто, то это нормально. Однако, этого не должно происходить постоянно. Цель каждого родителя — воспитать человека, способного жить независимо и принимать самостоятельные решения, руководствуясь своими потребностями и ценностями.

Эти люди обычно не могут жить нормальной самостоятельной жизнью и становятся зависимыми от кого-либо.. Они также не понимают, чего они хотят. В особо запущенных случаях у таких людей может развиться зависимое расстройство личности.

2. Как отец, вы не уделяете должного внимания своему ребенку

Недостаток внимания со стороны отца влияет на будущую жизнь как мальчиков, так и девочек. Мужество ребенка и его личностное развитие зависят от поведения их отцов. Так что же происходит, когда дети не получают достаточного внимания?

Мальчик может вести себя так же, как его отец. А девушки обычно испытывают трудности в построении отношений с противоположным полом. Дело в том, что женщины выбирают мужчин, которые похожи на их отцов. Они хотят иметь счастливую семью, но детский опыт заставляет их быть подозрительными по отношению к мужчинам.

1. Вы пренебрегаете чувствами своего ребенка

Иногда дети расстраиваются, как кажется взрослым, по пустякам. Но вместо поддержки их осуждают (например, «Это плохо», «Это хорошо» или «Мальчики не плачут») или бранят (например, «Хватит плакать» или «Не сердись»). Именно так некоторые родители пренебрежительно относятся к чувствам и эмоциям своих детей.

Чем лучше человек понимает и контролирует свои чувства, тем более он эмоционально устойчив. Также это важно, когда дело доходит до принятия решений. Повзрослев, такие дети не могут делиться своими эмоциями и зачастую «взрываются», выплескивая на окружающих свой подавленный гнев.

Так что, дорогие друзья, старайтесь не допускать ошибок в воспитании детей.

Источники картинок: depositphotos, depositphotos

Если данная статья оказалось полезной, ставьте лайк.

Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересное.

Читайте также:

15 очаровательных детей-моделей, смотреть на которых можно бесконечно

Дочь певицы Алсу стала победителем шоу «Голос.Дети». Справедливо ли?

Если бы герои сериала «Игра престолов» выступали на Олимпийских играх

Источник

Наталья Борисова

Развитие дошкольника в современном мире

Образование в нашей стране в последнее десятилетие постоянно подвергается критике. Не избежало этой участи и дошкольное воспитание. Его теоретиками и практиками неоднократно отмечалось, что здоровье детей на протяжении дошкольного периода развития ухудшается, что дети заорганизованы, что они не умеют управлять, своим поведением и плохо подготовлены к школе. Социокультурные условия жизни ребенка значительно изменились. В последнее время наблюдается разрыв между поколениями детей и родителей (А. Л. Венгер, В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин). Ребёнок — это всегда дитя своего времени. В последнее время окружающий нас мир во многом изменился, а так же во многом изменились родители, всё кардинально изменилось. Одной из явных тенденций в воспитании маленьких детей в последнее десятилетие стала мода на раннее развитие. Начиная с 2-3 лет, а то и раньше, родители озабочены тем, чтобы целенаправленно, систематически и как можно раньше развивать своего ребёнка. Во многом этому способствует состояние современного образовательного рынка. Появляется всё больше методик, авторы которых обещают родителям развить у младших дошкольников внимание, память, логическое мышление, научить их читать и считать, при чём всё это очень быстро и очень рано. Проблема развития ребенка в дошкольном возрасте — одна из актуальных в психологии, так как именно на начальных годах жизни человек накапливает ведущие знания и восприятия самого себя, которые являются базисом для его дальнейшего позиционирования себя в системе социального и личностного общения. В первые десять лет жизни психика ребенка проходит такие важные события, с которыми практически не сравнится ни один последующий возраст. Именно в этот период организм ребенка интенсивно развивается. Его росту сопутствует созревание мозга и нервной системы, происходит развитие со стороны психических функций, ребенок в ответственные моменты жизни пытается проявить себя как самостоятельная личность. Важнейшим фактором психического развития и становления как личности, восприятия себя и других, понятие добра и зла, лжи и искренности, в период детства, формируется в результате взаимодействия с родителями и учителями.

Дошкольное детство – это период от 3 до 7 лет. На этом этапе появляются такие психические новообразования, которые позволяют специалистам судить о норме или отклонениях в психическом развития детей. Например, в процессе преодоления кризиса 3-х лет, «Я сам-сама» возникает инициативность, стремление к самостоятельности в самообслуживании, игровой деятельности. Ребенок начинает осваивать те или иные социальные роли. У него развивается фундамент самосознания – самооценка. Сейчас наш современным мир не дает детям полноценно развиваться. Причина этого в настоящее время наши гаджеты телефоны, планшеты, телевизоры, компьютеры, когда подрастает первое поколение «экранных детей» эти последствия становятся всё более очевидными. У детей плохо развита речь, бедна и примитивна. Отсутствие звуковой речи мы можем наблюдать практически у всех современных детей. Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух — они не могут удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные предложения,они не понимают текста в целом и поэтому им не интересно. Ещё один факт, который отмечают многие педагоги — резкое снижение фантазии и творческой активности детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить телевизор и компьютер из жизни и воспитания детей. Вовсе нет. Это невозможно и бессмысленно. Но в раннем и дошкольном детстве, когда внутренняя жизнь ребёнка только складывается, экран несёт в себе серьёзную опасность.

Движущими силами развития психики дошкольника являются противоречия, которые возникают в связи с развитием целого ряда его потребностей.Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью которой усваивается социальный опыт; потребность во внешних впечатлениях, в результате чего происходит развитие познавательных способностей, а также потребность в движениях, приводящая к овладению целой системой разнообразных навыков и умений. Развитие ведущих социальных потребностей в дошкольном возрасте характеризуется тем, что каждая из них приобретает самостоятельное значение.

Источник