Деление клеток при развитии ребенка

Итак, тела растений и животных состоят из многих клеток, межклеточных веществ и более сложных соединений клеток. Но различные клетки в организме приспособлены к различным видам жизнедеятельности. Однако живой организм — не простая совокупность клеток. Все клетки, ткани и органы тесно связаны между собой и составляют единое целое. Именно потому, что различные клетки специализированы в различных направлениях, они не могут жить без других клеток. Мускульное волокно или нервная клетка, как и многие другие клетки организма, не могут питаться непосредственно. Пища переваривается в кишечнике, оттуда поступает в кровь и кровью доставляется клеткам мускулов и нервов в усвояемом виде. Клетки корня и многих других органов зеленого растения не могли бы жить без зеленых клеток мякоти листа. Вот почему клетки многоклеточных животных и растений, выделенные из организма, не могут долго жить и неизбежно погибают. В этом их отличие от одноклеточных и некоторых низших многоклеточных растений и животных (см. ст. «Простейшие животные»).

РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕТОК

Строение ядра клетки: п —протоплазма, яо — ядерная оболочка, я — ядрышко.

Сколько клеток в теле взрослого человека или крупного животного? Сколько их у дуба или липы? Многие миллионы. Но и человек, и собака, и дуб начали свое существование с одной оплодотворенной яйцевой клетки. Пока организм растет и развивается, размножаются и его клетки, да и позже, когда организм достигнет предельного роста, размножение клеток не останавливается, так как молодые клетки необходимы для замены отмирающих. Многолетние растения обладают, кроме того, неограниченным ростом. Множество клеток сбрасывает дерево в опадающих осенью листьях, но еще больше клеток появляется весной в новой листве.

Это возможно только потому, что клетки размножаются. Однако к размножению способны далеко не все клетки многоклеточного организма. Многие из них приспособлены к определенным ограниченным видам жизнедеятельности и утратили способность размножаться. У животных не размножаются, например, нервные и мускульные клетки, эритроциты крови. Новые же такие клетки образуются из особых неспециализированных клеток.

У красных кровяных телец — эритроцитов нет ядра, и размножаться они не способны. В крови человека они живут всего около 30 дней, а затем погибают. Между тем эритроциты нужны организму в огромном количестве, так как они доставляют кислород из легких во все части тела. Достаточно сказать, что в кубическом миллиметре крови здорового человека около 5 млн. эритроцитов.

Как же пополняется число эритроцитов в крови? Эритроциты образуются в так называемых кровотворных органах, а именно в костном мозгу, в результате размножения особых клеток, имеющих ядра.

У высших растений делящиеся клетки сосредоточены преимущественно в определенных местах растений или в определенных тканях. Так, например, почки и новые побеги образуются размножением клеток только в точке роста растения: корень растет в длину размножением клеток кончика корня, стебель утолщается за счет размножения клеток особой ткани — камбия.

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК

Чтобы понять процесс размножения клеток, необходимо ознакомиться подробнее со строением клеточного ядра, так как его роль в делении клетки особенно велика.

Ядро и протоплазма есть в каждой живой полноценной клетке. Многочисленные опыты расчленения клеток показали, что ни протоплазма без ядра, ни ядро без протоплазмы существовать не могут и погибают.

Понятно поэтому, что на строение ядра ученые обращали особое внимание.

Изучение ядра показало, что на различных этапах жизни клетки оно выглядит неодинаково. У ядра в неделящейся, но растущей клетке иное строение, чем во время деления. Строение ядер неделящихся клеток довольно разнообразно. В наиболее типичных случаях различают в ядре ядерную оболочку и жидкое содержимое ядра, в котором часто заметны одно или несколько плотных телец — ядрышек. Кроме того, в ядре можно иногда наблюдать тончайшую сеть переплетающихся нитей.

Фазы деления клетки

По-другому выглядит строение ядра перед началом деления клетки. В ядре происходит ряд изменений, закономерно следующих одно за другим, и, что особенно важно, эти изменения происходят очень сходно у всех растений и животных.

Под микроскопом в начале деления клетки можно различить в ядре нити, спутанные в плотный клубок (1).

Немного позже клубок становится более рыхлым, и отчетливо видно, что он действительно состоит из отдельных нитей (2). Эти нити получили название хромосом, что в переводе с греческого означает «окрашивающиеся тельца». (Следует сказать, что при изучении ядра применяют особые краски, которые по-разному окрашивают разные части ядра.) На следующей стадии деления клетки хромосомы становятся короче и толще (3, 4). При этом обнаружено замечательное явление. В клетке каждого вида растения или животного определенное количество хромосом. Так, например, в клетке червя аскариды 4 хромосомы, в клетке ржи — 14, в клетке человека — 48 хромосом. В одной и той же клетке хромосомы могут отличаться друг от друга формой и величиной. Но во всех делящихся клетках определенного вида животного или растения набор хромосом одинаков.

Индивидуальные различия между хромосомами дали возможность установить, что для каждой хромосомы есть в клетке парная ей. В клетках ржи 14 хромосом — семь пар; у человека в клетке 48 хромосом — 24 пары.

На следующей стадии деления клетки оболочка ядра растворяется. К этому времени в протоплазме образуется так называемое веретено деления. Оно состоит из тончайших протоплазматических нитей, сходящихся к двум противоположным полюсам клетки. Хромосомы располагаются по экватору веретена (5). В это время становится заметным, что каждая из хромосом начинает расщепляться продольно на две дочерние. Расщепившиеся хромосомы прикрепляются к нитям веретена и расходятся к полюсам, так что из каждых двух дочерних хромосом одна отходит к одному полюсу, а другая — к другому (6). В результате к каждому полюсу отходит столько хромосом, сколько их было в материнской клетке. Если в ней было 48 хромосом, то к каждому полюсу веретена отойдет также 48 хромосом. Другими словами, каждому размножению клетки предшествует закономерное размножение хромосом.

Затем хромосомы удлиняются, становятся более тонкими и собираются в клубок. Одновременно вокруг хромосом формируются ядерные оболочки двух дочерних ядер (7), а там, где был экватор веретена, появляется перетяжка (5), делящая материнскую клетку на две дочерние (9).

Двойное и одинарное количество хромосом в клетках растения наяды.

Так происходит деление подавляющего большинства клеток растений и животных.

Изучение деления клеток показало:

1. Клеткам каждого вида животного или растения свойственно определенное число хромосом.

2. Хромосомы парны, т. е. в одном и том же ядре каждой клетки хромосомы представлены двумя подобными образованиями.

3. Перед делением клетки каждая хромосома размножается, расщепляясь продольно, в результате чего ядра дочерних клеток получают то же количество хромосом, какое было в материнской клетке.

Все это приводит к выводу, что хромосомы — очень важная часть клетки. Между протоплазмой и ядром происходит постоянное взаимодействие, связанное с обменом веществ и сложнейшими биохимическими процессами, происходящими в клетке. Размножение хромосом при делении клетки показывает, что в результате этого процесса в клетке формируются хромосомы, подобные существующим.

Многочисленные опыты дают основание полагать, что хромосомы представляют собой те части клеток, от которых зависят наследственные особенности каждого вида растений или животных.

Пожалуй, самое замечательное в органическом мире состоит в том, что всякое живое существо начинает свою жизнь с одной клетки — оплодотворенного яйца. И вот в тысячах тысяч поколений клеток сохраняется определенное количество хромосом и индивидуальность каждой из них.

Чем же объясняется парность хромосом в клетках? Почему каждая хромосома представлена в клетке двумя подобными образованиями? Каков биологический смысл этого явления? В живых организмах происходят и такие деления клеток, при которых число хромосом в дочерних клетках уменьшается вдвое — из каждой пары остается одна хромосома. Это происходит при созревании половых клеток. Поэтому в обычных условиях в зрелом яйце и в зрелом сперматозоиде животного имеется половинное количество хромосом — по одной из каждой пары. При оплодотворении, т. е. при слиянии двух созревших половых клеток, сливаются и их ядра. В результате в оплодотворенном яйце будет снова полное (парное) количество хромосом.

Значит, в оплодотворенном яйце половина хромосом — отцовские, а половина — материнские. Это соотношение сохраняется во всех клетках развивающегося организма, так как при всех делениях клеток хромосомы размножаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

.

Источник

Êíèãà: Àíàòîìèÿ íà ïàëüöàõ. Äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé, êîòîðûå õîòÿò îáúÿñíÿòü äåòÿì

Äåëåíèå êëåòêè

Äåëåíèå êëåòêè

Êëåòêè æèâûõ îðãàíèçìîâ ïîñòîÿííî äåëÿòñÿ, âîñïðîèçâîäÿ íîâûå êëåòêè âìåñòî îòìèðàþùèõ ñòàðûõ. Çà æèçíü ÷åëîâåêà â åãî îðãàíèçìå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîðÿäêà 1014 äåëåíèé êëåòîê. 10 â 14-îé ñòåïåíè! 1 00 000 000 000 000! Ñòî òûñÿ÷ ìèëëèàðäîâ äåëåíèé! Âïå÷àòëÿþùàÿ öèôðà, íå ïðàâäà ëè?

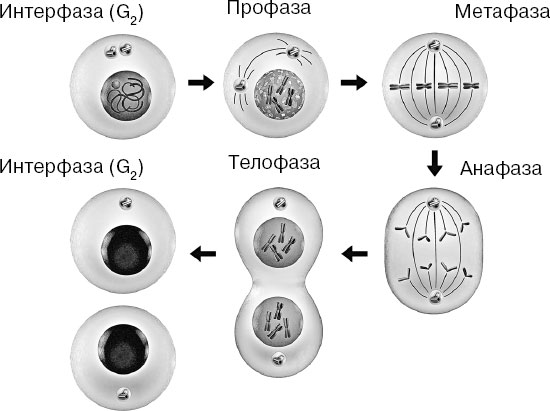

Ñ äåëåíèåì êëåòêè ìû îçíàêîìèìñÿ íà ïðèìåðå ìèòîçà èëè íåïðÿìîãî äåëåíèÿ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîì ñïîñîáå âîñïðîèçâîäñòâà êëåòîê.

Ìèòîç

Ðàññìîòðèòå êàðòèíêó.  èíòåðôàçå íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Ýòî ïðîìåæóòî÷íàÿ ìåæäó äåëåíèÿìè ôàçà. Êëåòêà óâåëè÷èâàåò ñâîþ ìàññó è óäâàèâàåò õðîìîñîìû, ãîòîâÿñü ê ïðåäñòîÿùåìó äåëåíèþ. Êîãäà ìàññà óâåëè÷èòñÿ âäâîå è õðîìîñîìû óäâîÿòñÿ, íàñòàåò âðåìÿ äåëèòüñÿ.

Ïîéäåì äàëüøå.

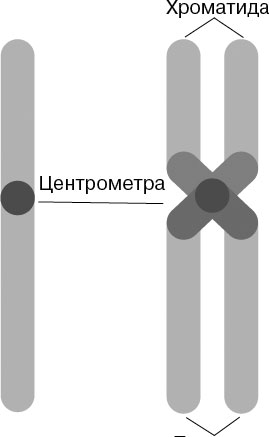

Ïåðâàÿ ôàçà ìèòîçà, íàçûâàåìàÿ «ïðîôàçîé», ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðîäîëæèòåëüíîé ôàçîé. Íà÷èíàåòñÿ îíà ñ òîãî, ÷òî íèòè-õðîìîñîìû óòîëùàþòñÿ è ñâîðà÷èâàþòñÿ â ñïèðàëü. Õðîìîñîìû óäâîèëèñü, íî ïîêà îíè ñîåäèíåíû ïîïàðíî ïåðåìû÷êàìè, íàçûâàåìûìè «öåíòðîìåðàìè».

Õðîìîñîìà

ßäåðíàÿ ìåìáðàíà è ÿäðûøêè èñ÷åçàþò. Õðîìîñîìû âûðûâàþòñÿ íà ñâîáîäó è ðàññðåäîòî÷èâàþòñÿ ïî âñåé êëåòêå. Öåíòðèîëè îòõîäÿò ê ïîëþñàì.

Âòîðàÿ ôàçà ìèòîçà íàçûâàåòñÿ «ìåòàôàçîé». Ðàçîøåäøèåñÿ ïî ïîëþñàì öåíòðèîëè îáðàçóþò òàê íàçûâàåìîå «âåðåòåíî äåëåíèÿ». Âåðåòåíî ýòî ñîñòîèò èç ìèêðîòðóáî÷åê, êîòîðûå ïðèêðåïëÿþòñÿ ê õðîìîñîìàì è ïðåäíàçíà÷åíî îíî äëÿ äåëåæà õðîìîñîì ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè.

Îáðàçîâàíèå âåðåòåíà äåëåíèÿ (îíî âèäíî íà ñðåäíåì ðèñóíêå) è ðàçäåëåíèå õðîìîñîì.

Åñëè öåíòðèîëè ðàñïîëîæåíû ó ïîëþñîâ, òî õðîìîñîìû âûñòðàèâàþòñÿ âîçëå óñëîâíîãî «ýêâàòîðà», îò÷åãî âñÿ ñèñòåìà èìååò âåðåòåíîîáðàçíóþ ôîðìó, äàâøóþ åé íàçâàíèå.

Âî âðåìÿ òðåòüåé ôàçû, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «àíàôàçîé», öåíòðîìåðû, ñêðåïëÿâøèå ïàðû õðîìîñîì ðàçðóøàþòñÿ è õðîìîñîìû ðàñõîäÿòñÿ ê ïîëþñàì êëåòêè.

çàêëþ÷èòåëüíîé, ÷åòâåðòîé ôàçå, íàçûâàåìîé «òåëîôàçîé» õðîìîñîìû ðàñêðó÷èâàþòñÿ â íèòè, âíîâü îáðàçóþòñÿ ÿäðà, ìèêðîòðóáî÷êè âåðåòåíà «ñîáèðàþòñÿ» â öåíòðèîëè, äåëèòñÿ öèòîïëàçìà, à â ýêâàòîðèàëüíîé çîíå êëåòêè îáðàçóåòñÿ ïåðåòÿæêà, ðàçäåëÿþùàÿ äâå ñåñòðèíñêèå êëåòêè.

Âîò è âñå. Âìåñòî îäíîé ìàòåðèíñêîé êëåòêè ïîÿâèëèñü äâå äî÷åðíèå. Ïðîöåññ äåëåíèÿ çàâåðøåí. Íàñòóïàåò èíòåðôàçà.

Îçíàêîìèìñÿ âêðàòöå ñ äâóìÿ äðóãèìè âèäàìè äåëåíèÿ êëåòîê.

«Àìèòîçîì», ò. å. «íå ìèòîçîì», íàçûâàåòñÿ ïðÿìîå äåëåíèå êëåòêè, ïðîèñõîäÿùåå ïðîñòûì ðàçäåëåíèåì ÿäðà íàäâîå áåç îáðàçîâàíèÿ âåðåòåí äåëåíèÿ. Ïîñêîëüêó âåðåòåíà íå îáðàçóþòñÿ, íàñëåäñòâåííûé ìàòåðèàë ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ÿäðàìè ñëó÷àéíûì îáðàçîì. ßäðî äåëèòñÿ, à êëåòêà íåò. Îíà ñòàíîâèòñÿ äâóÿäåðíîé. Àìèòîç õàðàêòåðåí äëÿ ñòàðåþùèõ êëåòîê ñ ïîíèæåííîé àêòèâíîñòüþ.

Àìèòîç

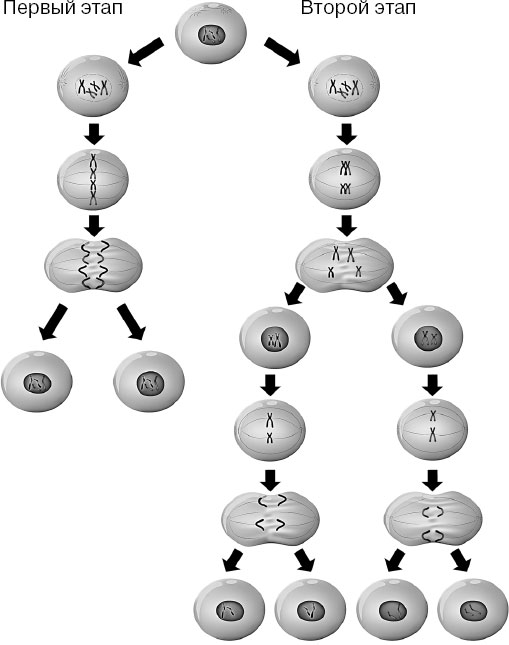

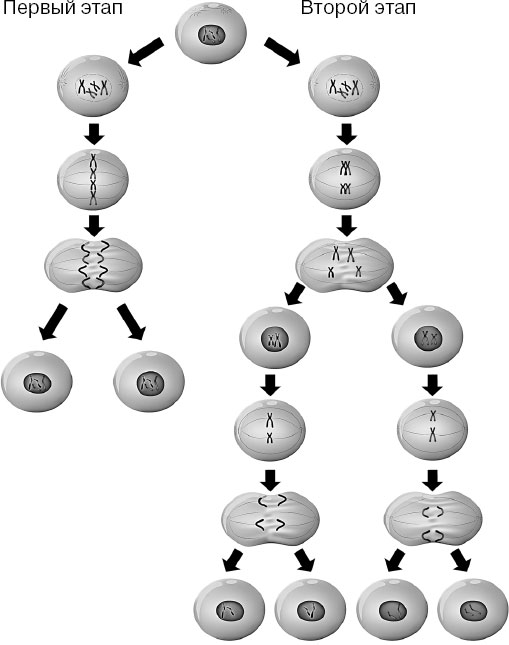

Ïðîöåññ äåëåíèÿ êëåòîê, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî íå ïðîèñõîäèò óäâîåíèÿ ÷èñëà õðîìîñîì â ìàòåðèíñêîé êëåòêå (ò. å. äî÷åðíèå êëåòêè ïîëó÷àþò ïî ïîëîâèííîìó íàáîðó õðîìîñîì), íàçûâàþò «ìåéîçîì». Ìåéîç ïðîõîäèò â äâà ýòàïà. Ïåðâîå äåëåíèå êëåòîê ïðîèñõîäèò ñ óäâîåíèåì ÷èñëà õðîìîñîì, íî ïðè äåëåíèè õðîìîñîìíûå ïàðû íå ðàçäåëÿþòñÿ íàäâîå, äî÷åðíèå êëåòêè ïîëó÷àþò îò ìàòåðèíñêîé ïàðíûå õðîìîñîìû, ñêðåïëåííûå öåíòðîìåðàìè.

Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå ïî îêîí÷àíèè ïåðâîãî äåëåíèÿ, íà÷èíàåòñÿ âòîðîå, ïåðåä êîòîðûì óäâîåíèÿ ÷èñëà õðîìîñîì íå ïðîèñõîäèò.  ðåçóëüòàòå ìåéîçà èç îäíîé ìàòåðèíñêîé êëåòêè ñ ïîëíûì íàáîðîì õðîìîñîì îáðàçóþòñÿ ÷åòûðå äî÷åðíèõ êëåòêè ñ ïîëîâèííûì íàáîðîì õðîìîñîì. Òàêèì ïóòåì îáðàçóþòñÿ ïîëîâûå êëåòêè ñïåðìàòîçîèäû è ÿéöåêëåòêè.

Источник

Размножение клеток – один из важнейших биологических процессов, является необходимым условием существования всего живого. Репродукция осуществляется путем деления исходной клетки.

Клетка – это наименьшая морфологическая единица строения любого живого организма, способная к самопроизводству и саморегуляции. Время ее существования от деления до гибели или же последующей репродукции называется клеточным циклом.

Ткани и органы состоят из различных клеток, которые имеют свой период существования. Каждая из них растет и развивается, чтобы обеспечивать жизнедеятельность организма. Длительность митотического периода различна: клетки крови и кожи входят в процесс деления каждые 24 часа, а нейроны способны к репродукции только у новорожденных, а затем вовсе утрачивают способность к размножению.

Существует 2 вида деления — прямое и непрямое. Соматические клетки размножаются непрямым путем, гаметам или половым клеткам присущ мейоз (прямое деление).

Митоз — непрямое деление

Митотический цикл

Митотический цикл включает 2 последовательных этапа: интерфазу и митотическое деление.

Интерфаза (стадия покоя) – подготовка клетки к дальнейшему разделению, где совершается дублирование исходного материала, с последующим его равномерным распределением между новообразованными клетками. Она включает 3 периода:

- Пресинтетический (G-1) G – от английского gar, то есть промежуток, идет подготовка к последующему синтезу ДНК, выработка ферментов. Экспериментально проводилось ингибирование первого периода, вследствие чего клетка не вступала в следующую фазу.

- Синтетический (S) — основа клеточного цикла. Происходит репликация хромосом и центриолей клеточного центра. Только после этого клетка может перейти к митозу.

- Постсинтетический (G-2) или премитотический период — происходит накопление иРНК, которая нужна для наступления собственно митотического этапа. В G-2 периоде синтезируются белки (тубулины) – основная составляющая митотического веретена.

После окончания премитотического периода начинается митотическое деление. Процесс включает 4 фазы:

- Профаза – в этот период разрушается ядрышко, растворяется мембрана ядра (нуклеолема), центриоли располагаются на противоположных полюсах, формируя аппарат для деления. Имеет две подфазы:

- ранняя — видны нитеобразные тела (хромосомы), они еще не четко отделены друг от друга;

- поздняя — прослеживаются отдельные части хромосом.

- Метафаза – начинается с момента разрушения нуклеолемы, когда хромосомы хаотично лежат в цитоплазме и только начинают двигаться к экваториальной плоскости. Между собой все пары хроматид связаны в месте центромеры.

- Анафаза – в один момент разобщаются все хромосомы и движутся к противоположным точкам клетки. Это короткая и очень важная фаза, поскольку именно в ней происходит точный раздел генетического материала.

- Телофаза – хромосомы останавливаются, снова образуется ядерная мембрана, ядрышка. Посередине образуется перетяжка, она делит тело материнской клетки на две дочерние, завершая митотический процесс. В новообразованных клетках снова начинается G-2 период.

Мейоз — прямое деление

Мейоз — прямое деление

Мейоз — прямое деление

Существует особый процесс репродукции, встречающийся только в половых клетках (гаметах) – это мейоз (прямое деление). Отличительной чертой для него является отсутствие интерфазы. Мейоз из одной исходной клетки дает четыре, с гаплоидным набором хромосом. Весь процесс прямого деления включает два последовательных этапа, которые состоят из профазы, метафазы, анафазы и телофазы.

Перед началом профазы у половых клетках происходит удвоение исходного материала, таким образом, она становится тетраплоидной.

Профаза 1:

- Лептотена — хромосомы просматриваются в виде тоненьких ниток, происходит их укорочение.

- Зиготена — стадия конъюгации гомологичных хромосом, как следствие образуются биваленты. Конъюгация важный момент мейоза, хромосомы максимально сближаются друг с другом, чтобы осуществить кроссинговер.

- Пахитена — происходит утолщение хромосом, их все большее укорочение, идет кроссинговер (обмен генетической информацией между гомологичными хромосомами, это основа эволюции и наследственной изменчивости).

- Диплотена – стадия удвоенных нитей, хромосомы каждого бивалента расходятся, сохраняя связь только в области перекреста (хиазмы).

- Диакинез — ДНК начинает конденсироваться, хромосомы становятся совсем короткими и расходятся.

Профаза заканчивается разрушением нуклеолемы и формированием веретена деления.

Метафаза 1: биваленты расположены посередине клетки.

Анафаза 1:к противоположным полюсам движутся удвоенные хромосомы.

Телофаза 1:завершается процесс деления, клетки получают по 23 бивалента.

Без последующего удвоения материала клетка вступает во второй этап деления.

Профаза 2: снова повторяются все процессы, которые были в профазе 1,а именно конденсация хромосом, что хаотично располагаются между органеллами.

Метафаза 2: две хроматиды, соединенные в месте перекреста (униваленты), располагаются в экваториальной плоскости, создавая пластинку, названную метафазной.

Анафаза 2: — унивалент разделяется на отдельные хроматиды или монады, и они направляются к разным полюсам клетки.

Телофаза 2: процесс деления завершается, формируется ядерная оболочка, и каждая клетка получает по 23 хроматиды.

Мейоз – важный механизм в жизни всех организмов. В результате такого деления мы получаем 4 гаплоидные клетки, которые имеют половину нужного набора хроматид. Во время оплодотворения две гаметы образуют полноценную диплоидную клетку, сохраняя присущей ей кариотип.

Сложно представить наше существования без мейотического деления, иначе все организмы с каждым последующим поколение получали бы удвоенные наборы хромосом.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2020;

проверки требуют 3 правки.

Три типа клеточного деления. Слева — деление безядерных клеток (прокариот)

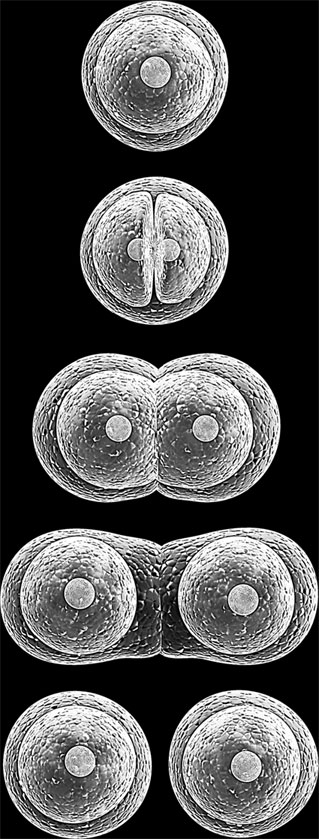

Деле́ние кле́тки — процесс образования из родительской клетки двух и более дочерних клеток. Обычно деление клетки — это часть большего клеточного цикла.

[1]

У эукариот есть два различных типа деления клетки: вегетативное деление, при котором каждая дочерняя клетка генетически идентична родительской клетке (митоз)[2], и репродуктивное клеточное деление, при котором количество хромосом в дочерней клетке снижается вдвое для производства гаметы (мейоз).

Деление прокариотических клеток[править | править код]

Прокариотические клетки делятся надвое. Сначала клетка удлиняется. В ней образуется поперечная перегородка. Затем дочерние клетки расходятся.

Деление эукариотических клеток[править | править код]

Существует два способа деления ядра эукариотических клеток: митоз и мейоз.

Амитоз[править | править код]

Амитоз, или прямое деление, — это деление интерфазного ядра путём перетяжки без образования веретена деления. Такое деление встречается у одноклеточных организмов. Амитоз в отличие от митоза является самым экономичным способом деления, так как энергетические затраты при этом весьма незначительны. К амитозу близко клеточное деление у прокариот. Бактериальная клетка содержит только одну, чаще всего кольцевую молекулу ДНК, прикрепленную к клеточной мембране. Перед делением клетки ДНК реплицируется и образуются две идентичные молекулы ДНК, каждая из которых также прикреплена к клеточной мембране. При делении клетки клеточная мембрана врастает между этими двумя молекулами ДНК, так что в конечном итоге в каждой дочерней клетке оказывается по одной идентичной молекуле ДНК. Такой процесс получил название прямого бинарного деления.

Подготовка к делению[править | править код]

Эукариотические организмы, состоящие из клеток, имеющих ядра, начинают подготовку к делению на определенном этапе клеточного цикла, в интерфазе. Именно в период интерфазы в клетке происходит процесс биосинтеза белка, удваиваются все важнейшие структуры клетки. Вдоль исходной хромосомы из имеющихся в клетке химических соединений синтезируется её точная копия, удваивается молекула ДНК. Удвоенная хромосома состоит из двух половинок- хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК. Интерфаза в клетках растений и животных в среднем продолжается 10-20 ч. Затем наступает процесс деления клетки — митоз.

Митоз[править | править код]

Основная статья: Митоз

Митоз — (реже: кариокинез или непрямое деление) — деление ядра эукариотической клетки с сохранением числа хромосом. В отличие от мейоза, митотическое деление протекает без осложнений в клетках любой плоидности, поскольку не включает как необходимый этап, конъюгацию, хромосом в профазе.

Мейоз[править | править код]

Основная статья: Мейоз

Мейоз — это особый способ деления клеток, в результате которого происходит уменьшение числа хромосом вдвое в каждой дочерней клетке. Впервые он был описан В. Флеммингом в 1882 г. у животных и Э. Страсбургером в 1888 г. у растений. С помощью мейоза образуются гаметы. В результате редукции споры и половые клетки хромосомного набора получают в каждую гаплоидную спору и гамету по одной хромосоме из каждой пары хромосом, имеющихся в данной диплоидной клетке. В ходе дальнейшего процесса оплодотворения (слияния гамет) организм нового поколения получит опять диплоидный набор хромосом, то есть кариотип организмов данного вида в ряду поколений остается постоянным.

Деление тела клетки[править | править код]

В процессе деления тела эукариотной клетки (цитокинеза) происходит разделение цитоплазмы и органелл между новыми клетками и старыми.

См. также[править | править код]

- Цитология

Примечания[править | править код]

Источник