У ребенка 3 года выпирает грудная клетка

Здоровье ребенка – самое важное для родителей. Они беспокоятся о том, чтоб их чадо не болело, было полно жизненных сил и энергии. Но случаются ситуации, когда ребенок заболевает, и это отражается на всей семье. В таких случаях нужно вовремя обращаться к специалистам, которые смогут предоставить квалифицированную консультацию. К серьезным заболеваниям, в лечении которых требуется профессиональная помощь, относится деформация грудной клетки у ребенка. Родителям следует крайне серьезно воспринимать данный недуг и немедленно обращаться в поликлинику.

Что такое деформация грудной клетки?

Грудная клетка человека – это своеобразный щит, который поддерживает и защищает жизненно важные органы. Она также представляет собой костно-мышечный каркас, к которому крепятся ребра. Если возникла ситуация, когда у ребенка деформация грудной клетки, то это влечет за собой серьезные последствия. Деформация бывает как врожденной, так и приобретенной. Она негативно влияет на работу всех внутренних органов. Стоит напомнить, что грудная клетка призвана защищать сердце, легкие, печень, селезенку. И если происходит нарушение в одном органе, то страдает вся система жизнеобеспечения.

Врожденную деформацию грудной клетки еще называют диспластической. Важно знать о том, что такие формы встречаются намного чаще, чем приобретенные. Происходят нарушения костных структур, их образования в утробе матери, развиваются аномалии позвоночного столба. Чаще всего изменения отмечаются в передней части грудной клетки ребенка. Приобретенные деформации возникают от разнообразных заболеваний, которые могут поражать человека в любом возрасте.

Типы заболевания

Все нарушения грудной клетки, которые известны специалистам, можно объединить в две большие группы. Это такие деформации, как врожденные и приобретенные. Но внутри каждой группы существует своя классификация. Также, в зависимости от локализации, у ребенка деформация грудной клетки имеет несколько форм. Считается, что она может быть передней, боковой и задней. По степени нарушения недуг часто бывает неявно выраженным, даже практически незаметным до появления серьезных патологий, влияющих на работу сердца и легких.

Врожденные деформации подразделяются на следующие виды:

- Воронкообразная, в простонародье такой тип нарушений называют «грудью сапожника».

- Килевидная, или «куриная грудка».

- Плоская.

- Расщелина.

Приобретенные нарушения подразделяются на:

- Эмфизематозные.

- Паралитические.

- Кифосколиотические.

- Ладьевидные.

Следует заметить, что при врожденных деформациях грудной клетки чаще всего нарушения происходят на ее передней стенке. Если же это приобретенная деформация, то могут нарушаться как боковые, так и задняя поверхность. Также необходимо знать, что, если присутствует врожденная деформация грудной клетки у ребенка, лечение ее чаще всего оперативное.

Причины возникновения заболевания

Когда заболевает ребенок, родители пытаются выяснить причины недуга. В таких случаях лучше предупредить заболевание, чем потом длительно лечить. Чтобы выяснить, почему возникает у ребенка деформация грудной клетки, нужно разобраться в этиологии болезни.

Как уже известно, деформация бывает врожденной и приобретенной. Причины появления врожденной деформации:

- Генетическая предрасположенность (наследственность).

- Недоразвитие костных тканей в утробе матери.

Это одни из самых распространенных причин врожденной деформации. Также следует знать, что недоразвитие костных тканей малыша может происходить от того, что мать перенесла инфекционные заболевания в первом триместре беременности. На врожденную деформацию грудной клетки может оказывать влияние образ жизни будущей мамы, недостаточное получение эмбрионом питательных веществ, наличие у родительницы вредных привычек. К последним стоит отнести алкоголь, табакокурение и употребление наркотических веществ, а также немаловажным фактором является несвоевременное обращение за помощью к специалистам.

Причины приобретенных нарушений

Почему появляется приобретенная деформация грудной клетки у ребенка? Причины, которые ее провоцируют, перечислены ниже:

- Болезни костно-мышечной системы.

- Опухоли.

- Хондроз.

- Воспалительные и гнойные болезни мягких тканей.

- Различные травмы.

- Неудачные хирургические операции.

- Чрезмерные физические нагрузки.

- Нарушение обмена веществ.

- Ахондроплазия.

- Аномалии костных тканей.

- Синдром Дауна.

- Астма.

- Болезнь Бехтерева.

- Воспалительные болезни.

- Синдром Жена.

Все эти заболевания приводят к серьезным последствиям, и в итоге деформируют грудную клетку.

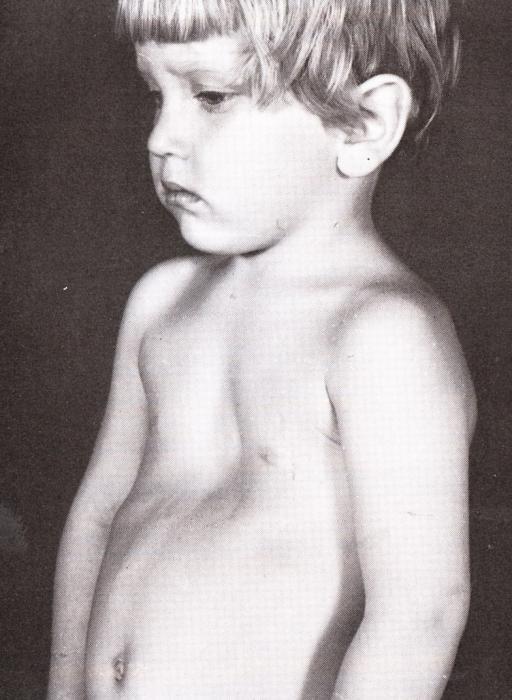

Воронкообразная деформация

Воронкообразную деформацию по-другому называют впалой грудью. Это одно из распространенных заболеваний, которое выявляется при рождении. У новорождённых врачи фиксируют около одного случая на четыреста детей. Такое нарушение в несколько раз чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Причина его состоит в том, что хрящи, соединяющие ребра, недоразвиты. Внешне нарушение представлено как углубления в верхней и нижней части грудины. Грудная клетка несколько увеличена в поперечном направлении и, соответственно, боковые стенки имеют искривление.

С ростом ребенка нарушения усугубляются, ребра начинают расти и затягивать грудину внутрь. Все это приводит к тому, что сердце и крупные артерии продолжают смещаться и сдавливаться. Если ребенок новорожденный, такая деформация практически незаметна. Она видна только при длительном наблюдении, когда происходит вдох. При визуальном осмотре изменения грудной клетки будут заметны только к трем годам жизни. С этого момента ребенок становится болезненным, его поражают частые простудные заболевания, присутствуют проблемы с давлением. Глубина воронки может достигать десяти сантиметров.

Возникновение заболевания

Если у ребенка деформация грудной клетки, и она проявилась в раннем возрасте, врачи выделяют несколько теорий ее формирования. Одна из них гласит, что ребра и хрящ развиваются быстрее грудины, и из-за этого они ее вытесняют. Другие авторы придерживаются мнения, что нарушения произошли от внутриутробного давления, которое и сместило заднюю стенку ребер. К этой теории относятся и аномалии диафрагмы с присоединением рахита. Еще одна теория гласит, что воронкообразная деформация возникла из-за патологий соединительных тканей.

Также деформация может проявляться в нескольких дефектах, как не слишком явных, так и ярко выраженных. Все зависит от воздействующих на нее факторов:

- Грудина, имеющая степень задней ангуляции.

- Реберный хрящ, имеющий степень задней ангуляции в месте прикрепления его к ребрам.

Не стоит забывать, что заболевание может отягощаться еще и различными аномалиями диафрагмы, что затрудняет лечение. Также у врачей существуют несколько методов, которые помогают определить степень тяжести заболевания. Это количественный расчет расстояния от грудины к ребрам.

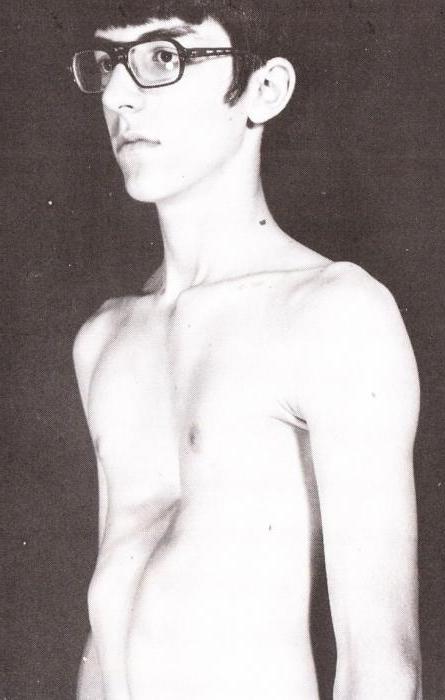

Килевидная деформация у ребенка

По степени распространенности деформаций килевидная стоит на втором месте. Возникает она при большом и стремительном разрастании реберных хрящей. Форма грудины становится похожей на птичью грудь, поскольку она выдается вперед. У многих родителей возникают вопросы, о том, что такое деформация грудной клетки у ребенка? Причины и лечение (фото пациентов представлены в данной статье) будут подробно рассмотрены.

Килевидная деформация у ребенка с возрастом становится заметнее и развивается как ярко выраженная патология. Но стоит заметить, что при таких нарушения опорно-костной системы внутренние органы не страдают. Могут наблюдаться такие симптомы, как одышка и учащенное сердцебиение. Что касается позвоночника, то он не подвергается изменениям. Чаще всего заболеванием страдают мальчики. Иногда нарушения имеют асимметричный характер, с вдавливанием с одной стороны и выпиранием с другой.

Причины недуга

Этиология такого нарушения не совсем ясна, как и в случае с воронкообразной деформацией. Считается, что причиной является избыточное разрастание остеохондральных хрящей. В свою очередь, все зависит от наследственности и генетики. Если у родственников наблюдалось такое заболевание, то не исключено, что оно передалось и ребенку. Важно помнить: если у ребенка деформация грудной клетки, как исправить эту проблему, подскажут только опытные специалисты.

Еще бытует мнение, что деформация обусловлена сколиозом и врожденным пороком сердца, а также аномалиями соединительной ткани. Чаще всего медики подразделяют такое заболевание на три типа:

- Грудина и ребра имеют симметрию, а мечевидный отросток смещается вниз.

- Грудина смещается вниз и вперед, наблюдается выпячивание. Ребра в таком случае искривляются.

- Реберные хрящи выгибаются вперед, но нарушений грудины не наблюдается.

Симптомы заболевания проявляются уже в подростковом возрасте, но они незначительно выражены. Иногда признаки ярко проявляются при тяжелых физических нагрузках. Также заболевание способствует развитию астмы.

У ребенка деформация грудной клетки: как лечить?

Методы лечения разнообразны – все зависит от степени и вида деформации, а также от того, есть ли нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системе. Если нарушения незначительны, то можно выбрать консервативное лечение. Родители, которые беспокоятся о здоровье своих детей, часто задают вопросы специалисту: «Если у ребенка деформация грудной клетки, что делать?» В таких случаях важно прислушиваться к мнению врачей и не принимать поспешных решений. Ведь организм ребенка еще только развивается, и при неправильном лечении клиническая картина усугубится. В определенных случаях врачи рекомендуют хирургическое вмешательство. Здесь особую роль играет диагностика заболевания.

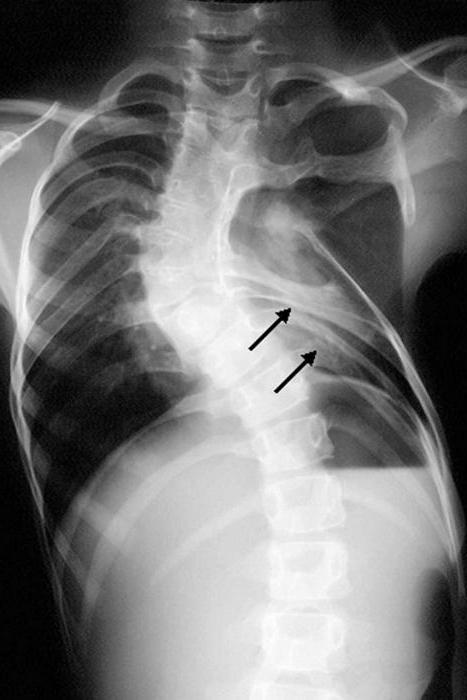

Диагностика

На сегодняшний день имеется большой запас методов исследования нарушений опорно-двигательной системы. Один из самых распространенных – это рентгенография. Он дает полную картину нарушений и при правильном описании снимков может способствовать эффективности лечения. При помощи рентгенографии можно получить данные о степени и форме деформации грудной клетки.

Еще один инструментальный метод – это КТ грудины. Он позволяет определять степень нарушений, которые влияют на сердце и легкие, а также градус смещения внутренних органов. Наравне с КТ, используется еще один аппаратный метод – МРТ. Он дает полную и подробную информацию о костных, соединительных тканях их состоянии и степени развития заболевания. Есть также дополнительные методы, которые смогут описать клиническую картину. К ним относятся ЭКГ, эхокардиография и спирография. Они дают возможность определить состояние внутренних органов.

Деформация грудной клетки у детей: лечение в домашних условиях

Если заболевание не требует хирургического вмешательства, тогда прекрасно подойдут консервативные методы лечения. Так, родители в домашних условиях могут самостоятельно помочь своему ребенку. К такому лечению относятся следующие действия:

- физиотерапия – умеренные физические нагрузки и развитие костной ткани помогут, когда происходит незначительная деформация грудной клетки у ребенка;

- лечение массажем у специалиста;

- лечебная физкультура, которую прописывает врач;

- плаванье – прекрасное средство для развития опорно-двигательной системы и поднятия настроения.

Если соблюдать и выполнять все рекомендации врачей, то и в домашних условиях родители смогут развить своего ребенка, дать ему шанс быть здоровым и приостановить заболевание.

Источник

Деформация грудной клетки у детей бывает врожденной и приобретенной. Дефект заметен внешне и часто вызывает сильный эстетический дискомфорт у школьников и малышей дошкольного возраста. Кроме того, деформация негативно влияет на физическое здоровье ребенка.

Особенности патологии

Деформация грудной клетки у ребенка – это изменение естественной формы и расположения ребер или грудины, при котором наблюдается сокращение расстояния между ними и с позвоночником. Также у больного нарушается естественное положение легких, сердца и других внутренних органов. Такой дефект чаще встречается у мальчиков. Состояние различной степени тяжести наблюдается у 12–15% населения планеты.

Деформация грудной клетки у ребенка – это изменение естественной формы и расположения ребер или грудины

Деформация грудной клетки у ребенка способствует развитию следующих состояний:

- Маленький объем легких. С младенчества у больного присутствует отдышка даже после незначительных физических нагрузок. Малыш часто страдает от респираторных заболеваний. Также у ребенка снижена физическая выносливость.

- Проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Патология проявляется частыми спазмами и болезненными ощущениями в груди, головокружениями, головными болями, судорогами и онемением рук и ног.

- Замкнутость. Ребенку тяжело дается общение в коллективе.

Из-за проблем с сердцем и дыхательной системой у ребенка часто наблюдается снижение мозговой активности, которое проявляется трудностями с концентрацией, проблемами с памятью и последовательным логическим мышлением.

Причины аномалии

При врожденных аномалиях причины их появления лежат в остановке роста реберных хрящей во время внутриутробного развития малыша. При этом возникает избыточный наклон ребер, вследствие которого грудные мышцы изменяют положение и происходит укорачивание диафрагмы.

Все эти нарушения обычно наследственные. Риск рождения ребенка с патологией в семьях, где данная аномалия присутствует у кого-либо из родственников, составляет 20–65%. При этом опасность развития патологии повышается у тех малышей, чьи матери во время беременности курят, употребляют алкоголь, несбалансированно питаются и редко бывают на свежем воздухе.

Приобретенную деформацию грудной клетки у ребенка вызывают патологические процессы в костно-мышечной системе, которые наблюдались у больного в раннем детстве. К таким опасным состояниям относятся:

- рахит;

- туберкулез;

- искривление позвоночника;

- аутоиммунные заболевание костных тканей и хрящей;

- опухолевые образования в медиастинальном пространстве;

- остеома;

- хондрома;

- экзостоз;

- реберный остеомиелит.

В частных случаях причиной аномалии становятся заболевания гнойно-воспалительного характера:

- флегмона;

- хроническая эмпиема;

- легочная эмфизема;

- химический ожог грудной клетки.

Деформационные процессы также могут являться осложнениями хирургических вмешательств в область грудной клетки. Риск их образования присутствует после проведения стернотомии и торакопластики.

Классификация патологии

Классификация деформации грудной клетки у ребенка производится сразу по нескольким параметрам. По соразмерности повреждений грудной клетки деформация разделяется на такие виды:

- симметричная;

- асимметричная.

Асимметричная патология может быть левосторонней и правосторонней.

По характеру проявления аномалии разделяют на:

- воронкообразные;

- килевидные.

Крайне редко, менее 2% от всех случаев проявления дефекта, у ребенка присутствует синдром Поланда. Такая патология характеризуется отсутствием грудной мышцы, нескольких ребер или расположением грудины полубоком.

Воронкообразная деформация составляет 90% случаев проявления врожденной патологии. Ее основной признак – заметная впадина в грудине. Ее размеры и глубина напрямую влияют на смещение сердечной мышцы:

- При первой стадии глубина ямки не превышает 2 см. Сердце при этом не смещено и находится в естественном положении, однако объем диафрагмы уменьшен.

- Вторая стадия – впадина глубиной 2–4 см. При этом наблюдается смещение сердца на расстояние не более 3 см.

- Третья стадия характеризуется ямкой более 4 см глубиной. Смещение сердца происходит более чем на 3 см от его естественного положения.

Килевидная деформация, или голубиная грудь, характеризуется соединением ребер под прямым углом в области грудины, что создает визуальный эффект киля. В 75% случаев дефект наблюдается у мальчиков. При этом различают такие стадии патологии:

- первая степень сопровождается выпячиванием грудины не более чем на 2 см над остальными, не деформированными, участками грудной клетки;

- вторая степень наблюдается при выпячивании на уровень до 4 см;

- третья степень – при выпирании деформированных костей на 4–6 см.

Классификация приобретенных деформаций основывается на их первопричине.

Симптомы

Визуальные признаки аномалии становятся более заметны по мере роста малыша. При воронкообразном типе патологии у младенцев впадина малозаметна. Но ярким признаком патологии становится «парадокс вдоха». Это состояние проявляется как западение грудины и ребер во время вдоха, плача или крика малыша. При отсутствии аномалий развития во время этих процессов должно наблюдаться расширение грудной клетки вследствие наполнения легких воздухом.

По мере взросления у детей с воронкообразной деформацией появляются симптомы патологии:

- становится более заметной и глубокой имеющаяся ямка;

- ребенок часто страдает простудными заболеваниями, хроническим бронхитом, трахеитом и рецидивирующей пневмонией;

- при незначительных физических нагрузках наблюдается одышка;

- быстрая утомляемость;

- искривление позвоночника;

- бледность кожи;

- маленький вес;

- кифоз;

- уплощение грудной клетки;

- ускоренное сердцебиение даже в состоянии покоя;

- боли в груди;

- при глубоком вдохе отчетливо заметен «парадокс вдоха».

При развитии килевидной деформации не происходит сильного сдавливания внутренних органов. Благодаря этому опасных функциональных нарушений у ребенка нет. Однако по мере взросления у пациента могут наблюдаться:

- одышка;

- быстрая утомляемость;

- неравномерный сердечный ритм.

Эти симптомы возникают лишь при изменении формы или местоположения сердца. Основным признаком такой деформации грудной клетки у ребенка является визуальный дефект – выпячивание отдельного участка грудины.

При синдроме Поланда или расщелине грудины основными симптомами являются визуальные физические дефекты в виде асинхронности движения частей грудной клетки при дыхании или отсутствие костных и мышечных тканей, а также появление глубоких впадин в грудине.

Диагностика

Первичная диагностика патологии производится при визуальном осмотре пациента и пальпации отдельных участков грудной клетки. Обязательными диагностическими мероприятиями являются:

- рентгенография;

- электрокардиограмма;

- эхокардиография (ЭхоКГ);

- компьютерная томография;

- спирометрия.

В дополнение к этим методам обследований может назначаться магнитно-резонансная томография (МРТ) грудной клетки. Для обеспечения правильного лечения пациента в процессе диагностики обязательно проводится консультация больного с пульмонологом и кардиологом.

Лечение

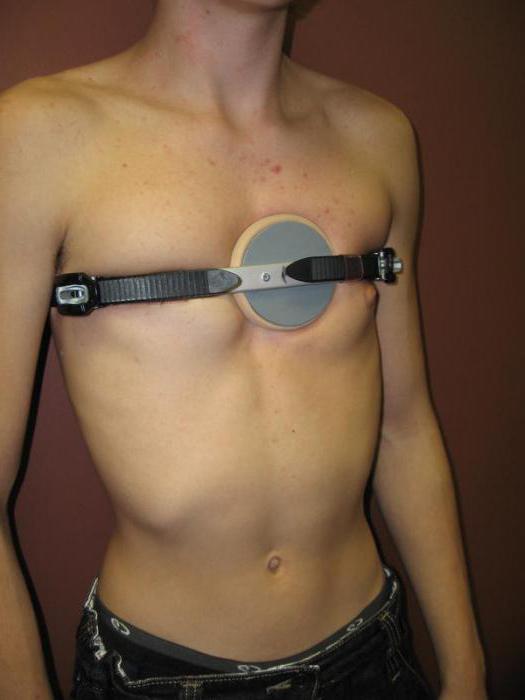

Подбор методов лечения аномалии зависит от типа деформации и степени ее тяжести. При первой степени воронкообразной патологии применяют:

- занятия плаванием;

- лечебный коррекционный массаж;

- ношение специализированных компрессионных систем;

- лечебную физкультуру.

На второй и третьей стадии воронкообразной грудной клетки проводится хирургическая коррекция. Наиболее благоприятный возраст для проведения подобной операции – пубертатный период, 12–15 лет. В ходе оперативного вмешательства передний отдел грудной клетки устанавливается в естественное положение с помощью специальных трансплантатов или фиксаторов из медицинских сплавов.

Лечение деформации грудной клетки хирургическим путем

Лечение патологии килевидного типа преимущественно проводится консервативными методами:

- использование ортезов;

- лечебная физкультура и массаж;

- плаванье.

К хирургии рекомендуется прибегать только при значительном косметическом дефекте. Операция проводится у ребенка в возрасте старше пяти лет. В ходе процедуры выполняется резекция части ребер, их сшивание с надхрящницей или передвижение мечевидного отростка.

В 96% врожденные деформации успешно лечатся. Рецидивы патологии возможны при неправильной фиксации грудины после операции.

Читайте далее: симптомы рахита у детей

Источник