Статистика о развитии ребенка

Новые исследования показали, что дети в возрасте от самого рождения и до шести лет тратят на компьютер, телевизор и видео игры столько же времени, сколько и на игры на улице.

У одного из четырех детей, в возрасте до двух лет в спальне есть телевизор. Интересно то, что у детей из «неблагополучных» и «несостоятельных» семей телевизор в спальне отсутствует, и они читают! А родители продолжают свято верить в то, что телевизор и компьютер воспитывают их детей.

В Вашингтоне, округе Колумбия, проведено исследование, согласно которому даже очень маленькие дети в Америке растут погруженные в средства массовой информации. Они смотрят телевизионные каналы, просто видео, играют на компьютерах в видео игры. Исследование проводил фонд Генри Дж. Кайзера. Дети до шести лет тратят в среднем два часа на просмотр телевизора, или на компьютерные игры. Примерно столько же времени они проводят вне игр, вне мультфильмов, на улице. И всего лишь сорок минут (сорок девять, если точно) тратится на чтение книг с родителями, или без.

Новые интерактивные цифровые медиа стали неотъемлемой частью жизни детей. Почти половина детей до шести лет (48 процентов) использует компьютер: 31 процент детей используют компьютер от рождения до трех лет, и 70 процентов детей используют компьютер от четырех до шести лет. Почти треть (30 процентов) из всех детей до шести лет играют в видео игры: 14 процентов до трех лет, и 50 процентов от четырех до шести лет.

Даже маленькие дети подвергаются воздействию средств массовой информации. 43 процента детей до двух лет смотрят каждый день телевизор, и 26 процентов из них могут делать это у себя в детской. При этом Американская академия педиатрии призывает родителей не показывать телевизионные передачи, в том числе и мультфильмы, детям младше двух лет. Чем наши дети, не американские, хуже?

Но, не смотря на все старания образумить родителей, каждый день две третидетей, а это около семидесяти процентов, до двух лет смотрят телевизор на протяжении двух часов и пяти минут.

Заметьте, речь идет о детях до двух лет. Это не подростки, а дети в пеленках. Ведущий автор исследования Кайзер утверждает, что сейчас существует много средств массовой информации ориентированной на малышей. И очень важно знать, какое на самом деле эта информация имеет влияние на ребенка, и на его развитие.

Итак, мы предоставим вам информацию впервые в мире представленную публично. Информацию по национальному исследованию Кайзер, в котором принимали участие дети от шести месяцев до шести лет. Это удивительные данный. «Детей уже до школы начинают использовать средства массовой информации. Это гораздо раньше, чем мы думали. Если ранее средства массовой информации влияли на детей через печатные издания, то это поколение будет подвержено влиянию именно через электронные носители. И данная тенденция только увеличится.» — говорит автор исследования Эллен Уортелл, декан колледжа связи в Университете Техаса (University of Texas).

Медиа прямо в спальне.

Утрети отовсех детей, а это 36 процентов, есть телевизор в спальне. Более, чем каждый четвертый ребенок (27 процентов) имеет доступ к видеомагнитофону или DVD. У одного из десяти есть видео игры (7 процентов) и компьютер. У 30-ти процентов детей до трех лет телевизор стоит в детской, как и у и 46-ти процентов детей от четырех до шести лет.

Соавтор исследования Элизабет Вандуотер, профессор в Университете штата Техас в Остине, утверждает, что когда телевизор и другие средства массовой информации находятся в детской комнате, родителям сложнее контролировать что именно делает ребенок, и что он смотрит. СМИ пробирается в детские, и воздействует на развитие ребенка, и это очень важная область для дальнейших исследований. А родители могут только предполагать и догадываться в наше время, как и на что именно в развитии психики ребенка влияют доступные в спальне и детской СМИ.

Компьютеры.

Каждый деньодин из четырех детей(27 процентов) от четырех до шести лет использует компьютер. В их число входят и те, кто проводит немного более часа (1 час и 4 минуты) за клавиатурой. Более трети (39 процентов) детей от четырех до шести лет используют компьютер несколько раз в неделю или чаще – 37 процентов из них могут включить компьютер сами, а 40 сами умеют загружать CD-ROM.

Домашний телевизор.

Многие дети растут в домах, где телевизор постоянно включен. 65 процентов детей растут в домах, где телевизор включен хотя бы на протяжении половины дня, даже если его никто не смотрит. 35 процентов живут в домах, где телевизор включен постоянно, или большую часть времени.

Влияние телевидения на чтение.

Согласно результатам исследования, дети у которых телевизор находится в спальне или детской, или дети, что живут с постоянно включенным телевизором, тратят намного больше времени просто «наблюдая», они пассивны. Более того, такие дети читают намного меньше, нежели другие дети, а также проводят меньше времени, играя на улице.

Те дети, у которых телевизор в детской, тратят в день в среднем на двадцать две минуты больше, чем другие дети, на просмотр телепередач, видео.

Те, кто живет в семьях с постоянно включенным телевизором, смотрят его много дольше, на тридцать четыре минуты больше чем другие дети. Они также меньше читают (на 9 процентов меньше, чем другие дети), и тратят меньше времени на чтение книг, когда все же читают (на шесть минут меньше в день).

Читают всего лишь 34 процента ото всех детей, живущих в домах с постоянно включенным телевизором, в возрасте с четырех до шести лет. В сравнение – в других домах читают 56 процентов детей этого же возраста.

Эти результаты дают яркое представление о влиянии телевидения на чтение детей. И здесь есть, что исследовать в будущем. Но ваши дети растут уже сейчас.

Мнение родителей о воспитательном значении средств массовой информации.

Родители маленьких детей положительно реагируют на телевидение и компьютеры, а также их значение для развития ребенка. 43 процента родителей утверждают, что телевидение помогает в обучении детей, против других 27 процентов. Также 72 процента от родителей утверждают, что компьютеры также помогают в обучении детей.

58 процентов родителей считают, что образовательные телепередачи очень важны для развития детей. Также 49 процентов родителей считают, что для интеллектуального развития детей важна видеоинформация.

78 процентов родителей утверждают, что видели, как их дети подражали положительным чертам героев телепередач, при этом, 36 процентов родителей заметили, что дети также подражают и отрицательному поведению героев – ударить ногой, рукой, обозвать и так далее.

56 процентов родителей мальчиков возраста от четырех до шести лет утверждают, что их дети наследуют агрессивное поведение с телевизора. То же самое говорят 35 процентов родителей девочек того же возраста.

Правила просмотра телевидения.

Большинство родителей (90 процентов) утверждают, что они сами выбирают и контролируют, что именно смотрят их дети. При этом 69 процентов родителей контролируют время просмотра. Исследования показали, что подобные правила в семье могут иметь, положительный эффект. В будущем дети, живущие в домах с правилами, тратят на просмотр телевизора (видео, игр) на полчаса меньше.

Элизабет Вандуотер утверждает, что когда дело доходит до воздействия медиа на развитие детей, то качество здесь так же важно как и количество. В этом случае родители просто обязаны взять контроль в свои руки.

Видео игры.

Половина всех детей от четырех до шести лет играет в видео игры. Каждый четвертый, а это 25 процентов, играет в игры несколько раз в неделю, или даже больше. Уже в этом возрасте проявляются различия в увлечениях между мальчиками и девочками. 56 процентов мальчиков играют в видео игры, в то время как среди девочек всего лишь 36 процентов. В обычный день в видео игры играют 24 процента мальчиков, против 8 процентов девочек.

Чтение.

Не смотря на множество средств массовой информации, чтение по-прежнему остается в жизни детей. Каждый день восемь из десяти детей до шести лет, а это 79 процентов, проводят 40-49 минут за чтением. В то время как визуальные медиа забирают у детей каждый день 2 часа и 22 минуты в среднем.

Эти данные основаны на результатах исследования по телефону методом опроса 1065 родителей детей возраста от шести месяцев и до шести лет. Дата сбора данных – одиннадцатое апреля 2003-го года. Исследование разработано и проанализировано Фондом семьи Кайзер (Kaiser Family Foundation) и Children’s Digital Media Centers, а также с Princeton Survey Research Associates (PSRA). Статистическая погрешность данных плюс-минус 3 процента.

Это было в 2003-ем году в США. Можете себе только представить, какие данные показало бы такое исследование теперь.

Источник

Ко Всемирному дню ребенка 20 ноября исследовательский отдел фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Если быть точным» выпустил исследование о качестве жизни детей в России.

Авторы проанализировали уровень детского благополучия в регионах, основываясь на нескольких показателях: состояние здоровья детей, безопасность социальной среды, в которой находится ребенок, возможность воспитываться в кровной семье, материальное благополучие и доступ к системе образования. «Такие дела» публикуют основные тезисы исследования.

Фото: Marina Abrosimova / Unsplash.com

Фото: Marina Abrosimova / Unsplash.com

Детское благополучие

Забота о детях — важная часть государственной политики во многих странах, которая в том числе показывает уровень развития общества. Для того, чтобы оценить качество жизни детей, измеряют уровень детского благополучия.

Сейчас в это понятие в развитых странах и международных организациях включают не только базовые проблемы — уровень детской смертности, состояние здоровья, но и возможности для всестороннего развития и самореализации несовершеннолетних в стране.

Автор исследования, аналитик отдела исследований фонда «Нужна помощь» Карина Пипия, подчеркнула, что не существует единственного верного представления о том, по каким именно показателям нужно измерять уровень детского благополучия, и их список варьируется от стране к стране. Вместе с тем выработалось понимание того, что детское благополучие не может быть ограничено лишь одной сферой жизни ребенка, подчеркнула аналитик. Это всегда совокупность факторов, влияющих на развитие ребенка.

«При построении рейтинга регионов мы старались максимально полно охватить наиболее важные сферы жизнедеятельности ребенка (состояние здоровья, безопасность социальной среды, возможность воспитываться в кровной семье, материальное благополучие и доступ к системе образования). На их основе мы сформировали совокупный показатель для более целостного понимания детского благополучия в регионах. Это не исключает других возможных исследовательских подходов к измерению этого феномена и дополняет уже существующие», — отметила Пипия.

По мнению авторов исследования, для достижения детского благополучия в стране необходимы совместные усилия государственных институтов и некоммерческих организаций. Они должны отталкиваться от статистических данных о положении детей в стране, но в России было недостаточно таких сведений. В ответ на этот недостаток исследователи предложили свой рейтинг, который может быть полезен как некоммерческим организациям, так и государственным учреждениям.

Что еще учитывают при оценке детского благополучия?

Про нехватку сведений, которые позволяют понимать благополучие российских детей, также сказала руководитель программы «Семья и дети» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира Гарифулина. В 2019 году группа экспертов, созданная по инициативе фонда, начала работу над созданием прототипа индекса детского благополучия в России. Пока проект находится в разработке: сформированы критерии и создан прототип анкеты для опроса детей.

«Мы хотим, чтобы благодаря индексу детского благополучия появилось понимание о положении детей в стране. Тот доклад о положении детей в стране, который мы можем найти в открытых источниках, — это брошюра на 350 страниц, но за внушительным объемом данных в таком докладе не видно ребенка. Это отчет о том, где, что и сколько построили/отремонтировали/запустили, сколько участников было, сколько денег потрачено. А наша задача — увидеть благополучие детей в динамике. Это позволит проводить системный анализ этих аспектов и понимать, каким из них уделять внимание при поддержке детей и семей. Индекс может применяться и как система координат, и как способ привлечь внимание политиков и всего общества к проблемам детей», — рассказала «Таким делам» Гарифулина.

В индекс включили шесть блоков показателей, по которым оцениваются важные аспекты жизни детей: здоровье, безопасность, образование, доступность и качество досуга, материальное благополучие семьи, отношения в семье и в окружении ребенка, а также самореализация детей и их участие в принятии решений.

Эльвира Гарифулина отметила, что важно не только изучать мнение самих детей о своем благополучии, но и привлечь их к обсуждению того, какие показатели надо учитывать для оценки качества их жизни. Фонду Тимченко важно учитывать не только мнение специалистов и родителей, поэтому эксперты проводили социологические опросы, совместные конференции и обсуждения с несовершеннолетними участниками.

«Интересный пример был в Ирландии, где показатели детского благополучия выделяли вместе с детьми. Оказалось, что дети часто выделяют то, что взрослые считают неважным. Такими показателями стали возможность общаться с домашним животным и спальное место ребенка, в котором он может создать уют. Когда мы говорим про детское благополучие, нам важно мнение детей. Кто-то может подумать, что они скажут, что не хотят ходить в школу, а хотят есть конфеты. Ни одного такого ответа не было за два года работы над проектом», — подчеркнула Гарифулина.

Общие данные по России

По информации «Если быть точным», в России на 1 января 2019 года проживало 30,2 миллиона человек младше 18 лет. Из них свыше пяти миллионов – это дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке. К такой категории относятся многодетные, малоимущие, молодые, неполные семьи. Также на социальную поддержку могут рассчитывать дети несовершеннолетних родителей, дети, у которых один или оба родителя нетрудоспособны, пожилые или имеют инвалидность.

В 2018 году 17,3% детей жили в семьях, у которых средний доход на человека был ниже прожиточного минимума. Помимо этого, 1,8% детей в 2019 году были сиротами или остались без попечения родителей. В 2019 году у 2,2% детей в стране была установлена инвалидность. Согласно данным исследования, каждый третий ребенок в России рождается с заболеванием или заболевает сразу после рождения.

Фото: tochno.st

Фото: tochno.st

Исследователи составили рейтинг регионов по уровню детского благополучия. Каждому субъекту был присвоен статус от А до Е, где А — это низкая выраженность проблемы, Е — высокая. Так, самое высокое качество жизни у детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Москвы и Московской области, а также Белгородской области.

Авторы исследования объяснили лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга тем, что в этих городах родителей гораздо реже лишают или ограничивают в родительских правах, в них дети реже становятся жертвами преступлений, а также там ниже уровень детской инвалидности по сравнению с другими субъектами.

Антилидерство в этом рейтинге у Чечни, Алтая, Курганской области, Еврейской автономной области и у Тывы. По данным «Если быть точным», в Чечне самый высокий уровень детской инвалидности, самая маленькая доля детей, посещающих дополнительные образовательные занятия, и самая высокая доля малоимущих домохозяйств с детьми в стране.

Здоровье

Ежегодно в России рождается почти полмиллиона детей с различными заболеваниями. В 2019 году доля новорожденных с каким-либо диагнозом составила 31% от всех родившихся детей, в некоторых субъектах она превышала половину. Регионы, где доля заболевших новорожденных была наиболее низкой и не превышала пятой части от всех родившихся, — Чеченская республика и Мурманская область.

Численность детей, у которых диагностировали какое-либо заболевание в течение первого года жизни, еще выше — в 2019 году их было больше 3,5 миллиона. По данным исследователей, самыми распространенными заболеваниями были болезни органов дыхания, нервной системы, а также последствия состояний, возникающих в перинатальном периоде.

Авторы исследования отдельно подчеркнули, что важнейший индикатор состояния здоровья детей — это уровень детской инвалидности в стране. В 2019 году в России проживало 670 тысяч детей с инвалидностью.

«Оформление инвалидности может быть отчасти административно управляемым (в силу ресурсных ограничений) и отчасти коррупциогенным процессом. Отдельные регионы отличаются высоким уровнем инвалидизации детей и взрослых в том числе и потому, что статус инвалида дает доступ к социальным выплатам из федерального бюджета», — отметила старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

Так, аномально высокий уровень детской инвалидности в Чеченской Республике. По данным ЕБТ на 2020 год, там инвалидность установлена у более чем 65 тысяч детей — 12% от общей доли детского населения.

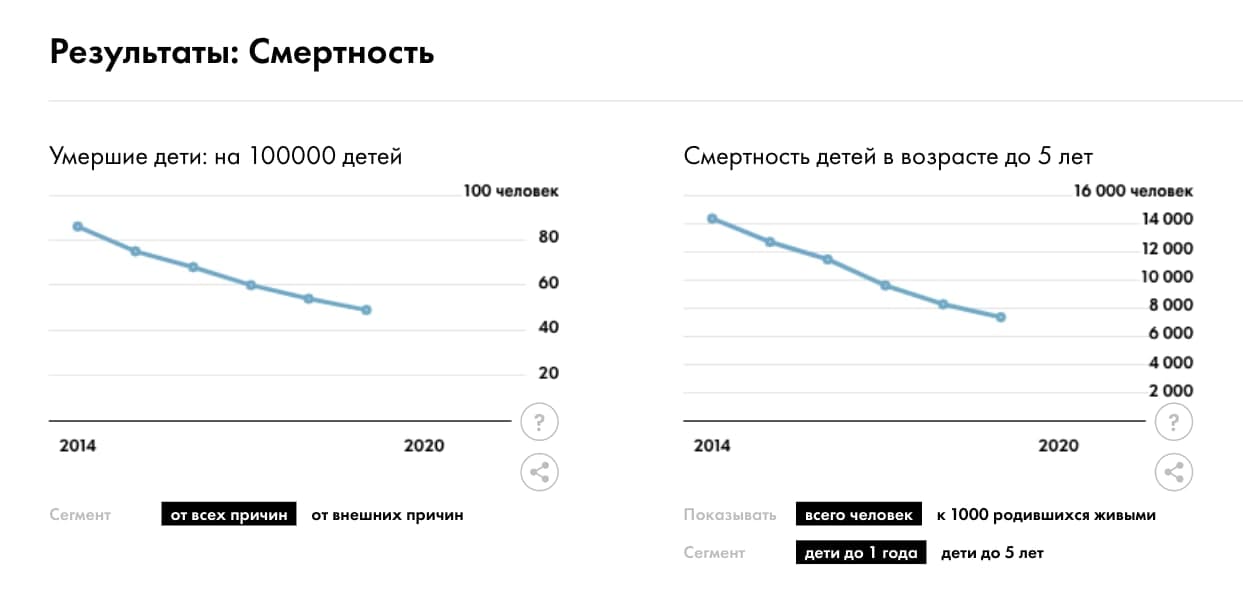

Детская смертность

Авторы исследования подчеркнули, что уровень младенческой (до одного года) и детской (до пяти лет) смертности — важный показатель для оценки благополучия детей в стране. В 2019 году в России на тысячу детей, родившихся живыми, приходилось 4,9 умерших ребенка. Этот показатель значительно снизился с 2014 года — тогда он достигал 7,4.

В рейтинге государств по младенческой смертности Россия занимает 51-е место. Исследователи отметили, что страна по этому показателю незначительно отстает от наиболее развитых государств мира. Однако они подчеркнули, что эксперты часто указывают на возможное занижение показателя младенческой смертности в России. Так, ранние неонатальные потери — детей, умерших в возрасте до шести дней, — могут указать в статистике как «мертворожденных» или «выкидыши».

Фото: tochno.st

Фото: tochno.st

Уровень смертности среди детей в возрасте до 17 лет соотносится с уровнем младенческой смертности, отметили исследователи. По их данным, он тоже снижается, и тут эксперты согласны с положительной динамикой.

«Влиять на этот показатель сложно — в РФ все же трудно скрыть случай смерти гражданина. Так как основные причины детской смертности предотвратимы, то и улучшение работы педиатрической службы, социальной помощи, вакцинации, повышение доступности приводит к улучшению показателей», — отмечает заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора Олег Швабский.

Безопасность

Исследователи проанализировали уровень детской безопасности по двум показателям. С одной стороны, учитывали то, сколько в регионе совершается преступлений в отношении детей. С другой стороны, изучили, сколько несовершеннолетних привлекались к административной или уголовной ответственности. Всего в 2019 году в России 107 571 ребенок был признан потерпевшим, а 37 953 несовершеннолетних совершили преступления.

По результатам исследователей, эти показатели соотносятся между собой: по каждому из них антилидерство и лидерство возглавили одни и те же субъекты. Так, среди их числа — Челябинская и Свердловская области, которые неблагополучны как по уровню детской преступности — в каждой из них за год преступления совершили больше 1,5 тысячи несовершеннолетних, — так и по числу детей, признанных потерпевшими: свыше трех тысяч человек.

Благополучными в этом отношении субъектами стали Ингушетия, Чукотский и Ненецкий автономный округа, а также Чеченская республика. Там низкий уровень детской преступности, а также за год в каждом из этих регионов менее 100 детей были признаны потерпевшими.

По информации свердловского управления МВД, в регионе начался рост детской преступности с 2013 года. В полиции это связывают с увеличением количества детей 14-17 лет и с относительно небольшой тяжестью наказаний для подростков, предусмотренной законодательством. В то же время в МВД отметили, что по общественной опасности преступность несовершеннолетних практически не уступает преступности взрослых.

Специалист по работе с детьми в Екатеринбурге Любовь Владыкина считает, что высокий уровень детской преступности в Свердловской области обусловлен теми же проблемами, которые есть в других российских субъектах: нарастание напряжения в обществе, снижение уровня толерантности и общего уровня принятия среди людей.

«На сегодняшний день то, что я вижу у детей, — это не очень здорово. Повышенный уровень тревожности среди детей и взрослых вокруг них. Это приводит к высокому уровню напряжения среди детей, который сейчас усугубляется пандемией и дистанционным обучением. Отсюда и ухудшения поведенческих проявлений. Подростки — это отражение взрослых, все, что происходит у взрослых, в разы сильнее проявляется у них», — считает психолог.

В екатеринбургском фонде «Аистенок» согласны с тем, что поведение родителей ощутимо влияет на развитие несовершеннолетних. В организации считают, что главная причина детской преступности в регионе — семейное неблагополучие: потеря работы, длительная безработица, алкоголизм, жестокое обращение по отношению к детям, ссоры. По данным фонда, ситуация ухудшилась во время пандемии: беременные и женщины с маленькими детьми стали чаще подвергаться насилию со стороны мужа или сожителя. Зачастую органы МВД называют такие случаи «семейными проблемами» и бездействуют, добавили в организации.

«Каждый из приведенных факторов семейного неблагополучия в отдельности способен нанести и наносит значительный удар формированию личности несовершеннолетнего. Дети начинают воровать, и если не последовало наказания (родители не заметили или не придали значение, не попались органам правопорядка), то руки у них развязываются, масштаб преступления становится крупнее. Начнется с мелкого воровства, закончится разбоем либо убийством (из практического опыта и заседаний комиссий по делам несовершеннолетних)», — рассказали в фонде «Аистенок».

Материальное благополучие

В 2018 году в России 17% семей с детьми были малоимущими. Если добавить к ним неполные семьи с одним работающим родителем, то этот показатель возрастет до 19%. А если добавить еще и семьи с одним неработающим родителем, то эта доля увеличится до 57%.

Исследователи отметили, что этот показатель очень сильно отличался в разных субъектах. Так, самая высокая доля малоимущих семей зарегистрирована в Чечне (47,1%), и она в 59 раз превышает эту долю в Санкт-Петербурге (0,8%). Также этот показатель высок на Алтае: там на долю малоимущих семей приходится 45,5%. Еще в 12 российских регионах у трети от всех семей средний доход на человека не превышает прожиточный минимум.

Тяжелое материальное положение семьи наряду с зависимостями родителей и уклонением от исполнения своих обязанностей становится причиной для попадания ребенка в интернаты. В 2019 году родителей 46 157 детей лишили родительских прав или ограничили в них. Помимо этого, в стране было выявлено 47 640 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 44 429 несовершеннолетних были зарегистрированы в банке данных.

Исследователи отметили, что все эти показатели демонстрируют неблагополучие в семейном окружении и в том числе способствуют росту социального сиротства. Но с 2014 по 2019 годы по всем трем параметрам наблюдается положительная динамика, и ежегодно численность детей с опытом социального сиротства снижается.

Образование

В России охват детей общим образованием достигает практически 100%. Исследователи отметили, что в связи с этим проблема доступа к нему кажется решенной, но есть еще один важный индикатор благополучия детей — дополнительное образование. Специалист по работе с детьми Любовь Владыкина согласна с тем, что детское благополучие зависит от доступа не только к общему, но и к дополнительному образованию.

«Возможность развития, самовыражения в виде различных секций, творческих студий. Здесь речь идет о детях школьного возраста. Чтобы у них была возможность творческого самораскрытия для формирования впоследствии профессиональной мотивации. Если ребенок не знает, что он может и что ему нравится, то он дальше двигаться не может», — считает психолог.

Исследователи подчеркнули, что возможность обеспечить детей развивающими занятиями требует существенных материальных и психологических ресурсов со стороны родителей, а также инфраструктурных — со стороны учреждений региона.

Аналитики пришли к выводу, что абсолютным лидером по доле детей, посещающих дополнительные занятия, стал Санкт-Петербург. Там свыше 80% детей занимались в развивающих секциях. На втором месте — Пензенская область (77%) и Москва (75%).

Наибольшие барьеры для включения детей в систему дополнительного образования сложились на Северном Кавказе: в Чечне им охвачены лишь 17% детей, в Дагестане — 18%, в Кабардино-Балкарии — 20%. В двух субъектах исследователи зафиксировали ежегодное ухудшение ситуации: в Дагестане доля таких детей с 2015-го сократилась на 10%, в Ненецком автономном округе — в два раза.

Источник