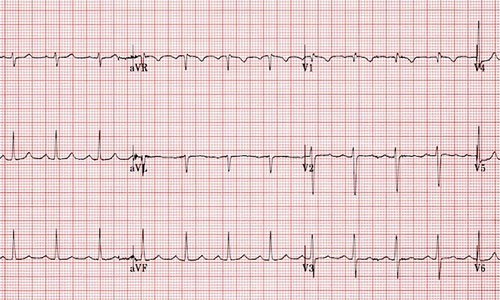

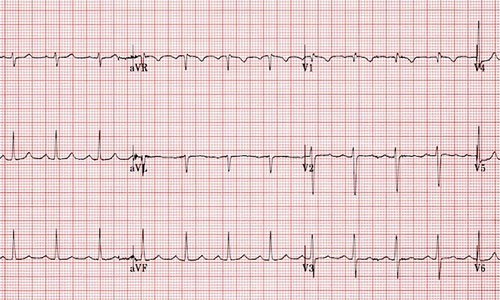

Снижен вольтаж экг ребенка 1 год

Низкий вольтаж на ЭКГ означает снижение амплитуды зубцов, что может отмечаться в различных отведениях (стандартных, грудных, от конечностей). Такое патологическое изменение на электрокардиограмме характерно для дистрофии миокарда, являющейся проявлением многих заболеваний.

Низкий вольтаж при ЭКГ является признаком дистрофии миокарда

Значение параметров QRS может варьировать в широких пределах. При этом они, как правило, имеют большие значения в грудных отведениях, чем в стандартных. Нормой считается значение амплитуды зубцов QRS более 0,5 см (в отведении от конечностей или стандартном), а также значения 0,8 см в грудных отведениях. Если регистрируются меньшие значения, то говорят о снижении параметров комплекса на ЭКГ.

Не забудьте, что до настоящего времени не определены четкие нормальные значения амплитуды зубцов в зависимости от толщины грудной клетки, а также типа телосложения. Так как эти параметры влияют на электрокардиографический вольтаж. Также важно учитывать возрастную норму.

Виды снижения вольтажа

Выделяют два вида: периферическое и общее снижение. Если на ЭКГ отмечается снижение зубцов только в отведениях от конечностей, то говорят о периферическом изменении, если снижена амплитуда и в грудных отведениях – значит это общий низкий вольтаж.

Снижение вольтажа при ЭКГ может иметь множество причин

Причины низкого периферического вольтажа:

- сердечная недостаточность (застойная);

- эмфизема легких;

- ожирение;

- микседема.

Общий вольтаж может быть снижен в результате перикардиальных и кардиальных причин. К перикардиальным причинам относятся:

- перикардиальный выпот;

- перикардит;

- спайки перикарда.

Кардиальные причины:

- поражения миокарда ишемического, токсического, инфекционного или воспалительного характера;

- амилоидоз;

- склеродермия;

- мукополисахаридоз.

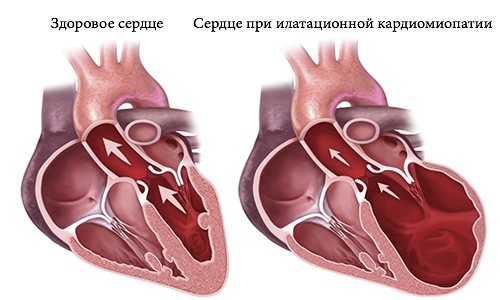

Дилатационная кардиомиопатия приводит к хронической сердечной недостаточности

Амплитуда зубцов может быть меньше нормы при поражении сердечной мышцы (дилатационная кардиомиопатия). Другой причиной отклонения параметров ЭКГ от нормы является лечение кардиотоксическими антиметаболитами. Как правило, в этом случае патологические изменения на электрокардиограмме возникают остро и сопровождаются выраженными нарушениями функциональных возможностей миокарда. Если после трансплантации сердца амплитуда зубцов снижена, значит это можно расценивать как его отторжение.

Изменения на ЭКГ при дистрофии миокарда

Необходимо отметить, что патологические изменения на кардиограмме, проявляющиеся уменьшением параметров амплитуды зубцов, часто отмечаются при дистрофических изменениях миокарда. Причины, приводящие к этому, следующие:

- острые и хронические инфекции;

- почечная и печеночная интоксикация;

- злокачественные опухоли;

- экзогенные интоксикации, вызванные лекарственными средствами, никотином, свинцом, алкоголем и пр.;

- сахарный диабет;

- тиреотоксикоз;

- авитаминозы;

- анемии;

- ожирение;

- физические перенапряжения;

- миастения;

- стресс и т. п.

Дистрофическое поражение сердечной мышцы наблюдается при многих заболеваниях сердца, таких как, воспалительные процессы, ишемическая болезнь, пороки сердца. На ЭКГ при этом вольтаж зубцов снижен в первую очередь Т. Некоторые заболевания могут иметь определенные особенности на кардиограмме. Например, при микседеме параметры зубцов QRS ниже нормы.

Лечение этой патологии

Целью терапии этого электрокардиографического проявления является лечение заболевания, которое явилось причиной патологических изменений на ЭКГ. Также применение лекарственных средств, улучшающих питательные процессы в миокарде и способствующие устранению электролитных нарушений.

Главное заключается в том, что больным с такой патологией назначают прием анаболических стероидов (нероболил, ретаболил) и нестероидных препаратов (инозин, рибоксин). Проводят лечение с помощью витаминов (группы В, Е), АТФ, кокарбоксилазы. Назначают средства, содержащие: кальций, калий и магний (например, аспаркам, панангин), пероральные сердечные гликозиды в небольших дозах.

По результату ЭКГ специалист выявит проблему и назначит необходимое лечение

С профилактической целью дистрофии сердечной мышцы рекомендуется своевременно проводить лечение патологических процессов, приводящих к этому. А также необходимо предупреждать развитие авитаминозов, анемии, ожирения, стрессовых ситуаций и пр.

Подводя итог, нужно отметить, что такое патологическое изменение на электрокардиограмме, как снижение вольтажа, является проявлением многих сердечных, а также экстракардиальных заболеваний. Эта патология подлежит срочному лечению с целью улучшения питания миокарда, а также мерам профилактики, способствующим ее предотвращению.

Источник

Особенности детской кардиограммы.

Предсердный комплекс (зубец Р). У детей, как и у взрослых, зубец Р небольшой величины (0,5-2,5 мм), с максимальной амплитудой в I, II стандартных отведениях. В большинстве отведений он положительный (I, II, aVF, V2-V6), в отведении aVR всегда отрицательный, в III, aVL, V1 отведениях может быть сглаженным, двухфазным или отрицательным. У детей допускается также слабоотрицательный зубец Р в отведении V2.

Наибольшие особенности зубца Р отмечаются у новорожденных детей, что объясняется повышенной электрической активностью предсердий в связи с условиями внутриутробного кровообращения и постнатальной его перестройкой. У новорожденных зубец Р в стандартных отведениях по сравнению с величиной зубца R относительно высокий (но по амплитуде не больше 2,5 мм), заостренный, иногда может иметь небольшую зазубрину на вершине как следствие неодновременного охвата возбуждением правого и левого предсердий (но не более 0,02-0,03 с). По мере роста ребенка амплитуда зубца Р несколько снижается. С возрастом также меняется соотношение величины зубцов Р и R в стандартных отведениях. У новорожденных оно составляет 1:3, 1:4. по мере нарастания амплитуды зубца R и снижения амплитуды зубца Р это соотношение к 1-2 годам уменьшается до 1:6, а после 2-х лет становится таким же, как и у взрослых, – 1:8; 1:10.

Чем меньше ребенок, тем меньше продолжительность зубца Р. Она увеличивается в среднем от 0,05 с у новорожденных до 0,09 с у старших детей и взрослых.

Особенности интервала PQ у детей. Продолжительность интервала PQ зависит от ЧСС (чем больше ЧСС, тем короче интервал PQ) и от возраста. По мере роста детей происходит заметное увеличение продолжительности интервала PQ: в среднем от 0,10 с (не больше 0,13 с) у новорожденных до 0,14 с (не больше 0,18 с) у подростков и 0,16 с (не больше 0,20 с) у взрослых.

Особенности комплекса QRS у детей. У детей время охвата возбуждением желудочков (интервал QRS) с возрастом увеличивается: в среднем от 0,045 с у новорожденных до 0,07-0,08 с у старших детей и взрослых (Таб. 3 приложения).

Зубец Q. У детей, как и у взрослых, регистрируется непостоянно, чаще во II, III, aVF, левых грудных (V4-V6) отведениях, реже в I и aVL отведениях. В отведении aVR определяется глубокий и широкий зубец Q типа Qr или комплекс QS. В правых грудных отведениях зубцы Q, как правило, не регистрируются. У детей раннего возраста зубец Q в I, II стандартных отведениях нередко отсутствует или слабо выражен, а у детей первых 3-х месяцев – ещё и в V5,V6. Таким образом, частота регистрации зубца Q в различных отведениях увеличивается с возрастом ребёнка.

По амплитуде зубцы Q в большинстве отведений небольшие (1-3 мм) и их величина мало меняется с возрастом ребенка, кроме двух отведений – III стандартного и aVR.

В III стандартном отведении во всех возрастных группах зубец Q в среднем также небольшой величины (2 мм), но может быть глубоким и доходить до 5 мм у новорожденных и грудных детей; в раннем и дошкольном возрасте – до 7-9 мм и только у школьников начинает уменьшаться, доходя максимально до 5 мм. Иногда и у здоровых взрослых регистрируется глубокий зубец Q в III стандартном отведении (до 4-7 мм). Во всех возрастных группах детей величина зубца Q в этом отведении может превышать величины зубца R.

В отведении aVR зубец Q имеет максимальную глубину, которая увеличивается с возрастом ребенка: от 1,5-2 мм у новорожденных до 5 мм в среднем (с максимумом 7-8 мм) у грудных детей и в раннем возрасте, до 7 мм в среднем (с максимумом 11 мм) у дошкольников и до 8 мм в среднем (с максимумом 14 мм) у школьников. По продолжительности зубец Q не должен превышать 0,02-0,03 с.

Зубец R. У детей так же, как и у взрослых, зубцы R обычно регистрируются во всех отведениях, только в aVR они могут быть небольшой величины или отсутствовать (иногда и в отведении V1). Отмечаются значительные колебания амплитуды зубцов R в различных отведениях от 1-2 мм до 15 мм, но допускается максимальная величина зубцов R в стандартных отведениях до 20 мм, а в грудных – до 25 мм. Амплитуда зубцов R в различных отведениях зависит от положения электрической оси сердца (важно оценивать соотношение величины зубцов R и S в разных отведениях), поэтому меняется у детей различных возрастных групп. Наименьшая величина зубцов R отмечается у новорожденных детей, особенно в усиленных однополюсных и грудных отведениях. Однако даже у новорожденных достаточно велика амплитуда зубца R в III стандартном отведении, так как электрическая ось сердца отклонена вправо. После 1-го месяца амплитуда зубца RIII уменьшается, величина зубцов R в остальных отведениях постепенно нарастает, особенно заметно во II и I стандартных и в левых (V4-V6) грудных отведениях, достигая максимума в школьном возрасте.

При нормальном положении электрической оси сердца во всех отведениях от конечностей (кроме aVR) регистрируются высокие зубцы R с максимумом RII. В грудных отведениях амплитуда зубцов R нарастает слева направо от V1 (зубец r) к V4 с максимумом RV4, далее несколько снижается, но зубцы R в левых грудных отведениях выше, чем в правых. В норме в отведении V1 зубец R может отсутствовать и тогда регистрируется комплекс типа QS. У детей редко допускается комплекс типа QS также в отведениях V2, V3.

У новорожденных детей допускается электрическая альтернация – колебания высоты зубцов R в одном и том же отведении. К вариантам возрастной нормы относится также дыхательная альтернация зубцов ЭКГ.

У детей на зубцах R (иногда S) нередко обнаруживаются утолщения, зазубрины, расщепления. Их наличие несущественно, если они выявляются лишь в одном отведении, в переходной зоне или на зубцах малого вольтажа. Степень их значимости увеличивается, если они располагаются близко у вершины зубцов, имеющих достаточно большую амплитуду, и выявляются в нескольких отведениях. В таких случаях говорят о нарушении распространения возбуждения по миокарду того или иного желудочка.

У детей часто встречается деформация комплекса QRS в виде букв «М» или «W» в III стандартном и V1 отведениях во всех возрастных группах, начиная с периода новорожденности. При этом длительность комплекса QRS не превышает возрастную норму. Расщепление комплекса QRS у здоровых детей в V1 обозначают как «синдром замедленного возбуждения правого наджелудочкового гребешка» или «неполная блокада правой ножки пучка Гиса». Происхождение этого феномена связывают с возбуждением гипертрофированного правого «наджелудочкового гребешка», расположенного в области лёгочного конуса правого желудочка, возбуждающегося последним. Также имеет значение положение сердца в грудной клетке и меняющаяся с возрастом электрическая активность правого и левого желудочков.

Интервал внутреннего отклонения (время активации правого и левого желудочков) у детей меняется следующим образом. Время активации левого желудочка (V6) нарастает от 0,025 с у новорожденных до 0,045 с у школьников, отражая опережающее нарастание массы левого желудочка. Время активации правого желудочка (V1) с возрастом ребенка практически не изменяется, составляя 0,02-0,03 с.

У детей раннего возраста происходит изменение локализации переходной зоны (грудное отведение, в котором регистрируются одинаковые по амплитуде зубцы R и S) в связи с изменением положения сердца в грудной клетке (повороты вокруг осей) и изменением электрической активности правого и левого желудочков. У новорожденных детей переходная зона находится в отведении V5, что характеризует доминирование электрической активности правого желудочка. В возрасте 1 месяца происходит смещение переходной зоны в отведения V3, V4, а после 1 года она локализуется там же, где и у старших детей и взрослых – в V3 с колебаниями V2-V4. Вместе с нарастанием амплитуды зубцов R и углублением зубцов S в соответствующих отведениях, и увеличением времени активации левого желудочка это отражает повышение электрической активности левого желудочка.

Зубец S. У детей так же, как и у взрослых, амплитуда зубцов S в различных отведениях колеблется в больших пределах: от отсутствия в немногих отведениях до 15-16 мм максимально в зависимости от положения электрической оси сердца. Амплитуда зубцов S меняется с возрастом ребенка. Наименьшую глубину зубцов S имеют новорожденные дети во всех отведениях (от 0 мм до 3 мм), кроме I стандартного, где зубец S достаточно глубокий (в среднем 7 мм, максимально до 13 мм). Это отражает отклонение электрической оси сердца вправо.

У детей старше 1-го месяца глубина зубца S в I стандартном отведении уменьшается и в дальнейшем во всех отведениях от конечностей (кроме aVR) регистрируются зубцы S небольшой амплитуды (от 0 мм до 4 мм) так же, как и у взрослых. У здоровых детей в I, II, III, aVL и aVF отведениях зубцы R обычно больше зубцов S.

По мере роста ребенка отмечается углубление зубцов S в грудных отведениях V1-V4 и в отведении aVR с достижением максимальной величины в старшем школьном возрасте. В левых грудных отведениях V5-V6, наоборот, амплитуда зубцов S уменьшается, нередко они вообще не регистрируются. В грудных отведениях глубина зубцов S уменьшается слева направо от V1 к V4, имея наибольшую глубину в отведениях V1 и V2.

Иногда у здоровых детей с астеническим телосложением, с так называемым «висячим сердцем», регистрируется S-тип ЭКГ. При этом зубцы S во всех стандартных (SI, SII, SIII) и в грудных отведениях равны или превышают зубцы R со сниженной амплитудой. Высказывается мнение, что это обусловлено поворотом сердца вокруг поперечной оси верхушкой кзади и вокруг продольной оси правым желудочком вперёд. При этом практически невозможно определить угол ?, поэтому его и не определяют. Если зубцы S неглубокие и нет смещения переходной зоны влево, то можно предполагать, что это вариант нормы. Чаще S-тип ЭКГ определяется при патологии.

К вариантам возрастной нормы относится «гребешковый синдром», уже упоминавшийся выше, т.е. замедленное возбуждение правого наджелудочкового гребешка – расширение и зазубренность на восходящем колене зубца S в отведении V1, иногда V2.

Особенности сегмента ST у детей. Так же, как и у взрослых, у детей сегмент ST должен быть изоэлектричен, но в нормальной ЭКГ сегмент ST полностью не совпадает с изоэлектрической линией. Строго горизонтальное направление сегмента ST во всех отведениях, кроме III, может рассматриваться как патология. Допускаются смещения сегмента ST вверх и вниз до 1 мм в отведениях от конечностей и до 1,5-2 мм – в грудных, особенно в правых. Эти смещения не означают патологии, если нет других изменений на ЭКГ. У новорожденных нередко сегмент ST не выражен и зубец S при выходе на изолинию сразу переходит в полого поднимающийся зубец Т.

Особенности зубца Т у детей. У старших детей, как и у взрослых, в большинстве отведений зубцы Т положительные (в I, II стандартных, aVF, V4-V6). В III стандартном и aVL отведениях зубцы Т могут быть сглаженными, двухфазными или отрицательными; в правых грудных отведениях (V1-V3) чаще отрицательные или сглаженные; в отведении aVR – всегда отрицательные.

Самые большие отличия зубцов Т отмечаются у новорожденных детей. У них в стандартных отведениях зубцы Т низкоамплитудны (от 0,5 мм до 1,5-2 мм) или сглажены. В ряде отведений, где зубцы Т у детей других возрастных групп и взрослых в норме положительны, у новорожденных они отрицательны и наоборот. Так, у новорожденных могут быть отрицательными зубцы Т в I, II стандартных, в усиленных однополюсных и в левых грудных отведениях; могут быть положительными в III стандартном и правых грудных отведениях. К 2-4 неделям жизни происходит инверсия зубцов Т, т.е. в I, II стандартных, aVF и левых грудных (кроме V4) отведениях они становятся положительными, в правых грудных и V4 – отрицательными, в III стандартном и aVL – могут быть сглаженными, двухфазными или отрицательными.

В последующие годы сохраняются отрицательные зубцы Т в отведении V4 до 5-11 лет, в отведении V3 – до 10-15 лет, в отведении V2 – до 12-16 лет, хотя в отведениях V1 и V2 отрицательные зубцы Т допускаются в ряде случаев и у здоровых взрослых.

После 1-го месяца жизни амплитуда зубцов Т постепенно увеличивается, составляя у детей раннего возраста от 1 до 5 мм в стандартных отведениях и от 1 до 8 мм – в грудных. У школьников величина зубцов Т доходит до уровня взрослых и колеблется от 1 до 7 мм в стандартных отведениях и от 1 до 12-15 мм – в грудных. Наибольшую величину имеет зубец Т в отведении V4, иногда в V3, а в отведениях V5, V6 его амплитуда снижается.

Особенности комплекса QRST у детей (электрическая систола). Анализ электрической систолы дает возможность оценить функциональное состояние миокарда. Для детей раннего возраста, особенно на 1-ом году жизни, характерна электрическая нестабильность миокарда, усугубляющаяся при любом патологическом процессе в организме ребенка, что находит отражение на ЭКГ. Можно выделить следующие особенности электрической систолы у детей, отражающие меняющиеся с возрастом электрофизиологические свойства миокарда.

§ Увеличение продолжительности интервала QT по мере роста ребенка от 0,24-0,27 с у новорожденных до 0,33-0,4 с у старших детей и взрослых (Таб. 4 приложения). Показатель отражает время, в течение которого желудочки находятся в электрически активном состоянии.

§ С возрастом меняется соотношение между длительностью электрической систолы и длительностью сердечного цикла, что отражает систолический показатель (СП). У новорожденных детей длительность электрической систолы занимает более половины (СП=55-60%) длительности сердечного цикла, а у старших детей и взрослых – 1/3 или чуть больше (37-44%), т.е. с возрастом СП уменьшается.

§ С возрастом изменяется соотношение продолжительности фаз электрической систолы: фазы возбуждения (от начала зубца Q до начала зубца Т) и фазы восстановления, т.е. быстрой реполяризации (продолжительность зубца Т). У новорожденных на восстановительные процессы в миокарде затрачивается времени больше, чем на фазу возбуждения. У детей раннего возраста эти фазы занимают приблизительно одинаковое время. У 2/3 дошкольников и большинства школьников так же, как и у взрослых, большее время затрачивается на фазу возбуждения.

§ Изменения электрической систолы у детей встречаются достаточно часто, особенно в раннем возрасте, отражая электрическую нестабильность миокарда, усугубляющуюся при любом патологическом процессе в организме ребёнка.

Подводя итоги, можно выделить следующие особенности детских ЭКГ.

1. Сердечный ритм более частый, отмечаются его лабильность и большие индивидуальные колебания показателей. С возрастом ребёнка происходит уменьшение ЧСС и стабилизация сердечного ритма.

2. Часто регистрируется синусовая аритмия.

3. Снижение вольтажа зубцов комплекса QRS в первые дни жизни с последующим увеличением их амплитуды.

4. Отклонение электрической оси сердца вправо у новорожденных детей с постепенным переходом к вертикальному положению в раннем возрасте, а в последующем – к нормограмме, но сохраняется большая частота вертикального положения даже у подростков и молодых людей.

5. Меньшая длительность интервалов, зубцов, комплексов ЭКГ как следствие более быстрого проведения возбуждения, с постепенным их увеличением с возрастом.

6. Наличие высоких заострённых зубцов Р у новорожденных и детей раннего возраста с последующим снижение их амплитуды.

7. Частота регистрации зубца Q в различных отведениях увеличивается с возрастом. Зубец Q наиболее выражен в aVF и, особенно, в III стандартном отведении, где он может быть глубоким, особенно в раннем и дошкольном возрасте, и превышать ? величины зубца R.

8. Нередко регистрируется деформация начального желудочкового комплекса QRS в виде букв W или М в III стандартном и V1 отведениях во всех возрастных периодах – синдром замедленного возбуждения правого наджелудочкового гребешка.

9. С возрастом меняется амплитуда зубцов R и S и их соотношение в разных отведениях, что отражает изменение положения сердца в грудной клетке и влияние других факторов.

10. Низкая амплитуда зубцов Т у новорожденных детей с последующим её повышением. Наличие отрицательных зубцов Т в правых грудных (V1-V3) и в V4 отведениях до школьного возраста.

11. С возрастом происходит нарастание времени активации левого желудочка (длительность интервала внутреннего отклонения в V6) и смещение переходной зоны от V5 у новорожденных детей к V3 (V2-V4) после 1 года жизни.

12. С возрастом увеличивается продолжительность электрической систолы, но уменьшается её продолжительность по отношению к продолжительности сердечного цикла (уменьшение СП), а также изменяется соотношение между фазами электрической систолы в сторону увеличения продолжительности фазы возбуждения.

Некоторые ЭКГ-изменения (синдромы) у практически здоровых детей можно отнести к вариантам возрастной нормы (транзиторные изменения). К ним относятся:

- умеренно выраженная синусовая тахи- или брадикардия;

- дыхательная (электрическая) альтернация зубцов ЭКГ, связанная со значительными экскурсиями диафрагмы;

- средний правопредсердный ритм;

- миграция водителя ритма между синусовым узлом и среднепредсердными центрами автоматизма у подростков;

- «гребешковый» синдром – замедленное возбуждение правого наджелудочкового гребешка – деформация комплекса QRS в III и V1 отведениях или зазубренность зубца S в отведениях V1 и/или V2.

Источник