Развитие умения ребенка управлять собой

Игры и упражнения по развитию умений управлять собой

Содержание:

Игры и упражнения, направленные на социально-рецептивные способности

Игры и упражнения, направленные на владение своим организмом, мимикой

Игры и упражнения, направленные на управление эмоциями, настроением

Игры и упражнения, направленные на технику речи

Игры и упражнения, направленные на социально-рецептивные способности

«Три предмета»

Цель: развивать воображение, творческое мышление, воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи.

Играющим дают три ничем не связанных между собой предмета, например, кофеварку, пустую бутылку и мотыгу, и предлагают найти им применение — придумать и разыграть какой-нибудь эпизод. Это почти то же, что рассказать историю на основе трех слов, — впрочем, нет, намного лучше: ведь реальные вещи — гораздо более прочное подспорье воображению, нежели слова, их можно осмотреть, потрогать, повертеть в руках, это будит воображение, рассказ может родиться благодаря случайному жесту, звуку… Коллективный характер игры лишь содействует ее живости: вступают в соприкосновение и творчески сталкиваются разные натуры, опыт, темперамент, приходит в действие критическое начало группы в целом.

«Круги внимание»

Цель: развитие внимания, памяти.

Участники игры располагаются по кругу (или вокруг стола). Первый игрок предлагает воображаемый объект внимания. Например, говорит слово «дом». Второй игрок уточняет предлагаемый объект. Например, говорит «С зеленой крышей». Третий игрок дальше уточняет: «В два этажа». Четвертый: «Восемь окон». Пятый: «Окна с кружевными занавесками». Шестой: «Во втором окне стоит цветок», и т.д. Поскольку игра идет по кругу, то шестой игрок может быть бывшим первым. Выигрывает тот, кто последним сможет назвать какую-то очередную мелкую деталь объекта. Каждая названная деталь должна быть меньше по масштабу, чем предыдущая, и все более точно описывать объект. Для игры можно взять любой воображаемый объект, достаточно знакомый детям.

Игры и упражнения, направленные на владение своим организмом, мимикой

«Необычный обед»

Цель: развитие у детей навыков невербального общения, а также мимических навыков.

Все люди несколько раз в день принимают пищу. Главный прием пищи в течение дня называется обедом. И хотя обедают все люди на планете, они делают это по-разному. Как человек обедает, зависит от его воспитания и от обстановки, в которой проходит обед. Покажите, как обедают…

• моряки на корабле, попавшем в бурю;

• солдаты на боевом участке фронта;

• королевская семья во дворце;

• полярники, совершающие переход по льдам к Северному полюсу;

• космонавты на орбитальной станции.

«Зеркало»

Цель: развитие у детей навыков невербального общения, а также мимических навыков.

Группа разбивается на пары. Первые номера — «зеркала», вторые — люди перед зеркалом. Игра проходит в полной тишине. Задача: добиться взаимопонимания и синхронизировать действия. Затем ребята меняются ролями.

Игры и упражнения, направленные на управление эмоциями, настроением

«Мороженое»

Цель: снять напряжение, расслабить детей физически и психологически.

Станьте прямо, руки вытяните вверх. Напрягите все мышцы тела и представьте, что вы замерзли в таком положении, будто мороженое. Пробудьте в мышечном напряжении пару минут. Затем представьте, как будто на вас светит теплое солнышко, и вы начинаете медленно, постепенно таять. Первыми расслабляются пальцы рук, затем кисти, локти, плечи, и.т.д. Выполняйте упражнение до полного расслабления всего тела. Если так будет удобнее, то можно выполнить это упражнение и лежа. Повторять упражнение можно многократно, пока Вы почувствуете, что все мышцы тела полностью расслабились.

«Воздушный шар»

Цель: снять напряжение, расслабить детей физически и психологически.

Представьте себе, что Вы – большой воздушный шар, который медленно надувают. На длинном, глубоком вдохе поднимите руки, и полностью напрягите все мышцы тела на несколько секунд. Затем представьте, что в шаре образовалась маленькая дырочка, из которой постепенно выходит воздух. На выдохе, начните постепенно «сдуваться», понемногу расслабляя все мышцы. Заканчиваем упражнение состоянием полного расслабления.

Игры и упражнения, направленные на технику речи

«Жираф и мышонок»

Цель: формирование речевого дыхания и правильного звукопроизношения.

Ребенок стоит выпрямившись, затем встает на колени, поднимает руки вверх, тянется и смотрит на руки — вдох («У жирафа рост большой…»). Приседает, обхватив руками колени и опустив голову, — выдох, с произношением звука ш-ш-ш («…У мышонка — маленький»).

Потом ребенок идет и одновременно произносит:

«Наш жираф пошел домой Вместе с мышкой серенькой. У жирафа рост большой, У мышонка — маленький.»

(Повторить 6-8 раз.)

«Божья коровушка»

Цель: формирование речевого дыхания и правильного звукопроизношения, а также темпа речи.

Прочитайте приговорку с постепенным ускорением:

Божья коровушка,

Полети на облышко,

Принеси нам с неба,

Чтобы было летом:

В огороде бобы,

В лесу ягоды, грибы,

В роднике водица,

Во поле пшеница.

Источник

По данным ВОЗ, в России 6% детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и эта цифра только растет. СДВГ – это нехватка самоконтроля и расстройство саморегуляции ребенка. Отсутствие этих навыков делает детей несчастнее. Ведь человек, неспособный контролировать эмоции и поведение, вряд ли получит от жизни то, что хочет.

Самоконтроль и саморегуляцию детей исследует американский нейробиолог Эрин Клейбоу. Эрин — ведущий спикер глобальной образовательной конференции EDCRUNCH 2019, которая пройдет 1 и 2 октября в Москве.

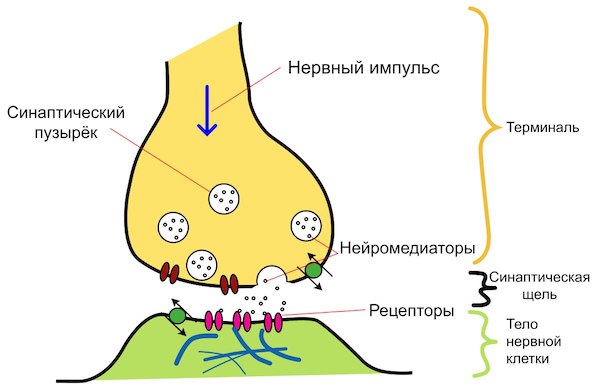

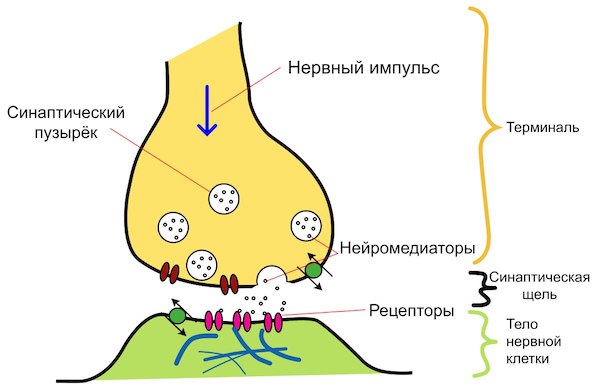

Самоконтроль помогает ребенку сдерживать импульсы, вызванные негативными эмоциями — гневом, страхом, обидой. Самоконтроль как мышца, которую стоит тренировать с раннего возраста. Клейбоу пишет: «Родителям полезно знать, что, прививая детям привычки или устанавливая ежедневные правила, они укрепляют синаптические связи и стимулируют моделирование нейронных цепей».

Грубо говоря, родители отвечают за формирование структур детского мозга. Чтобы человек мог контролировать себя во взрослой жизни, нужно еще в детстве заложить основу. Для достижения успеха, в том числе в учебе и карьере, в ребенке нужно воспитывать не только самоконтроль — нужна саморегуляция, а это не одно и то же.

Так происходит передача нервного импульса и формирование нейронных связей в мозге.

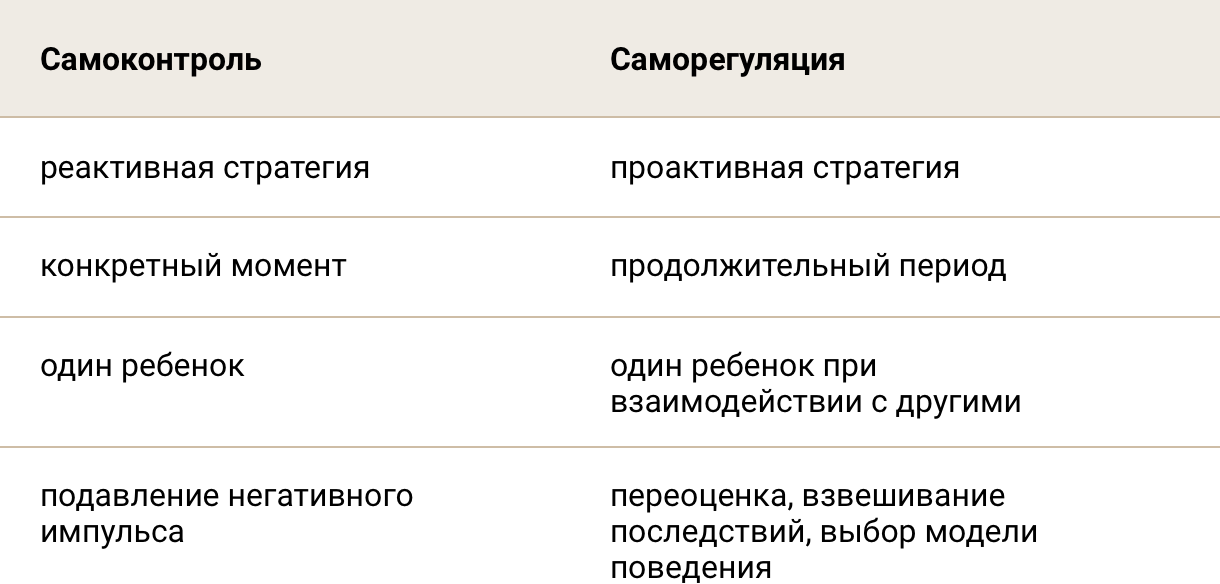

Самоконтроль ≠ саморегуляция

Самоконтроль — это преодоление негативных эмоций и мыслей, подавление автоматических реакций. Суть навыка заключается в том, чтобы «не действовать». Ребенок с развитым самоконтролем не заплачет и не начнет драться с малышом, который забрал лопатку.

Саморегуляция — умение управлять эмоциями, чувствами и поведением при взаимодействии с окружающими людьми. Речь о том, как «действовать» в подобных ситуациях. Ребенок из примера выше не только не расстроится, а попробует придумать игру, которая заставит малыша потерять к лопатке интерес.

Если говорить метафорично, самоконтроль помогает потушить пожар, который уже случился. Саморегуляция позволяет его не допустить, соблюдая нормы пожарной безопасности.

Самоконтроль помогает ребенку контролировать эмоции, мысли, поведение и избегать соблазнов. К примеру, малыш с хорошим самоконтролем не устроит истерику в супермаркете, если вы откажетесь купить ему игрушку.

Саморегуляция же гораздо шире самоконтроля. По мнению нейробиолога Клейбоу, она состоит из умения контролировать себя, эмпатии и креативности. На отказ купить игрушку ребенок с развитой саморегуляцией не зарыдает, а постарается понять причину. Или узнает, сможет ли он заслужить игрушку.

Еще пример. Самоконтроль поможет ребенку преодолеть злость, если другой запустит в него бумажный самолётик в садике. Ребенок с высоким уровнем саморегуляции оценит обстановку, постарается понять, почему товарищ так поступил. Возможно, он напрямую спросит об этом, чтобы решить проблему. Саморегуляция помогает проанализировать чужие эмоции и чувства, чтобы выбрать адекватную модель поведения.

Или представьте: ускакал мячик, и малыш не смог его поймать. Самоконтроль поможет сдержать слезы. Саморегуляция подскажет взять другую игрушку и продолжить игру.

С самоконтролем связаны две опасности

Наука считает, что ресурсы на самоконтроль ограничены. Например, нейробиологи выяснили, что самоконтроль требует достаточного уровня глюкозы в мозге. Низкий уровень глюкозы приводит к тому, что ребенок не способен сдержать себя даже в тех ситуациях, которые раньше не вызывали проблем. К примеру, ребенок всегда адекватно реагировал на отказ купить игрушку, а однажды бросился в слезы. Вспомните — давно ли вы его кормили?

В краткосрочной перспективе регулярное использование навыка самоконтроля ведет к истощению ресурсов. Но самоконтроль как мышца, помните? Если развивать этот навык, объем ресурсов постепенно будет увеличиваться. Поэтому так важно учить ребенка самоконтролю с самого детства.

Самоконтроль поможет ребенку совладать с импульсом, вызванным желанием сладкого.

Но не переусердствуйте — чрезмерный самоконтроль приводит ребенка к зажатости и механическому блокированию негативных эмоций. Если они не находят выхода, то превращаются в пассивную агрессию. Клейбоу уверена, что саморегуляция решает эту проблему: помогает ребенку не слепо подавить чувства, а переоценить собственную реакцию и найти выход из ситуации.

Эрин Клейбоу — профессор детской психологии Университета Вирджинии, мама четырех детей, выдающийся исследователь-нейробиолог, автор бестселлера «Вторая природа: как нейронаука может помочь развивать у детей кревтивность, эмпатию и саморегуляцию». В начале октября Эрин приедет в Москву на конференцию о технологиях и образовании EDCRUNCH 2019. Вместе с другими ведущими мировыми специалистами она расскажет, чему учить детей в современном мире технологий и гаджетов.

Источник

Задачи: способствовать осознанию детьми возможности самоуправления внутренними состояниями; знакомить их со способами саморегуляции; развивать произвольность.

Подготовительная работа. Для занятия необходима любая кукла с привязанными к частям ее тела веревочками. Можно использовать и мягкую игрушку, которая надевается на руку и приводится в движение с помощью пальцев.

Примерные этапы тренинга

Первый этап.

Учитель выясняет, были ли дети в кукольном театре. Спрашивает о том, как передвигаются куклы-марионетки. Рассказывает, демонстрируя движения куклы-марионетки, каким способом они двигаются по сцене. (Человек дергает за нитки, привязанные к их рукам и ногам; дернул за ниточку — поднялась правая нога, дернул за другую — левая.)

— Такими куклами управляют люди. Они заставляют их делать то, что нужно. Теперь подумайте, похожи ли вы на таких кукол? Кто управляет вашим поведением? (Ответы детей.)

— Конечно,— говорит учитель,— мы сами управляем собой: как бы изнутри, с помощью воли регулируем свои движения, свои чувства, свои желания. Например, почувствовав голод во время урока, вы ведь не побежите сразу в буфет, а подождете перемены, и только тогда достанете из портфеля бутерброд или яблоко.

Если, играя, вы споткнулись, упали и не сильно ушиблись, вы ведь не станете громко кричать, плакать, звать на помощь всех-всех людей. Скорее всего, вы прижмете руку к больному месту и скажете себе: «Терпи, скоро пройдет. Ничего страшного. Вот уже и не болит». Из этих примеров видно, что мы сами управляем своим поведением, регулируем его.

По желанию учащиеся приводят примеры из своей жизни о способах саморегуляции.

Второй этап.

Учитель предлагает детям придумать способы управления своими чувствами в следующих ситуациях:

1. Между тобой и другом произошла ссора. Ты расстроен, обижен и огорчен. Очень переживаешь. Настроения нет. Вот-вот заплачешь…

Как можно успокоить себя, поднять настроение? Что для этого можно сделать?

2. Идет урок. Учитель объясняет новую тему. В это время к тебе поворачивается твой друг (сосед по парте) и показывает очень смешную картинку (рожицу). Тебе становится так смешно и весело, что вот-вот не сдержишься и громко рассмеешься на весь класс. Смех так и хочет вырваться из тебя наружу.

Что можно сделать, чтобы не рассмеяться? Как сдержаться?

Учитель обобщает предложенные детьми способы восстановления эмоционального равновесия и дает примерные рекомендации.

Для того чтобы успокоиться, можно:

1) дать себе приказ: «Я буду внимательно слушать. Мне нельзя сейчас смеяться» или «Я должен успокоиться. Я сильный»;

2) попробовать убедить себя: «Все будет хорошо. У меня все получится» или «Мы обязательно помиримся. Мы ведь друзья»;

3) удержать чувства в своем теле: ущипнуть себя, стиснуть зубы, зажать рот рукой, сильно зажмурить глаза, стиснуть кулаки;

4) если очень волнуешься, переживаешь, боишься, то не стесняйся обратиться за помощью к близким людям.

Третий этап.

Учитель спрашивает у учащихся:

— Ребята, как вы думаете, трудно ли делать то, что не хочется делать (например, вставать рано утром с теплой постели, умываться, чистить зубы; делать домашнее задание, когда все друзья играют на улице, и т. п.)? (Ответы детей.)

— Можно ли убедить себя, что это нужно делать? (Ответы детей.) Вот сейчас мы и посмотрим, как вы умеете управлять своими желаниями и поведением.

Детям предлагается представить или вспомнить (может, с ними уже такое и происходило) ситуации и предложить два способа поведения, один из которых будет «несправедливым», а другой — «справедливым».

1. Друзья зовут тебя на улицу, но мама хочет, чтобы ты помог ей по дому…

2. Бабушка смотрит программу «Здоровье». Но в это время по другому каналу показывают твои любимые мультфильмы…

3. Учительница попросила после уроков убрать класс. Ты должен вымыть доску, а Ваня — вынести мусор. Но Ваня забыл о просьбе и ушел домой. Ты остался один…

4. Ребята во дворе предлагают пойти поиграть на стройку. «Там много цемента, смолы, кирпичей. Можно попрыгать вниз с высоты», — зазывают они тебя…

5. В выходной день рано утром родители просят тебя сходить за молоком для младшей сестры. Но тебе не хочется так рано вставать, умываться, одеваться, а хочется еще поспать…

В ходе обсуждения возможных способов поведения учитель подводит детей к выводу о том, что каждый человек может и должен управлять своими желаниями, поступками, делами. Это значит — он должен уметь запретить себе или убедить себя не делать то, что ему хочется, если это может повредить другим и ему самому.

Советы организаторам

1. На тренинге создайте определенный эмоциональный фон для каждой предлагаемой ситуации. Команды самовнушения на начальном этапе произносятся всеми детьми вслух.

2. Тембр, окраска вашего голоса при проговаривании «образца» самоубеждения должны соответствовать прогнозируемой цели: успокоение, расслабление или, наоборот, эмоциональный подъем, максимальная концентрация сил, воли.

3. Закрепляйте приобретенные детьми навыки в каждодневной практике.

4. Помните, что саморегуляция поведения может успешно осуществляться только при наличии развитой рефлексии, самооценки, положительного отношения к самому себе, внутренней потребности в самокоррекции, сочетающейся с компетентностью в этой деятельности. Однако необходимым условием является еще и знание способов самоуправления психическими состояниями и поведением. К приемам саморегуляции относят самоубеждение, самовнушение, самоанализ, самоприказ.

5. Учитывайте тот факт, что дети 6–7 лет уже могут сознательно управлять своим поведением, подчинять свои

действия ожиданиям окружающих, преодолевать трудности для достижения цели, но они легко отвлекаются от своих намерений на любое, привлекательное для них обстоятельство. Поэтому учите первоклассников: 1) обсуждать самим с собой возможный выбор при столкновении мотивов «я должен» и «я хочу»; 2) в словесной форме формулировать для себя цель; 3) напоминать себе о том, для чего выполняется действие; 4) приказывать себе добиваться достижения цели.

6. Объясните детям значение слова управлять собой — быть «командиром» своих чувств, желаний, действий, поступков; уметь сдержать себя, затормозить нежелательные действия.

Источник

Как дети учатся управлять своим поведением? Почему один ребенок просто выхватывает у обидчика отобранную игрушку, а другой в такой же ситуации использует слова? Какая часть мозга отвечает за то, чтобы дети сначала думали, а потом делали? Авторы новой книги рассказывают, как помочь ребенку развить свои организационные навыки.

Организационные навыки: что это такое?

Сегодня ученые сходятся во мнении, что именно лобные доли мозга играют ключевую роль в развитии организационных навыков. Предлобная область мозга развивается позже других, в конце подросткового периода или в самом начале взрослого возраста. Это общая область, где обрабатывается информация и принимается решение о том, как мы будем себя вести. Рассматривая важнейшие функции лобных долей, легко увидеть, насколько важны эти структуры в развитии организационных навыков.

- Лобные доли определяют наше поведение, помогая решить, на что стоит обращать внимание и какие действия нужно предпринять. Пример: семилетний мальчик видит, что его брат смотрит телевизор. Он хочет сесть рядом, но решает, что сначала закончит домашнюю работу, поскольку знает, что иначе отец будет недоволен.

- Лобные доли объединяют наши модели поведения. Поэтому мы можем использовать предыдущий опыт, чтобы управлять своим поведением и принимать решения. Пример: десятилетняя девочка помнит, что на прошлой неделе после того, как она убралась в своей комнате, мама разрешила пригласить подружку в гости. Она решает провести уборку в надежде, что сможет сделать это снова.

- Лобные доли помогают нам контролировать свои эмоции и поведение, учитывая внешние и внутренние ограничения при удовлетворении наших потребностей и желаний. Лобные доли, регулирующие эмоции и взаимодействия с окружающими, помогают удовлетворить наши потребности, не доставляя проблем себе и другим. Пример: мама говорит шестилетнему сыну, что они купят видеоигру в магазине. Но, придя туда, они видят, что нужной игры в наличии нет. Мальчик злится, но не устраивает истерику на месте, а берет с мамы обещание, что они поищут игру в других магазинах.

- Лобные доли изучают, оценивают и «настраивают» ситуацию, позволяя нам корректировать свое поведение или выбирать новую стратегию с учетом новых данных. Пример: двенадцатилетний мальчик не попал на экскурсию с классом, поскольку он единственный не принес записку от родителей. В следующий раз он вспомнит о ней и вечером накануне поездки проверит, лежит ли записка в портфеле.

Возникнут ли организационные навыки у ребенка самостоятельно, без нашего вмешательства — просто благодаря естественному развитию мозга? Ведь при рождении они потенциально уже существуют. Сегодня известно, что лобным долям и, соответственно, организационным навыкам для полноценного развития требуется 18–20 лет — от рождения ребенка и примерно до его совершеннолетия.

Ясно, что при управлении своим поведением в младенчестве и позже дети не могут опираться только на свои лобные доли. Что же делать? Мы можем «одолжить» им собственные лобные доли. Ведь быть родителем — значит и поддерживать развитие организационных навыков, и выполнять некоторые задачи за ребенка.

Развитие рабочей памяти у ребенка

На самых ранних этапах жизни ребенка вы, в сущности, и становитесь его лобными долями. Сам он может пока очень немногое. Вы планируете и организуете его окружение, чтобы оно было безопасным и комфортным, следите за его состоянием (сон, питание), начинаете взаимодействие и решаете проблемы, когда ребенок расстроен.

Новорожденный живет настоящим и полностью зависим от того, кто за ним ухаживает. Однако к 5–6 месяцам у малыша начинают формироваться навыки, которые постепенно помогают достичь независимости. Один из этих навыков — рабочая память. До этого момента ребенок может реагировать только на то, что он видит, слышит, осязает или воспринимает на вкус прямо здесь и сейчас. Но как только он сможет запоминать людей, события или объекты, даже на короткое время, его мир станет больше и будет оставаться с ним всегда, когда он бодрствует. Он начинает выбирать и принимать решения.

Например, если мама уходит и не сразу возвращается, ребенок может посмотреть туда, где он ее видел в последний раз, и закричать. Возможно, мама вернется. В таком случае на определенном уровне ребенок «придет к выводу»: «Если мама уходит, и я хочу, чтобы она вернулась, нужно закричать».

Когда ребенок усвоит некоторый объем информации и получит опыт, с помощью рабочей памяти он сможет вспоминать последнее событие, применять его к текущей ситуации и предсказывать, что может случиться. Предположим, сейчас вашему ребенку 11 лет. Он может размышлять так: «В прошлую субботу, после того как я помог маме со стиркой, у нас осталось время сходить в бассейн. Спрошу, получится ли сегодня, если я помогу ей с работой по дому». Или семнадцатилетний подросток может рассуждать: «Если начальник попросит меня выйти на работу завтра вечером, я должен сказать, что не могу. В прошлый раз, когда я работал перед контрольной, у меня не хватило времени для подготовки, и я получил плохую оценку».

Очевидно, что воспоминание младенца о матери весьма далеко от навыков, которые развиваются к 11 или 17 годам. Однако способность удерживать в уме образ мамы — только начало. Чтобы помочь ребенку развить навыки вроде рабочей памяти, нужно дать ему возможность получить определенный опыт. Можно сделать так, чтобы игрушка «исчезала», а ребенок ее искал. Как только он начинает понимать слова, он уже способен управлять своим поведением, вспоминая ваши указания и правила.

Конечно, на самых ранних этапах формирования навыка вы будете проделывать почти всю работу. В том числе давать ребенку игрушки и организовывать игры и занятия, в которые он будет вовлечен. Как только ребенок научится передвигаться и говорить, он будет меньше зависеть от вас, и вам не нужно будет постоянно находиться рядом. На самом деле, зафиксировав в рабочей памяти некоторые ваши действия и слова, он уже перенимает ваши организационные навыки!

Управление поведением и сдерживание эмоций

Пора обсудить второй ключевой навык, который начинает развиваться в младенчестве примерно в то же время, что и рабочая память: задержку реакции. Способность реагировать или не реагировать на человека (событие) лежит в основе управления поведением. Мы все знаем, в какие трудные ситуации могут попадать — и попадают — наши дети, когда они сначала действуют, а потом думают. И нас поражает самоконтроль ребенка, который видит соблазнительный объект и не трогает его.

Когда у ребенка начинает формироваться рабочая память (примерно в 6 месяцев), мы не наблюдаем никаких очевидных изменений. Однако с 6 до 12 месяцев способность младенца сдерживать реакцию развивается стремительно. Вот девятимесячный малыш ползет за мамой в соседнюю комнату. Еще месяцем раньше он бы отвлекся по пути на любимую игрушку, а теперь движется мимо нее прямо к маме. В этот же период малыш уже может сдерживать некоторые эмоции и проявлять другие в зависимости от ситуации.

Вероятно, и вы пытались вовлечь ребенка этого возраста в какое-то занятие, а он никак не реагировал и даже отворачивался. Похоже на отказ, правда? Уже в этом возрасте ребенок начинает осознавать мощный эффект реагирования или нереагирования на человека или ситуацию. Трех- или четырехлетний малыш демонстрирует этот навык, «используя слова», вместо того чтобы ударить обидчика, который пытается выхватить у него игрушку. Девятилетний ребенок использует его же, когда прежде чем перебегать улицу за мячиком, смотрит по сторонам. А семнадцатилетний подросток демонстрирует этот навык, соблюдая скоростной режим, вместо того чтобы согласиться на предложение друга: «Давай посмотрим, на что способна эта тачка».

Все родители прекрасно осознают важность навыка задержки реакции: его отсутствие может быть опасным или приводить к конфликтам. Когда ваш ребенок был еще младенцем, особенно когда начинал ползать, вы «одолжили» ему свои лобные доли и их функции, устанавливая для него границы, закрывая двери, используя заглушки для розеток и даже просто убирая опасные предметы из его зоны доступа. Кроме того, вы обеспечивали ему постоянный контроль. Конечно, вы использовали слова — резкое «Нет!» или «Горячо!».

Задачи родителей, «одалживающих» ребенку свои лобные доли, можно разделить на два типа: организацию окружения и прямое руководство. Наблюдая за вашим поведением, стараясь копировать его, ребенок осваивает и использует новые навыки. Здесь поможет разумная последовательность ритуалов и ожиданий. Вы также используете язык, давая ребенку инструкции. Через какое-то время он начнет применять эти же слова, поначалу говоря их громко самому себе, чтобы управлять своим поведением. Постепенно разовьется «внутренний голос», который будет слышать только он сам. Нам не придется заменять лобные доли ребенка всю его жизнь. Как только у него появится внутренний голос, он сможет сам выполнять эти функции.

Источник