Развитие символической функции ребенка

Дарья Левина

Формирование у детей умения использовать знаково-символические средства

Формирование у детей умения использовать знаково-символические средства.

Ребенок, когда рождается, попадает не только в реальный, вещно определенный мир, в котором каждый элемент является именно этим, а не каким-либо другим, но одновременно и в мир условностей, знаков, символов. Будучи втянутым активным освоением мира в обе эти действительности, ребенок поставлен перед объективной необходимостью в разных формах своей жизнедеятельности строить средства их познания. В совместном бытии со взрослым ребенок учится понимать знаки, оперировать знаковыми системами, использовать их в собственной деятельности, и эта специфическая активность является существенным фактором развития, «очеловечивания» психики ребенка.

Выбор в качестве объекта поучения детей З-6 лет связан с тем, что именно в этом возрасте нагляднее всего видны основные «узлы» формирования знаково-символической функции (ЗСФ): появляются внутренний план деятельности и наглядно-образное мышление, элементы воображения, первые формы креативности и попытки создания и реализации замысла и т. д. Сам дошкольный возраст может рассматриваться как модель, иллюстрирующая эволюцию ЗСД. В старших возрастах мы будем иметь дело с уже «ставшей» функцией и не застанем ни отправных точек формирования отдельных знаковых процессов, ни начальных фаз образования 3СД как системы.

Современная культyра представлена большим многообразием знаково-символических систем (наука, литератyра, живопись, музыка, театр, кино, телевидение и пр.). У каждой системы свой язык, который необходимо усвоить и понимать и взрослому и ребенку.

Проблемой знака занимается и психология. В отечественной психологии первым ученым, который обратил внимание на проблему роли знака в психогенезе и развитии семиотической функции был Л. С. Выготский. Л. С. Выготский считал, что овладение новыми средствами (т. е. знаками, символами) переводит детей на более высокий уровень интеллектуального развития.

Оперирование знаково-символическими средствами начинается задолго до школы. Жест, по Л. С. Выготскому, — это генетически исходная форма, лежащая в основе других символических форм: словесной речи, символической игры, детского рисунка. С помощью них происходит развитие на становление письменной речи.

Л. С. Выготский определил ступени символического развития ребенка.

Рисунки — символика первой ступени, когда ребенок изображает предметы, а не слова. Это графическая речь ребенка. Роль игры в рисунок можно рассматривать как предысторию появления письменного знака.

Роль знаково-символической системы в нашей современной жизни вообще и в процессе учебы в школе и в вузе, в частности, все возрастает. От этого никуда не уйти. И ребенок должен быть подготовлен к пониманию основ семиотики, должен уметь оперировать моделированием и другими видами знаково-символической деятельности.

Итак, информация может быть представлена не только в устной и письменной форме естественного языка, но и в условных формах: схемах, диаграммах, графиках, картах, чертежах. В каждой науке есть своя научная символика. И детей нужно научить переводить информацию, выраженную в одной знаково-символической системе в другие.

Фрагменты занятий по формированию умения использовать знаково-

символические средства

Фрагменты занятий первого этапа

Задание 1.1

Воспитатель показывает детям различные знаки и задает вопросы:

• Перед вами различные знаки. Какие из них вам приходилось

• видеть раньше?

• Где вы их встречали?

• Как вы думаете, зачем они нужны?

• «Прочитайте» знаки.

• Что помогло вам понять, о чем они говорят вам?

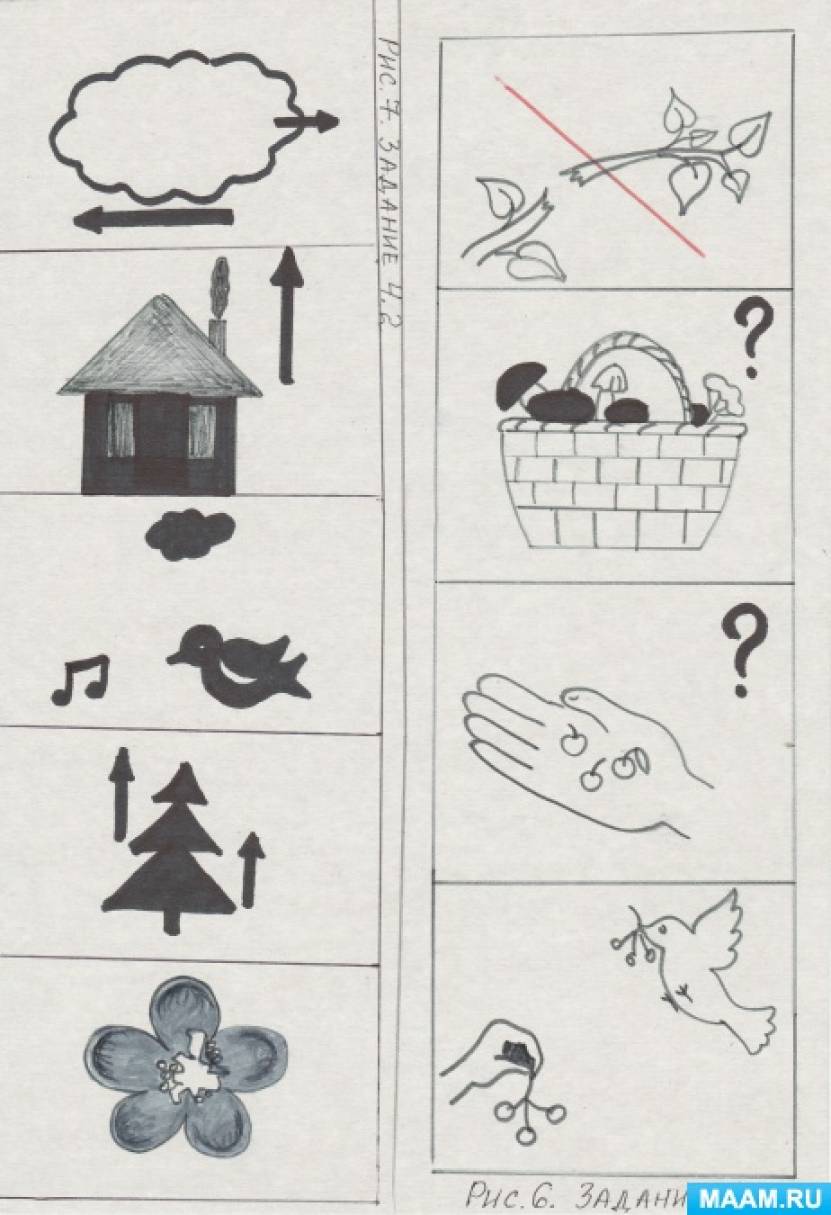

(Рисунок 1)

Задание 1.2

Воспитатель показывает дорожные знаки и задает вопросы:

• Как вы думаете, кто с кем говорит с их помощью?

• Для чего они нужны?

• Попытайтесь понять, что обозначает каждый знак, учитывая то, что красные контуры говорят о запрещении или ограничении, а синие – разрешают и сообщают.

Задание 1.3

Детям предлагается «записывать» свои наблюдения за погодой при помощи общепринятых знаков (облачко, тучка, солнышко, капли дождя, снежинки) и придумывать свои обозначения (радуга — семицветный мост, град – белый горошек, гроза — зигзаг молнии и барабан).

Задание 1.4

Проводится игра «Ритмические узоры». Сначала создается узор. Его нужно придумать и нарисовать. Например, маленьким треугольником обозначить тихий хлопок. В таком случае,воспитатель спрашивает:

• Как тогда будет выглядеть на бумаге громкий хлопок?

• Как обозначить череду громких и тихих хлопков, исполненную воспитателем: громкий, громкий, тихий хлопок?

• Как обозначить прыжки, приседания, повороты, пропеваемые детьми звуки и другие компоненты узора?

Дети придумывают и озвучивают самые разные узоры, учатся продолжать узор по образцу, искать ошибки в них путем озвучивания и т. д.

Фрагменты занятий второго этапа

3адание 2.1

Вниманию детей предлагается для игры в «Страну наоборот». Заполняется только первая строчка. Ребенку нужно придумать действия и символы, антонимичные данным.

(Рисунок 2)

3адание 2.2

Махаону II — царю бабочек — необходимо знать, сколько цветков распустилось на растении каждого вида. На участке или в группе выбирается несколько растений, цветки которых заметно отличаются по внешнему виду. 3адача детей — придумать, как схематично изобразить цветки (это требует внимания к форме и числу лепестков, их взаимному расположению, и указать их число цифрамlи или соответствующим числом точек).

Фрагменты занятий третьего этапа

Задание З. 1

Детям предлагается подсказка, с помощью которой они смогут актуализировать свои представления.Например:

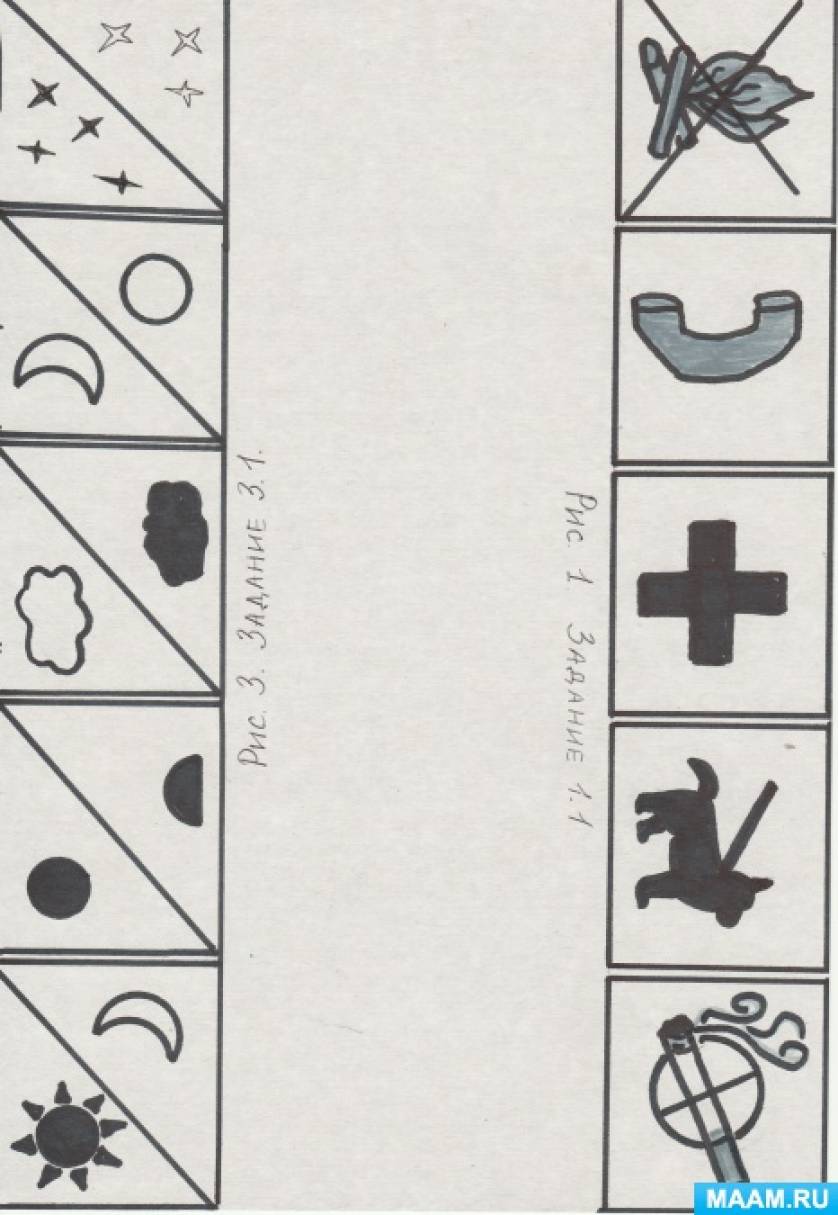

Рассмотрите рисунок. О чем может рассказать нам небо? (Можно узнать о времени суток, о погоде, раньше люди пользовались лунным календарем и ориентировались по звездам).

(Рисунок 3)

Задание З. 2

Пользуясь подсказкой своего гостя — Капризного Утра, ребятам нужно рассказать, как правильно чистить зубы. (Движения «пружина» (вверх-вниз, «маятник» (влево-вправо, «пчела» (по спирали, «за дверью» (очищается внугренняя поверхность зубов).)

(Рисунок 4)

Задание З. 3

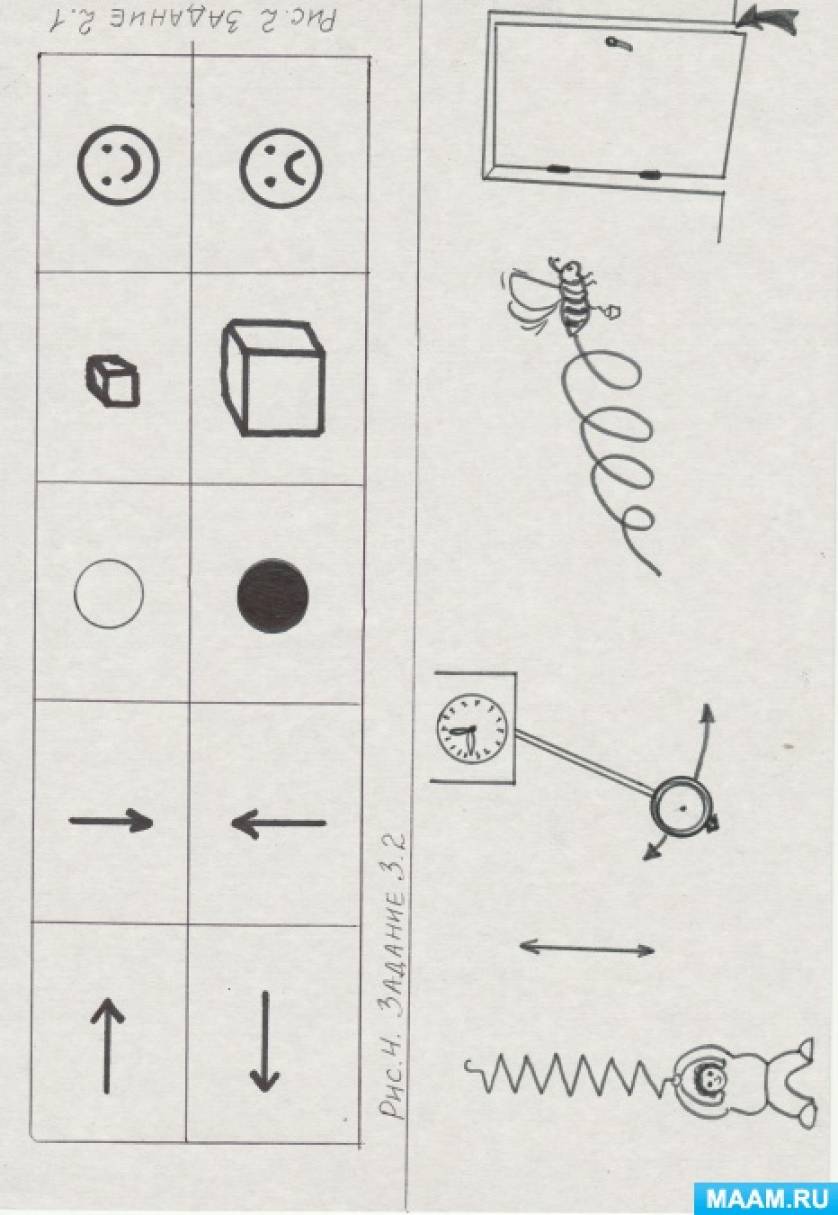

Согласно сюжету занятия или в рамках игры детям предлагается «прочитать» символьное письмо, инструкцию или разгадать загадку.

(Рисунок 5)

Фрагменты занятия четвертого этапа

Задание 4.1

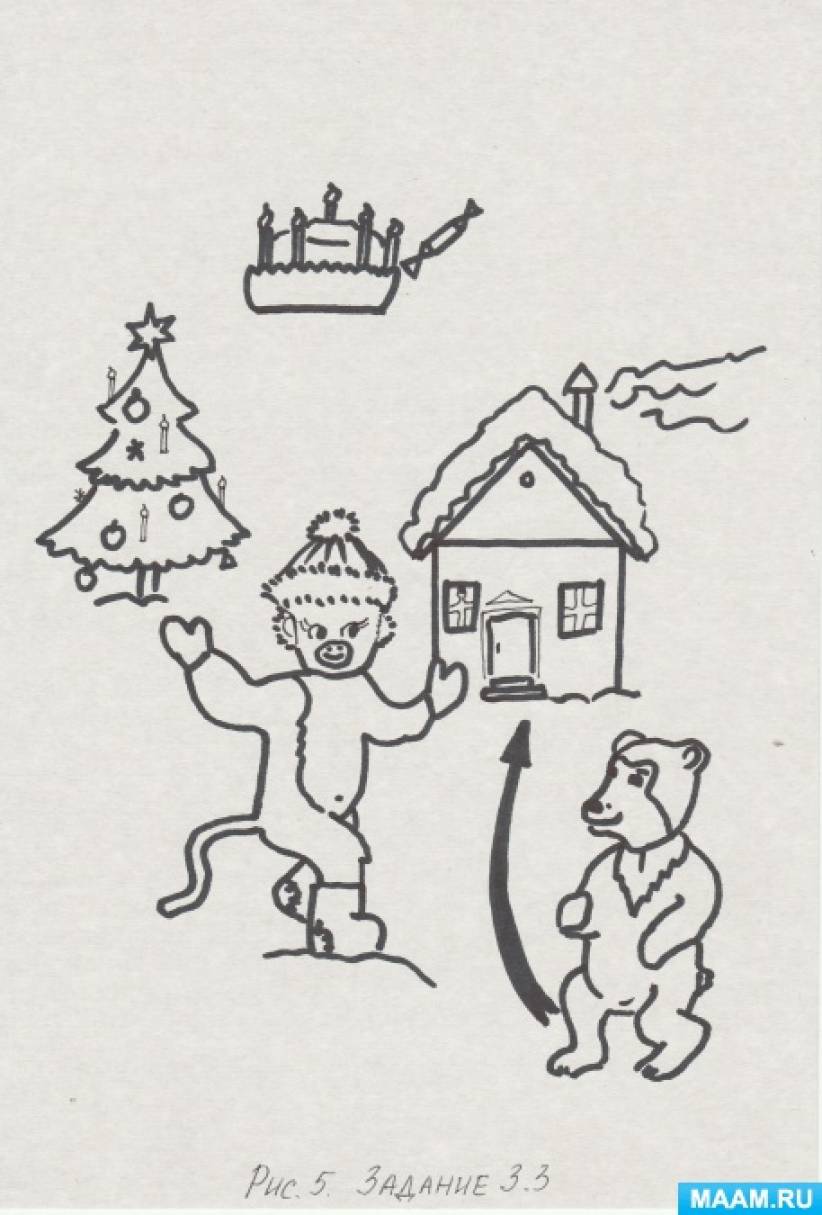

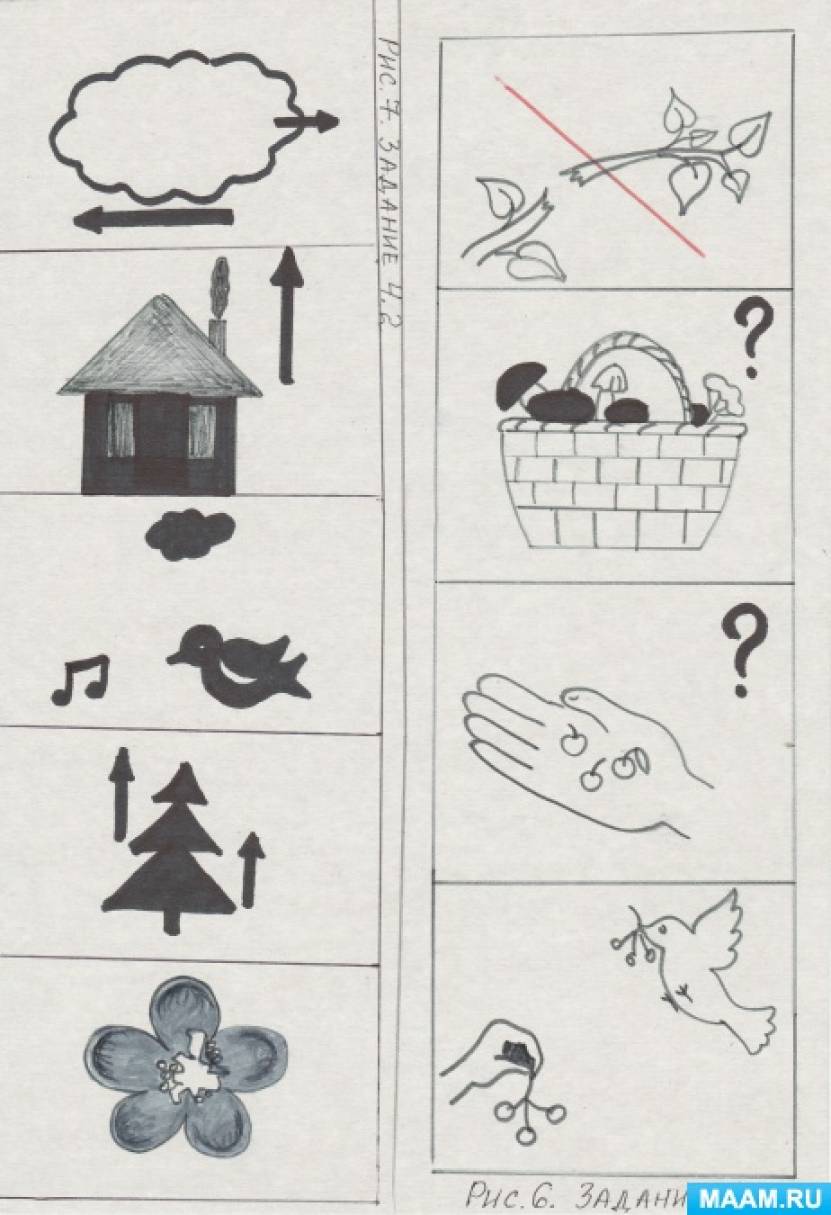

По результатам беседы детям предлагается придумать и нарисовать знаки-рекомендации тем, кто отправляется на прогулку в осенний парк. Ребята «пишут» о том, что необходимые для проведения задуманного опыта веточки не нужно срывать, их можно подобрать на земле; нельзя брать в руки незнакомые грибы и ягоды; не стоит без необходимости рвать ягоды, которыми питаются птицы и другие животные.

(Рисунок 6)

Задание 4.2

Познакомив детей с народными приметами, связанными с ясной погодой, воспитатель предлагает ребятам найти рисунки,соответствующие каждой из них: ветер у земли и облака движутся в разных направлениях; дым из труб поднимается вверх, птицы поют в дождь, лепестки фиалки раскрыты, ветви ели подняты вверх. Старшим дошкольникам можно предложить подумать, как будут звучать аналогичные приметы, предвещающие дождь. Пользуясь образцом, нужно нарисовать «угаданные» приметы.

(Рисунок 7)

Источник

Содержание

Ведение…………………………………………………………………………….3

Глава 1. Формирование

знаково-символической функции сознания

в дошкольном возрасте……………………………………………………………..5

1.1. Характеристика

знаковой функции сознания………………………………5

1.2. Особенности

формирования знаково-символической функции

сознания у детей дошкольного возраста……………………………………………………12

Глава 2. Цели, задачи

исследования знаково-символической функции

сознания у детей дошкольного возраста……………………………………….18

2.1. Методики, способствующие

формированию и развитию знаково-символических

умений у детей дошкольного возраста……………………….18

Заключение……………………………………………………………………….23

Литература……………………………………………………………………….25Приложение

Введение

Дошкольный

возраст (с 3 до 7 лет) является прямым продолжением

раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой

неудержимостью онтогенетического потенциала

к развитию. Это период овладения социальным

пространством человеческих отношений

через общение с близкими взрослыми, а

также через игровые и реальные отношения

со сверстниками.

Дошкольный возраст приносит ребенку

новые принципиальные достижения.

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая

мир постоянных вещей, овладевая употреблением

все большего числа предметов по их функциональному

назначению и испытывая ценностное отношение

к окружающему предметному миру, с изумлением

открывает для себя некоторую относительность

постоянства вещей. При этом он уясняет

для себя создаваемую человеческой культурой двойственную

природу рукотворного мира: постоянство

функционального назначения вещи и относительность

этого постоянства [11].В перипетиях отношений

со взрослыми и сверстниками ребенок

постепенно обучается тонкой рефлексии

на другого человека. В этот период

через отношение со взрослым интенсивно

развивается способность к идентификации

с людьми, а также со сказочными и воображаемыми

персонажами, с природными объектами,

игрушками, изображениями и т.п.

Одновременно

ребенок открывает для себя

позитивную и негативную силы

и обособления, которым ему предстоит овладеть

в более позднем возрасте.

Испытывая потребность в любви и одобрении,

осознавая эту потребность и зависимость

от нее, ребенок учится принятым позитивным

формамобщения, уместным во взаимоотношениях

с окружающими людьми. Он продвигается

в развитии речевого общения и общения

посредством выразительных движений,

действий, отражающих эмоциональное расположение

и готовность строить позитивные отношения

[12].

В этот

период продолжают бурно развиваться

речь, способность к замещению, к

символическим действиям и использованию

знаков, наглядно-действенное и наглядно-образное

мышление, воображение и память.

Развитие речи как знаковой формы деятельности

не может быть понято вне соотношения

с развитием других знаковых форм. В игре

ребенок открывает знаковый смысл предмета-заместителя,

а в рисовании — знаковый смысл графических

построений. Одновременное называние

одним словом-наименованием отсутствующего

предмета и его заместителя или предмета

и графического построения насыщает значение

слова знаковым смыслом. Знаковый смысл

постигается в предметной деятельности

(ребенок постепенно овладевает функциональным

назначением предметов), слово, оставаясь

одним и тем же в своем наименовании, меняет

свое психологическое содержание. Слово

выступает как своеобразный знак, используемый

для хранения и передачи некоторой идеальной

информации о том, что лежит за пределами

словесного обозначения [11].

Таким

образом, на этапе развития знаковой функции

в дошкольном возрасте ребенок интенсивно

продвигается в пространство знаковых

замещений объективных природных и собственно

человеческих реалий. Знаковая функция

речи — ключ для вхождения в мир человеческого

социально-психологического пространства,

средство для понимания людьми друг друга.

Через овладение знаками ребенок начинает

соответствовать уровню знакового развития

цивилизации, становится современником

своего века.

Объект

исследования –

знаково-символическая функция сознания.

Предмет

исследования – развитие знаково-символической

функции сознания у детей дошкольного

возраста.

Целью

данной курсовой работы является выявление

особенностей формирования и развития

знаково-символической функции сознания

у детей дошкольного возраста. Поставленная

цель определяется следующими задачами:

1. Теоретическое

обоснование проблемы исследования.

2. Выявление

особенностей развития знаково-символической

функции сознания у дошкольников.

3. Подбор

экспериментальных методик для изучения

знаково-символической функции сознания

в дошкольном возрасте.

Изучение

будет проходить по аналитико-синтетическому

методу (анализ литературы по проблемам

исследования).

Структура

работы: курсовая работа состоит из

введения, двух глав, заключения, списка

литературы (14 источников) и приложения.

Глава

1

Формирование

знаково-символической

функции сознания в

дошкольном возрасте

1.1.

Характеристика знаковой

функции сознания

Знаково-символическая

функция сознания – замещение

одних предметов другими и

их изображениями, использование речевых,

математических и других знаков. Способствует

овладению логическими формами

мышления, появлению и расширению возможности

дополнять и замещать реальные вещи, ситуации,

события воображаемыми, составлять из

материала накопленных представлений

новые образы[11].

Знаковая

функция развивается первоначально

в связи с практической деятельностью

и лишь, потом переносится на употребление

слов, дает ребенку возможность думать

словами. Предпосылкой возникновения

знаковой функции служит овладение предметными

действиями и последующее отделение действия

от предмета. Когда действие начинает

выполняться без предмета или с предметом,

который ему не соответствует, оно теряет

свое практическое значение и превращается

в изображение, обозначение реального

действия. Если ребенок пьет из кубика,

то это уже не питье, а обозначение питья

[7,9,11].

Знаковая

функция не открывается, а усваивается

ребенком. И образцы замещений, и образцы

игровых переименований предметов дает

взрослый. Но усвоение происходит только

в том случае, если оно подготовлено развитием

собственной деятельности ребенка (которая

тоже направляется взрослым).

В период

зарождения знаковой функции дети склонны,

пользуясь малейшим намеком, усматривать

изображения, точнее, обозначения знакомых

предметов буквально во всем. Знаковая

функция, даже в ее простейших формах,

начинает влиять на мышление ребенка.

Вместе с представлениями о реальных действиях

с реальными вещами он начинает использовать

в наглядно-образном мышлении и образы,

обозначающие эти действия и вещи, выделяющие

в них именно те стороны, которые важны

для решения конкретной задачи [6,11].

Психологи

и лингвисты выделяют несколько взаимосвязанных

направлений овладения субъектом умениями

использовать знаково-символические средства

в онтогенезе:

1.От формирования

индикативных (указание на предметы) и

номинативных (называние предметов, их

обозначение) функций к функциям сигнификативным

(замещение предметов).

Сначала

у ребенка появляются первые жесты

направленности и указания, а также

ориентировка на определенные признаки

событий и ситуаций («индексы»), когда

ребенок по внешним признакам одних предметов

и явлений устанавливает наличие других

предметов или явлений. Например: указательный

жест другого человека, служащий ориентиром

для познавательной активности ребенка;

испачканные вареньем губы, по которым

ребенок может установить, что именно

ел другой человек, и т. п. Далее появляются

действия замещения одних предметов другими:

например, палочка вместо лошадки в игровой

деятельности.

Параллельно

ребенок овладевает речевой деятельностью

– умениями использовать знаки языка

для достижения разнообразных коммуникативных

и познавательных результатов. На этой

основе постепенно формируются функции

развернутой коммуникации, организации

интеллектуальной деятельности и функции

произвольной регуляции поведения и деятельности.

Благодаря

этому ребенок приобретает возможность

в последующем на протяжении всей жизни

произвольно овладевать сложными знаково-символическими

системами, замещающими, обобщающими,

моделирующими и объясняющими объекты,

процессы, предметы действительности

[3,8,9,11].

2. От

умений использовать малое число

знаковых элементов в замещаемой ситуации

(слова-предложения в раннем детстве) к

постоянно увеличивающемуся их количеству.

3. От

использования знаков по отношению

к присутствующим объектам и

предметам к надситуативному

использованию знаков по отношению

к значениям, которое позволяет «конструировать»

все более сложные абстракции по мере

формирования внутреннего плана действий

и установление межпонятийных связей

и иерархической категоризации.

4. От

последовательного, развернутого

во времени соотнесения знаково-символических

средств – к количественно увеличивающейся

их связности в целостные схемы – к появлению

схематизации и моделирования, на основе

которых осуществляется ориентировка

в сложноструктурированных предметных

отношениях и связях.

5. От

первоначального использования речи как

средства регуляции своего поведения

в процессе подчинения речевым указаниям

взрослого к последующему овладению умением

регулировать поведения других людей

с помощью активных речевых указаний.

К последующему овладению речью как средством

самоорганизации и саморегуляции: ребенок

формулирует речевые указания для себя

и сам им подчиняется [4,5,11,12].

Стадии

стихийного освоения дошкольниками

речевых, игровых и изобразительных

знаково-символических действий (Глотова

Г.А.):

1. Под влиянием

взаимодействия со взрослыми у детей происходит

связывание звуков, действий, каракулей

с какими-либо объектами (предметами, явлениями,

ситуациями). Появляется способность с

использованием знаков указывать на данные

объекты, а позднее и замещать их.

В

развитии речи (от 9месяцев до 1,5 лет)

– слова обозначают целые ситуации.

В

развитии игры (с 1 года до 2 лет) – перенос

освоенных действий с одних предметов

на другие, однократные действия с предметами-заместителями.

В

развитии рисования (с 2 до 3 лет) – появлений

каракулей, которые называются ребенком,

но не имеют никакого сходства с обозначением.

2. На

смену изолированным заместителям

начинают приходить их системы

– заместители становятся расчлененными

по определенным правилам [5,11].

В

развитии речи (от 1,5 до 2 лет) – переход

к многословным предложениям при отсутствии

четкой синтаксической согласованности.

В

развитии игры (от 2 до 3 лет) – соединение

одноактных действий в цепочки без их

четкой логической сюжетной связности

и взаимной подчиненности [10,12,13].

В

развитии рисования (от 3 до 4 лет) – от

изображений отдельных изолированных

частей предметов к построению сюжетов

без соблюдения пропорций и перспектив.

Часто наблюдается «прозрачность рисунка»

— изображение невидимых частей предметов.

3. Уточнение

и корректировка используемых семиотических

систем, их согласование с задаваемыми

взрослыми образцами и эталонами, а также

осознание некоторых семиотических закономерностей.

В

развитии речи (с 2 лет) – исчезают ошибки

в согласовании слов, появляется словообразовательное

творчество.

В

развитии игры (с 3 лет) – всестороннее

совершенствование сюжетно-ролевой игры.

Источник