Развитие поля зрения у ребенка

Зрительная система ребенка уже при рождении обладает некоторыми безусловными зрительными рефлексами — прямая и содружественная реакция зрачков на свет, кратковременный рефлекс поворота глаз и головы к источнику света, попытка слежения за движущимся объектом. В дальнейшем, с ростом ребенка, постепенно развиваются и совершенствуются все другие зрительные функции.

Световая чувствительность

Световая чувствительность появляется сразу после рождения. С самых первых дней жизни ребенка свет оказывает стимулирующее действие на развитие зрительной системы в целом и служит основой формирования всех ее функций. Однако, под действием света у новорожденного не возникает зрительный образ, а вызываются, в основном, неадекватные защитные реакции. Световая чувствительность у новорожденных резко снижена, причем в условиях темновой адаптации она в 100 раз выше, чем при адаптации к свету. К концу первого полугодия жизни ребенка световая чувствительность существенно повышается и соответствует 2/3 ее уровня у взрослого, а к 12–14 годам становится почти нормальной. Пониженную световую чувствительность у новорожденных объясняют недостаточным развитием зрительной системы, в частности сетчатки. Расширение зрачка в темноте у них происходит медленнее, чем его сужение на свету. Но уже на 2–3-ей неделе в результате появления условно-рефлекторных связей начинается усложнение деятельности зрительной системы, формирование и совершенствование функций предметного, цветового и пространственного зрения.

Центральное зрение

Центральное зрение появляется у ребенка только на 2–З-м месяце жизни. В дальнейшем происходит его постепенное совершенствование — от способности обнаруживать предмет до способности его различать и распознавать. Возможность различать простейшие предметы обеспечивается соответствующим уровнем развития зрительной системы, а распознавание сложных образов уже связано с развитием интеллекта.

На 4–6-м месяце жизни ребенок реагирует на появление рядом лиц, а еще раньше — на 2–3-м месяце замечает грудь матери. На 7–10-м месяце у ребенка появляется способность распознавать геометрические формы (куб, пирамида, конус, шар), а на 2–3-м году жизни нарисованные изображения предметов. Полное восприятие формы предметов и нормальная острота зрения развиваются у детей только к периоду школьного обучения.

На 4–6-м месяце жизни ребенок реагирует на появление рядом лиц, а еще раньше — на 2–3-м месяце замечает грудь матери. На 7–10-м месяце у ребенка появляется способность распознавать геометрические формы (куб, пирамида, конус, шар), а на 2–3-м году жизни нарисованные изображения предметов. Полное восприятие формы предметов и нормальная острота зрения развиваются у детей только к периоду школьного обучения.

Острота зрения новорожденного крайне низка, по данным исследований она составляет 0,005–0,015. В течение первых месяцев постепенно возрастает до 0,01–0,03. К 2-м годам она повышается до 0,2–0,3 и только к 6–7 годам (а по разным данным и к 10–11) достигает 0,8–1,0.

Цветовосприятие

Параллельно развитию остроты зрения происходит становление цветовосприятия. В ходе исследований выявлено, что способность распознавать цвет впервые появляется у ребенка в возрасте 2–6 мес. Различение цветов начинается, прежде всего, с восприятия красного цвета, возможность же распознавать цвета коротковолновой части спектра (зеленый, синий) появляется позже. К 4–5-ти годам цветовое зрение у детей уже хорошо развито, но продолжает совершенствоваться. Аномалии цветоощущения у них встречаются приблизительно с такой же частотой и в таких же количественных соотношениях между лицами мужского и женского пола, как и у взрослых.

Поле зрения

Границы поля зрения у детей дошкольного возраста примерно на 10% уже, чем у взрослых. К школьному возрасту они достигают нормальных величин. Размеры слепого пятна по вертикали и горизонтали, определенные при исследовании с расстояния 1 м, у детей в среднем на 2–3 см больше, чем у взрослых.

Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение развивается позднее других зрительных функций. Главная особенность бинокулярного зрения состоит в более точной оценке третьего пространственного измерения — глубины пространства. Можно выделить следующие основные этапы развития пространственного зрения у детей.

- При рождении ребенок сознательного зрения не имеет. Под влиянием яркого света у него суживается зрачок, закрываются веки, голова толчкообразно откидывается назад, но глаза, при этом, бесцельно блуждают независимо друг от друга.

- Через 2–5 нед. после рождения сильное освещение уже побуждает ребенка удерживать глаза относительно неподвижно и пристально смотреть на световую поверхность.

- К концу первого месяца жизни оптическое раздражение периферии сетчатки вызывает рефлекторное движение глаза, в результате которого световой объект воспринимается центром сетчатки. Эта центральная фиксация вначале совершается мимолетно и только на одной стороне, но постепенно, в связи с повторением, она становится устойчивой и двусторонней. Бесцельное блуждание каждого глаза сменяется согласованным движением обоих глаз. Формируется физиологическая основа бинокулярного зрения.

Таким образом, бинокулярная зрительная система формируется, несмотря на еще явную неполноценность монокулярных зрительных систем, и опережает их развитие. Это происходит для того, чтобы в первую очередь обеспечить пространственное восприятие, которое в наибольшей мере способствует лучшему приспособлению организма к условиям внешней среды.

В течение 2-го месяца жизни ребенок начинает осваивать ближнее пространство. В первое время близкие предметы видны в двух измерениях (высота и ширина), но благодаря осязанию ощутимы в трех измерениях (высота, ширина и глубина). Закладываются первые представления об объемности предметов.

В течение 2-го месяца жизни ребенок начинает осваивать ближнее пространство. В первое время близкие предметы видны в двух измерениях (высота и ширина), но благодаря осязанию ощутимы в трех измерениях (высота, ширина и глубина). Закладываются первые представления об объемности предметов.

На 4-м месяце у детей развивается хватательный рефлекс. При этом направление предметов большинство детей определяют правильно, но расстояние оценивается неверно. Ребенок ошибается также в определении объемности предметов: он пытается схватить солнечные блики и движущиеся тени.

Со второго полугодия жизни начинается освоение дальнего пространства. Осязание при этом заменяют ползание и ходьба. Они позволяют сопоставлять расстояние, на которое перемещается тело, с изменениями величины изображений на сетчатке и тонуса глазодвигательных мышц, создаются зрительные представления о расстоянии. Эта функция обеспечивает трехмерное восприятие пространства и совместима лишь с полной согласованностью движений глазных яблок и симметрией в их положении. Механизм ориентации в пространстве выходит за рамки зрительной системы и является продуктом сложной деятельности мозга. В связи с этим дальнейшее совершенствование пространственного восприятия тесно связано с познавательной деятельностью ребенка.

Значительные качественные изменения в пространственном восприятии происходят в возрасте 2–7 лет, когда ребенок овладевает речью и у него развивается абстрактное мышление. Зрительная оценка пространства совершенствуется и в более старшем возрасте.

В дальнейшем развитии зрительных ощущений ребенка принимают участие как врожденные механизмы, выработанные и закрепившиеся, так и механизмы, приобретенные в процессе накопления жизненного опыта.

Смотрите также:

- Проверка зрения у ребенка online

Оценка статьи:

4.7/5 (69 оценок)

Оцените статью

Запись оценки…

Спасибо за оценку

Источник

Развитие полей зрения у детей

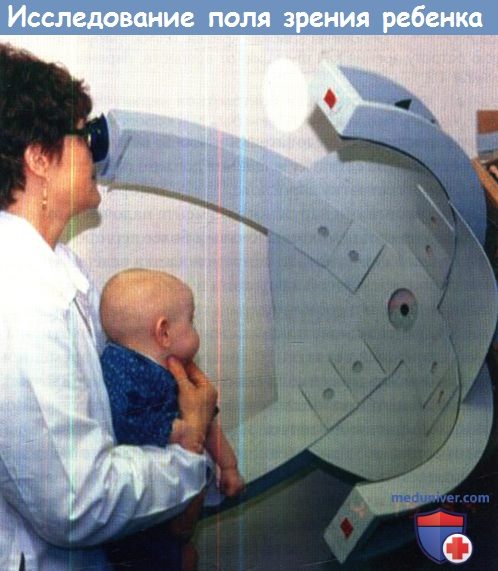

Периферическое поле зрения исследуется в условиях световой адаптации. Стимулы предъявляются в определенных точках периферии. Во время исследования реакция пациента должна быть четко связана со стимулом. Взрослые и дети старшего возраста могут взаимодействовать с исследователем, нажимая кнопку зуммера или каким-либо другим образом.

Пороги восприятия стимулов на периферии у таких пациентов можно быстро и достоверно определить, применяя автоматическое оборудование и стандартизированные статистические методики. Достаточно достоверные показатели автоматической статической периметрии можно получить у здоровых восьмилетних детей, а после отработки навыка, и у некоторых детей уже в пять лет.

Неавтоматизированные методики, например кинетическая периметрия по Гольдманну, выполнимы и у детей в возрасте четырех лет, особенно если их преподносить в форме компьютерной игры. Мы считаем, что современные методики нужно пытаться применять у как можно более маленьких детей с риском наличия дефектов поля зрения. Центральная фиксация и последующая реакция движения головы и глаз (ориентировочная реакция) ребенка на предъявляемый стимул должны строго контролироваться проводящим исследование врачом. Было исследовано развитие периферического поля зрения у здоровых младенцев и детей.

Размеры поля зрения доношенных новорожденных значительно меньше, чем детей более старшего возраста и взрослых. Горизонтальные границы поля зрения равномерно расширяются, начиная с возраста двух месяцев в течение всего периода младенчества; в возрасте 1,5-4 лет размеры бинокулярного и монокулярного полей зрения достигают 90-95% от размеров поля зрения взрослого.

У детей в возрасте 4-10 лет размеры поля зрения, полученные с помощью дугового периметра или сферопериметра, приближаются к размерам поля зрения, полученным при кинетической периметрии по Гольдманну. Развитие носовых и височных границ поля зрения может задерживаться, хотя это подтверждается не всеми исследованиями. Высока вариабельность размеров поля зрения у младенцев и детей; 95% доверительный интервал размеров монокулярного поля зрения обычно составляет +/- 10-15°.

На результаты определения границ поля зрения влияют уровень внимания и незрелость зрительных функций.

Экспериментальный дуговой периметр для исследования поля зрения младенцев.

Здоровый пятимесячный младенец смотрит на дисплей центральной фиксации.

Ориентировочное движение головы и глаз младенца указывают на то, что он заметил периферический стимул. Стимул представляет собой мелькающий желтый светодиод, появляющийся вдоль дуг периметра. Проводящий исследование врач надевает очки с синими фильтрами и не видит желтых стимулов; при помощи видеосистемы (не показана) он следит за фиксацией взора младенца и отмечает его реакции на стимул.

Пациенты с когнитивными или неврологическими нарушениями, которые не могут достаточно хорошо выполнять условия исследования на автоматическом или традиционном периметре, обследуются с помощью альтернативных методик. Некоторые из этих методик были разработаны для исследования развития периферического поля зрения у здоровых младенцев. Психофизические схемы, сходные с методиками оценки остроты зрения с помощью зрительного предпочтения, позволяют с точностью исследовать поле зрения у детей.

Наиболее часто используемый альтернативный тест — конфронтационная периметрия. Пациент должен адекватно реагировать на предъявляемые зрительные стимулы, например на свет или игрушки. Проводящий исследование врач перед предъявлением стимула должен тщательно оценить фиксационное поведение пациента. Точкой фиксации обычно является лицо врача. При проведении исследования нужно учитывать ориентировочную реакцию пациента на периферический стимул. Обычно стимул предъявляется, начиная с дальней периферии, и медленно перемещается к центру.

Необходимо исследовать каждый квадрант. Ошибочные реакции на движения врача указывают на недостоверность исследования. Чтобы избежать этого, можно пользоваться тонкой палочкой со светящимся наконечником. Для фиксации внимания важно проводить исследование в форме игры. Для конфронтационных тестов не разработаны стандартные стимулы и методики. Клиницист должен использовать одни и те же стимулы и методики при проведении разных серий тестов. При таких исследованиях, в отличие от современных автоматизированных методов периметрии, характеристики предъявляемых стимулов гораздо выше порогов восприятия и границы поля зрения определяются весьма приблизительно; мелкие скотомы остаются не выявленными.

Поэтому подобные методики применимы для выявления обширных абсолютных дефектов, например гемианопсии или квадрантной анопсии, вызванной ретрохиазмальной патологией, либо нижней горизонтальной гемианопсии при поражении белого вещества теменно-затылочной области головного мозга у недоношенных, либо концентрического сужения поля зрения вследствие дегенерации сетчатки или токсического действия лекарств.

Дуговой периметр или модифицированный сферопериметр — более совершенные приборы по сравнению с конфронтационными тестами, поскольку с их помощью получаются числовые результаты. Можно построить карту реакций пациента на предъявляемые стимулы в заданных точках поля зрения. Стимулы включают в себя белые круги, светодиоды и другие мелкие источники света. Необходимо проводить измерения в каждом квадранте вдоль основных косых меридианов (45°, 135°, 225° и 315°). Результаты кинетической периметрии на дуговом периметре характеризуются высокой вариабельностью, даже при использовании одинаковых стимулов и методик, как это делалось в некоторых исследованиях ретинопатии недоношенных и некоторых других.

Если исследовать монокулярное поле зрения не удается, полезную информацию о зрительных функциях ребенка можно получить при исследовании бинокулярного поля зрения.

На результаты периметрии влияют некоторые особенности поведения ребенка, в том числе распределение внимания между центральным и периферическим предъявляемыми стимулами. Слишком яркий центральный стимул может снизить способность ребенка переключать внимание и ослабить ориентировочную реакцию на периферический стимул. В идеале центральный и периферический стимулы должны быть одинаковых размеров и яркости. На результаты периметрии младенцев также оказывают заметное влияние размеры стимула, скорость движения к центру и частота мельканий.

Звуковой сигнал, сопровождающий появление центрального и периферического стимулов может повысить внимание и усилить ориентировочную реакцию у младенцев младшего возраста, но не у начинающих ходить. Интересно, что параметры, влияющие на результаты периметрии младенцев, оказывают незначительное воздействие при обследовании взрослых.

— Также рекомендуем «Развитие зрительных реакций у детей»

Оглавление темы «Развитие зрительных функций глаза.»:

- Факторы влияющие на развитие зрительных функций

- Развитие остроты зрения у ребенка и ее определение

- Развитие контрастной чувствительности зрения

- Развитие верньерного и стереоскопического зрения

- Развитие порога темновой адаптации

- Развитие полей зрения у детей

- Развитие зрительных реакций у детей

Источник

Бинокулярное зрение — это сложный механизм, благодаря работе которого человек видит объемно и может нормально ориентироваться в пространстве. Как и большинство зрительных функций, бинокулярность начинает развиваться с детства. Как происходит этот процесс, какие стадии он проходит, и как его контролировать?

Развитие зрения у детей

Глаза ребенка и зрительная система начинают развиваться практически с самого рождения. Уже в первые секунды после появления на свет у младенца есть некоторые безусловные рефлексы органов зрения в виде реакции зрачков на свет, есть попытки слежения глазами за движущимися объектами. По мере роста и взросления ребенка формируются и другие зрительные функции.

Самая первая такая функция — светочувствительная. Она появляется сразу после рождения. Светочувствительность становится основой формирования всех остальных функций зрения. При попадании световых лучей на сетчатку глаза новорожденного зрительный образ не возникает, но уже наблюдаются защитные реакции зрачков. Световая чувствительность постепенно повышается, а зрительные функции совершенствуются.

Примерно на 2-3-ем месяце появляется центральное зрение. Оно развивается и со временем ребенок от способности находить предмет глазами доходит до способности распознавать его и отличать от других предметов. Центральное зрение у детей до года развивается и совершенствуется очень быстро. В 4-6 месяцев они реагируют на лица, на 7-ом месяце распознают формы предметов, геометрические фигуры. Также постепенно повышается острота зрения. Параллельно с ее развитием наблюдается становление цветовосприятия. Дети начинают распознавать цвета в 2-6 месяцев. Окончательно формируется цветовосприятие к 4-5 годам. Позднее всех этих зрительных функций развивается бинокулярное зрение.

Что такое бинокулярное зрение?

Бинокулярное (стереоскопическое, пространственное) зрение — это способность видеть мир объемно, различные формы, размеры предметов и расстояние между ними. Работает эта функция зрительного аппарата, главным образом, за счет фузионного рефлекса. Он представляет собой соединение двух изображений от обоих глаз в одну картинку. Объединение этих изображений происходит в коре головного мозга, который получает сигналы от органов зрения и обрабатывает их. Для существования пространного восприятия необходим ряд условий:

- острота зрения не ниже, чем 0.4 на обоих глазах;

- отсутствие анизометропии (отличия в рефракции левого и правого глаз);

- симметричное положение глаз и согласованные их движения;

- отсутствие патологий в виде помутнений сетчатки, роговицы и хрусталика;

- изейкония (оба глаза видят равные по размерам объекты);

- нет повреждений центральной нервной системы.

Как уже было сказано выше, острота зрения и другие функции начинают формироваться с рождения, поэтому нормальное их развитие, отсутствие глазных заболеваний и патологий нервной системы являются залогом развития бинокулярности.

Формирование бинокулярного зрения у детей

Есть несколько этапов, в течение которых происходит закладывания основ для развития стереоскопического восприятия:

- После появления на свет малыш еще не имеет сознательного зрения, глазные движения его хаотичны, а взгляд блуждающий. Бинокулярного зрения на этом этапе нет, так как для его функционирования необходимы согласованные движения глазных яблок.

- Примерно через две недели или через месяц увеличивается светочувствительность, более яркое освещение «вынуждает» младенца фиксировать взгляд на предметах, удерживать глазные яблоки неподвижно, смотреть на свет более пристально.

- К концу первого и началу второго месяца у новорожденного пропадает бесцельное блуждание глаз. Их движения становятся параллельными, симметричными и согласованными.

На всех этих этапах бинокулярного (пространственного) зрения нет, но развиваются и устанавливаются физиологические основы для его формирования. Можно сказать, что стереоскопическая система уже начинает развиваться при неполноценной сформированности монокулярных систем зрения.

В течение второго месяца малыш уже осваивает ближнее пространство. Сначала он видит все в двух измерениях (по высоте и ширине). Осязание помогает углублять ближнее пространство. Так у ребенка появляется первое представление об объемности. Хватательный рефлекс развивается у детей примерно в 4 месяца. Им еще сложно распознать расстояние до объектов, они ошибаются при определении их объемов, но, в целом, оценивают пространство верно.

Дальнее пространство малыш начинает осваивать с 6-го месяца. Он ползает, пытается встать на ноги, что дополняет осязательную функцию. В этот же период происходят изменения в сетчатке — величина изображений на ней увеличивается. Кроме того, укрепляются мышцы глаз. Их движения приобретают согласованный характер. Обычный механизм ориентации в пространстве, основанный на рефлексах, усложняется. Восприятие превращается в продукт мозговой активности. Дальнейшее формирование пространственного (бинокулярного) зрения теперь напрямую связано не только с глазами, но и с познавательной деятельностью.

Таким образом, бинокулярное зрение у детей до года находится в состоянии формирования. Создаются все необходимые условия для его развития. С первого года бинокулярность формируется быстрее. Серьезные изменения качественного характера наблюдается в возрасте 2-7 лет. Параллельно с этим развивается речь, абстрактное мышление. Окончательно пространственное восприятие формируется к 12-14 годам. На протяжении всех этих лет нужно внимательно следить за развитием зрения ребенка, чтобы вовремя выявить отклонения и устранить их.

Проверка бинокулярного зрения у детей

Она осуществляется либо при наличии офтальмологических болезней (нистагм, косоглазие), либо в ходе планового осмотра в детском саду или школе. Оценивается бинокулярность различными способами. Зачастую офтальмологи используют для проверки опыт с призмой. Он является объективным и позволяет оценить состояние зрительного аппарата у малолетних детей. Врач закрывает один глаз пациента призмой с силой 8-10 диоптрий. Она изменяет направление лучей, в результате чего глазное яблоко изменяет свое положение. В это время окулист наблюдает за другим глазом. Через 20-30 секунд он убирает призму. У испытуемого в этот момент должна возникнуть диплопия — двоение изображения. Однако фузионный рефлекс возвращает глаз в первоначальное положение и двоение пропадает. Опыт повторяется с другим глазом. Если результат такой же, врач делает заключение о наличии бинокулярности. Если движения глаз не согласованы, определяется, какой из них ведущий. Самой частой патологией, которая сопровождается нарушениями пространственного зрения, является косоглазие. Есть различные формы и причины этого заболевания. От них зависит лечение. Важно начать его своевременно, иначе один глаз может утратить зрительные функции.

Есть и другие методы оценки бинокулярного зрения. Их можно провести самостоятельно. В числе таких методов — опыт Соколова. Пациент должен посмотреть вдаль правым глазом через свернутый в трубку лист бумаги. Левую ладонь нужно держать на дистанции 15 см от неприкрытого трубкой глаза. Если зрение бинокулярное, то ребенок увидит тоннель в ладони, а через него — изображение, получаемое правым глазом. Эксперимент можно провести над обоими зрительными органами.

Еще один доступный в домашних условиях способ проверки зрения — проба с промахиванием. Для опыта нужны два карандаша, один из которых необходимо держать вертикально, а другой — горизонтально. Разведя руки в стороны, ребенок должен соединить кончики карандашей. Если нет нарушений зрения, сделать это будет легко.

Проверить с помощью этих методов зрение ребенка достаточно сложно. Конечно, подросток может и сам это сделать, а, например, дошкольника придется заинтересовать какой-либо игрой. Провести проверку у совсем маленьких детей (до года) этими способами невозможно. Это можно сделать только в кабинете специалиста. В его распоряжении есть необходимое оборудование, которое дает возможность не только определить характер зрения (монокулярное или бинокулярное), но и установить причины патологии, если таковая будет обнаружена. В домашних условиях можно получить лишь приблизительные результаты, которые просто дадут представление о наличии или отсутствии пространственного зрения.

Источник