Приступ у ребенка 5 лет трясет

Симптомы тремора у ребенка

- Непроизвольное дрожание (колебание) конечностей может быть мелко- и крупноразмашистым в зависимости от амплитуды движений. Может присутствовать в покое и уменьшаться при выполнении произвольных движений, отсутствовать в покое и появляться при выполнении произвольных движений или не зависеть от выполнения движений.

- Непроизвольное мелкое дрожание головы в виде покачиваний головы из стороны в сторону (по типу “ нет-нет”) или вверх-вниз (по типу “ да-да”).

- Непроизвольное дрожание всего тела.

- Непроизвольное мелкое дрожание вытянутого языка.

- Непроизвольное мелкое дрожание нижней челюсти.

Формы тремора у ребенка

- В зависимости от распространенности выделяют две формы тремора:

- локальный тремор присутствует в отдельных частях тела (язык, конечности, голова);

- генерализованный тремор равномерно выражен во всем теле.

- В зависимости от происхождения выделяют две формы тремора.

- Физиологический имеется у всех людей, проявляется чаще всего в руках при их вытягивании перед собой. Усиленный физиологический тремор (“ тремор усталой мышцы”) появляется после активных нагрузок на мышцы, при сильном волнении, эмоциях.

- Патологический появляется при различных заболеваниях и состояниях: хроническом нарушении мозгового кровообращения, отравлениях и т.п.

- По амплитуде тремора выделяют следующие две его формы:

- мелкоразмашистый;

- крупноразмашистый.

- В зависимости от особенностей проявления выделяют следующие основные формы тремора.

- Статический тремор (тремор покоя): присутствует и наиболее выражен в покоящейся ненапряженной мышце.

- Динамический тремор (акционный): появляется или усиливается при активных движениях в мышце:

- постуральный — появляется или усиливается при поддержании какой-либо позы (например, удерживание выпрямленных рук перед собой);

- тремор сокращения — появляется или усиливается при поддержании сокращения мышцы (например, длительное сжатие кулака);

- интенционный тремор — появляется при выполнении точных мелких движений (например, попытка дотронуться кончиком пальца руки до носа).

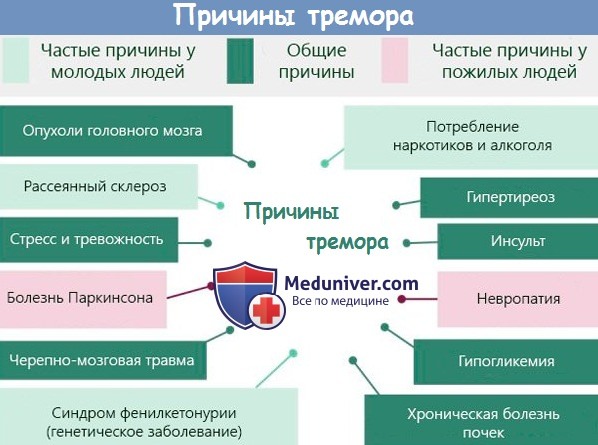

Причины тремора у ребенка

- Сильное волнение, эмоциональное перенапряжение, физическая усталость.

- Болезнь Паркинсона: заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной скованности и мелкоразмашистого тремора покоя.

- Эссенциальный тремор (болезнь Минора): наследственное доброкачественное заболевание, проявляющееся непрогрессирующим тремором, который чаще более выражен в мышцах шеи (дрожание головы).

- Избыток гормонов щитовидной железы (тиреотоксикоз).

- Черепно-мозговые травмы.

- Острое нарушение мозгового кровообращения, особенно в верберобазилярном бассейне, кровоснабжающем мозжечок.

- Рассеянный склероз — заболевание, при котором в головного мозге и мозжечке образуется множество очагов распада миелина (основного белка нервных волокон).

- Опухоли мозжечка.

- Абсцессы (гнойники) в мозжечке.

- Дегенеративные заболевания (оливопонтоцеребеллярная дегенерация, стрионигральная дегенерация): группа заболеваний с неизвестными причинами развития, при которых происходит постепенная гибель клеток головного мозга и мозжечка, ответственных в том числе за контроль мышечного тонуса и координацию движений (что проявляется развитием тремора).

- Болезнь Вильсона-Коновалова: наследственное заболевание, суть которого в нарушении обмена меди, которая откладывается в организме и повреждает головной мозг.

- Печеночная и почечная недостаточность.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика тремора у ребенка

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания:

- как давно появилось дрожание головы, конечностей, языка;

- были ли в семье у кого-то подобные жалобы;

- какое событие непосредственно предшествовало появлению тремора (черепно-мозговая травма, эмоциональное волнение).

- Неврологический осмотр: оценка наличия тремора, его амплитуды и особенностей проявления, а также признаков неврологических нарушений, которые могут сопровождать тремор (снижение или повышение мышечного тонуса, некоординированность движений, нистагм (колебательные движения глазных яблок), недержание мочи).

- ЭМГ (электромиография): метод позволяет оценить электрическую активность мышц и более точно описать амплитуду и частоту тремора.

- ЭЭГ (электроэнцефалография): метод оценивает электрическую активность разных участков головного мозга, которая изменяется при различных заболеваниях.

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы позволяют послойно изучить строение головного мозга, выявить нарушение структуры его ткани, а также определить наличие гнойников, кровоизлияний, опухолей, очагов распада нервной ткани.

- Возможна также консультация детского невролога, нейрохирурга, медицинского генетика.

Лечение тремора у ребенка

- Лечение зависит от причины, вызвавшей тремор:

- препараты леводопы и ингибиторы МАО-b при болезни Паркинсона (заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной скованности и мелкоразмашистого тремора покоя).

- препараты, уменьшающие тремор (бета-адреноблокаторы) при усиленном физиологическом треморе и эссенциальном треморе (наследственное доброкачественное заболевание, проявляющееся непрогрессирующим тремором, который чаще более выражен в мышцах шеи (дрожание головы));

- препараты, уменьшающие выработку гормонов щитовидной железы (тиреостатики) при их избытке;

- гормональная терапия (стероиды) и препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС) — при рассеянном склерозе (заболевание, при котором в головного мозге и мозжечке образуется множество очагов распада миелина (основного белка нервных волокон));

- гемодиализ (искусственная почка) — при почечной недостаточности;

- борьба с интоксикацией (отравление организма продуктами разложения белка), антибиотикотерапия, либо пересадка печени при печеночной недостаточности;

- хирургическое удаление гнойников и опухолей мозжечка.

Осложнения и последствия тремора у ребенка

- Нарушение социальной адаптации при сильно выраженном дрожании конечностей, головы или всего тела.

Профилактика тремора у ребенка

- Контроль артериального (кровяного) давления.

- Предварительный прием препаратов, уменьшающих физиологический тремор (бета-адреноблокаторы), если он мешает, например, при публичных выступлениях, экзаменах.

- Остальные причины развития тремора непредсказуемы и не поддаются профилактике.

Источник

Тремор у ребенка: причины дрожания у детейТремор может являться симптомом многих неврологических заболеваний (вторичный тремор) или может не сопровождаться какими-либо обнаруживаемыми аномалиями головного мозга (эссенциальный тремор). Эссенциальный тремор часто обусловлен генетически. Эссенциальный тремор является относительно частым заболеванием, передающимся обычно аутосомно-доминантным путем. Семейный анамнез тремора обнаруживается приблизительно в 60% случаев (Lou и Jankovic 1991; Bain et al., 1994; Fernandez-Alvarez и Aicardi, 2001). Приблизительно 5% случаев приходится на долю детей, мальчики болеют чаще девочек (Louis et al., 2005). В небольшом количестве семей выявлена связь с Зр хромосомой (ЕРМ1) (Kovach et al., 2001) или 2р22-р25 хромосомой (ЕРМ2) (Higgins et al., 2004; Louis, 2005). Вероятна и большая генетическая гетерогенность. Известны спорадические случаи заболевания. Тремор может возникать в возрасте двух лет. Возраст начала заболевания варьирует внутри одной семьи, то есть выявить семейный характер заболевания может быть сложно. Приступы дрожи могут быть первым проявлением болезни у маленьких детей. Аномальные движения ритмичны и имеют характер колебаний. Они отсутствуют в покое и возникают при движении и удержании позы. Тремор начинается и преобладает в верхних конечностях, и у детей редко затрагивает голову и шею. У взрослых тремор может подавляться или значимо уменьшаться при приеме алкоголя. Несмотря на прогрессирование в начальной стадии, позднее симптомы стабилизируются. При неврологическом осмотре патология не выявляется, а развитие прогрессирует. Диагноз не представляет сложностей при наличии семейного анамнеза. В других случаях необходимо исключить психологический тремор и редко встречающийся симптоматический тремор. Выясняется, что эссенциальный тремор является гетерогенным состоянием и, вероятно, включает несколько отдельных заболеваний (Jankovic et al., 2004; Louis, 2005). Заболевание обычно имеет доброкачественный характер, и чаще всего лечение не требуется. В случаях, когда тремор приводит к инвалидизации, пропранолол является препаратом выбора. Примидон также эффективен (Lou и Jankovic, 1991). В некоторых случаях возможно применение клоназепама.

Семейное дрожание подбородка может являться доброкачественным состоянием, приводящим к инвалидизирующему заболеванию. Ген локализован на 9q13-q21 хромосоме (Jarman et al., 1997). Несмотря на возможность лечения ботулотоксином, терапия обычно не показана. Особой формой тремора головы является синдром «качающейся головы куклы» (ритмичное покачивание головы и плеч), обычно представляющий собой медленные ритмичные кивания головы, иногда покачивания из стороны в сторону, частота движений обычно составляет 1-3 Гц и отмечается при гидроцефалии, связанной с обструкцией или кистами и опухолями третьего желудочка (Mussel et al., 1997; Bhattacharyya et al., 2003). Симптом появляется после 5-6 лет и исчезает после проведения шунтирования. Небный тремор обычно называется миоклонусом неба, но термин «тремор» более корректен, так как движения обычно носят периодический характер. Данный симптом может быть признаком поражения ствола мозга, несмотря на редкую встречаемость у детей, или идиопатическим (Deuschl et al., 1994). Симптоматический тремор может сочетаться с дегенеративными заболеваниями (Howard et al., 1993; Samuel et al., 2004b). Идиопатический тремор, встречающийся изолировано, часто выявляется при слышимом внутриушном щелчке. Описанные проявления не являются признаками симптоматических случаев. В некоторых случаях тремор и слышимые щелчки могут сохраняться во время сна. Тремор исчезает через различные промежутки времени и считается вполне доброкачественным (Boull-oche и Aicardi 1984; Yokota et al., 1990). Некоторые хотя бы на некоторое время способны контролировать тремор усилием воли. — Также рекомендуем «Тики и другие аномальные движения у детей» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.12.2018 |

Источник

Панические атаки у детей встречаются нечасто, так как эта патология более характерна для взрослых пациентов 20-40 лет. Лечение такого состояния у ребенка сложнее, чем у лиц старшего возраста, так как он не осознает, что с ним творится, и не понимает, почему так происходит. При этом малыша охватывает страх, отчаяние, у него повышается тревожность. Как же понять, что у ребенка приступ паники, и что делать в данной ситуации?

Почему возникают приступы страха у детей?

Панические атаки у детей встречаются гораздо реже, чем во взрослом возрасте

Панические атаки ночью или днем встречаются примерно у 3% всех детей. Больше всего патологическому состоянию подвержены дети школьного возраста. Негативные факторы, вызывающие симптомы, имеют психологический или физиологический характер. Существуют такие причины развития панических атак:

- нарушение функциональности нервной системы, например, невроз;

- психические заболевания (к ним можно отнести, например, биполярное расстройство);

- интоксикация организма вследствие употребления лекарственных или других сильнодействующих средств;

- наследственность;

- неблагоприятные психологические условия пребывания в семье: алкоголизм у родителей, употребление ими наркотиков, агрессия, наказания, гиперопека или недостаток внимания со стороны родителей;

- тяжелые соматические заболевания (например, бронхиальная астма);

- переутомление;

- подавленное состояние, депрессия;

- особенности детского характера: демонстративность, повышенная мнительность, тревожность.

Запустить механизм развития патологического состояния может детский страх чего-либо, иногда искусственно созданный окружающими для того, чтобы малыш себя хорошо вел.

Часто первый приступ начинается внезапно без видимой причины, а потом его уже может запускать само состояние ожидания страха и сопутствующей симптоматики. Получается замкнутый круг, из которого без помощи специалиста малышу с родителями самостоятельно не выбраться.

Проявления приступов паники у детей

Симптомы во время приступа паники: страх, тахикардия, гипергидроз, тремор конечностей

Паническая атака у детей характеризуется учащенным сердечным ритмом, усилением выделения пота — гипергидрозом.

Также у них появляются такие симптомы:

- ощущение жжения и боль в груди;

- тремор (дрожание) рук, их онемение;

- проблемы с дыханием;

- бледность кожи;

- сухость во рту;

- ощущение нехватки воздуха;

- приступы тошноты, нарушение функций желудка и кишечника;

- дезориентация в пространстве, ухудшение координации движений;

- головокружение, а иногда и обмороки;

- ребенку становится страшно, его охватывает паника, ему хочется убежать.

Симптомы ярко выражены не всегда. Иногда ребенок испытывает легкий психологический дискомфорт. Длительность приступа чаще составляет 15 минут, но время может увеличиваться в зависимости от степени тяжести состояния ребенка. Панические атаки ночью случаются редко, но они способны провоцировать бессонницу.

Возможные осложнения

Если с проблемой не начать борьбу вовремя, она приведет к развитию фобического невроза, страхи пациента усилятся. Дополнительно развиваются психические нарушения.

Панические атаки способны спровоцировать такие осложнения:

- частые обмороки, при которых пациент может травмироваться;

- ухудшение симптоматики ВСД;

- усугубить чувство подавленности и одиночества, может развиться депрессия.

Если болезнь протекает длительное время, пострадавший начинает замыкаться в себе, а его тревожное состояние усиливается. Со временем пациент становится социально дезадаптированным. Он не может нормально общаться с окружающими, становится неуверенным в себе, у него ухудшается успеваемость в школе, часто наступает апатия и безразличие к окружающему миру.

Диагностика патологии

Лечение панических атак у детей должно начинаться с диагностики

Лечение патологического состояния начинается с обследования ребенка. Диагностика затруднена, так как дети иногда не могут понять и точно объяснить, что с ними происходит. Родители тоже пугаются и не знают, что делать, поэтому иногда вызывают скорую помощь.

Точный диагноз способен поставить психиатр и психолог. Предварительно они должны исключить физиологические причины развития панических атак. Ребенку дополнительно назначаются анализы на содержание гормонов в крови, МРТ головного мозга, УЗИ внутренних органов и др. Родители должны сообщить, когда начался первый приступ, как часто повторяются атаки, что запускает механизм их развития. Врач собирает анамнез, чтобы исключить или подтвердить генетическую предрасположенность.

Лечение панических атак у детей

Так как родители не всегда знают, что делать при приступе, специалист должен объяснить им, что они должны вести себя спокойно, чтобы не усугубить состояние ребенка еще больше. Терапия патологии комбинированная, предусматривает такие мероприятия:

- Медикаментозное лечение. Оно проводится на первых этапах развития патологического состояния и направлено на устранение симптомов психологического характера. Если причина приступов физиологическая, то назначаются соответствующие лекарственные средства: гормональные, противовоспалительные, обезболивающие, успокаивающие. Курс терапии может длиться до 6 месяцев, а иногда и дольше.

- Психотерапия. Она бывает когнитивная, поведенческая и эмоционально-ориентированная. Этот метод лечения применяется совместно с лекарственными препаратами. Специалист учит детей осознавать свои страхи, понимать те мысли, которые запускают механизм атаки и предотвращать ее. Ребенок начинает понимать, что ему не грозит опасность, а его тревога не обоснована. Также психолог помогает пациенту развить оптимистический настрой, положительные эмоции. Постепенно интенсивность симптоматики снижается, а со временем она пропадает совсем.

Лечение нужно начать вовремя, как только стали появляться первые приступы.

Помощь при приступе: сохранять спокойствие, дать присесть или прилечь ребенку. Помогает спокойное дыхание (вдох через нос, немного задержать и выдох через рот), можно использовать «дыхание в пакет». Поговорите с малышом и отвлеките его, можно попросить сосредоточить взгляд на каком-либо предмете. Все это — точка опоры, сосредоточенность, дыхание и спокойствие родителей — помогает ребенку обрести контроль над ситуацией и перестать боятся, при этом приступ проходит быстрее.

Если приступ панической атаки случился ночью, то надо полежать с ребенком, обнимая и успокаивая его, дождаться, чтобы заснул. На какое-то время стоит поспать с ним в его комнате или не выключать в темное время ночник.

Прогноз и профилактика

Что делать при повышенной тревожности у детей? Создать благоприятный психологический климат в семье

При своевременном обращении к специалистам ребенка можно полностью вылечить. Главное — не запускать патологический процесс. Что касается профилактики, то здесь важен положительный эмоциональный и психологический климат в семье. Ребенку очень нужна поддержка и забота родителей, их вера в его силы.

Чтобы сохранить здоровье ребенка, нужно отказаться от вредных привычек, больше гулять с ним на свежем воздухе, заниматься физкультурой. Нужно следить за физическим здоровьем детей, организовать правильный режим, чтобы они не переутомлялись. Любые воспалительные или инфекционные болезни нужно лечить при появлении первых же симптомов. Также ребенка следует научить защищаться от внешних негативных психологических и физиологических факторов.

Панические атаки могут случаться в любом возрасте и требуют комплексного лечения. От патологии можно избавиться, если в терапевтической схеме будет скомбинирован прием лекарственных средств и психотерапии, а родители будут строго придерживаться рекомендаций специалистов.

Читайте также: причины и лечение панических атак у женщин

Источник