Кризис в семье когда ребенку 1 год

Почему кризис после рождения ребенка — это нормально, как его распознать и победить

Если после рождения ребенка вы стали замечать, что отдаляетесь от мужа, если кажется, что вы говорите на разных языках и он даже не пытается вас понять, — не делайте поспешных выводов. Скорее всего, в вашей семье начинается обычный кризис, которого не удается избежать большинству пар. Согласно статистике, в первые месяцы после появления малыша почти в 90% семей появляется напряженность и недопонимание. Именно по этой причине во многих странах, да и в России, развод в семье, где есть ребенок до года, официально запрещен.

Семейный кризис сопровождает рождение не только первого ребенка. Независимо от того, какой по счету младенец появился в семье, это всегда испытание для супругов. Правда, проходит этот кризис по-разному: длится пару месяцев или растягивается на более долгое время, выливается в бурные ссоры или проявляется в небольших разногласиях. К счастью, большинство семей успешно преодолевает трудности первых 12 месяцев — именно такой срок, по мнению психологов, необходим для полноценного осознания себя родителями.

Симптомы кризиса

Вот основные признаки кризиса первого года:

- Вы сильно устаете, и даже сон не приносит отдыха. Нередко после относительно спокойного дня вам кажется, что вы грузили вагоны;

- Вы стали мало разговаривать с супругом. Раньше вы обсуждали все на свете, а теперь обмениваетесь короткими репликами, и только о ребенке — словно других тем больше не существует;

- Вы постоянно недовольны мужем, вам кажется, что все он делает не так или слишком мало и неохотно. Хочется высказать ему свои претензии, но вы подавляете раздражение и копите негативные эмоции;

- Вы ощущаете дискомфорт от финансовой несамостоятельности;

- Вы считаете, что ваши сексуальные отношения отошли на десятый план. И даже если на фоне глобальной усталости вас это устраивает, то супруга — явно нет.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно разобраться, из-за чего возник кризис и как выйти из него с наименьшими потерями.

Чего нельзя делать во время кризиса:

– выходить из себя, кричать, даже когда отношения накалены;

– критиковать мужа за инициативу, направленную на ребенка (то, что он надевает памперс задом наперед или кормит не той ложкой, не так важно);

– постоянно жалеть себя, даже если для этого есть поводы;

– говорить плохо о другом родителе в присутствии малыша;

– манипулировать ребенком в процессе ссор и разногласий.

Почему случился кризис

Есть ряд причин, которые вызывают конфликтные ситуации в семье. Устранить их несложно, но первым делом нужно осознать.

- Усталость — один из главных факторов, приводящих к напряженности в отношениях. Недостаток сна и отдыха при постоянной загруженности самыми разными обязанностями негативно сказывается на эмоциональном состоянии, делая женщин более уязвимыми;

- Гормональный фон. От концентрации пролактина — гормона, ответственного за лактацию, — зависит не только количество и качество молока, но и интенсивность выработки других гормонов. В идеале баланс восстанавливается через несколько месяцев после родов, но так, к сожалению, происходит далеко не всегда. Даже самая спокойная женщина под воздействием гормонов может стать раздражительной, а иногда и истеричной. Многие молодые мамы признаются, что в первые месяцы после родов не могли управлять своим настроением и эмоциями;

- Зависимое положение также становится источником стресса для многих женщин. Причем это и физическая, и эмоциональная зависимость от новорожденного, который не может обойтись без мамы, и финансовая — от мужа, часто принимающего на себя роль единственного кормильца;

- Одна из главных причин дискомфорта для мужчин — адаптация к роли отца. Во-первых, теперь внимание и забота жены направлены прежде всего на малыша. Во-вторых, отцовского инстинкта не существует, и мужчина не всегда знает, что делать с новорожденным. В-третьих, на мужей часто давит чувство возросшей ответственности;

- Проблемы сексуального характера. На качество секса влияет и психологическое состояние женщины после родов, и усталость, и банальное отсутствие желания на фоне гормонов, и недовольство своим внешним видом. Ну и, наконец, страх, что ребенок проснется в самый неподходящий момент;

- С появлением новорожденного супругам приходится менять свой образ жизни, привычки, распорядок дня. Субботние завтраки в неторопливой обстановке, просмотр любимых сериалов по вечерам, полуночные разговоры с подругами — все это было до рождения ребенка. Такие перемены в первую очередь обременительны для мужчин, которые, в отличие от женщин, не наделены гормонами, позволяющими быстро осознать «родительство». Им необходимо больше времени для адаптации;

- Завышенные ожидания мужчины и женщины относительно самих себя и друг друга. Большинство молодых родителей хотели бы видеть себя идеальными мамой и папой. И если вдруг что-то не соответствует этим представлениям, появляются дополнительные поводы для переживаний, критики и самокритики.

Как выйти из кризиса

Теперь, когда определены причины «заболевания», можно перейти к их устранению. Первое, что нужно сделать, — признать, что проблема существует, и начать ее решение с самой себя. Если вы будете довольной и счастливой, от этого выиграют все члены семьи и ваши отношения с ними.

- В первую очередь обеспечьте свои базовые потребности — еду и сон. Следите за тем, чтобы «высыпать» положенные восемь часов в сутки, и полноценно, с удовольствием и регулярно ешьте. Вот увидите — вы станете более уравновешенной, а вместе с этим начнете гораздо спокойнее воспринимать капризы ребенка. Да и претензии к мужу будут не такими значительными;

- Пейте больше воды. Обезвоживание делает нас агрессивными и ухудшает настроение, а кормящей маме соблюдать водный баланс просто необходимо. Если боитесь закрутиться и забыть о приеме очередной порции жидкости, придумайте «напоминалки»;

- Мыслите позитивно. Если ребенок часто плачет, говорите себе: «А ведь он плачет меньше, он не такой беспокойный, как раньше. И с каждым днем будет лучше»;

- Найдите средство, которое поможет вам сохранять самообладание в кризисных ситуациях. Это может быть вкусный травяной чай, ванна с аромамаслами, маска для лица;

- Открыто разговаривайте с мужем о своих чувствах и переживаниях, о том, какой помощи вы ждете от него в воспитании ребенка. Это позволит вам, с одной стороны, поделить обязанности, а с другой — понять, что думает ваш партнер о будущем. Какую роль он отводит бабушкам? Считает ли возможным привлечь няню? Как относится к детскому саду? Чем больше ответов, тем меньше конфликтов будет в дальнейшем;

- Не стесняйтесь просить мужа о помощи. Помыть посуду после ужина, пропылесосить или развесить белье — даже такая помощь разгрузит занятую маму. Просьбы должны быть максимально конкретными: «Милый, сходи, пожалуйста, в магазин — вот тебе список», — а не: «Я хочу, чтобы ты мне больше помогал». Маленькая подсказка: сделайте список дел на день и повесьте его на видное место (например, на холодильник или около входной двери). На фоне длинного перечня ваших обязанностей «вынести мусор» или «разгрузить стиральную машину» будет выглядеть каплей в море. Убьете двух зайцев: продемонстрируете, как много вы делаете, и наглядно покажете, что просите его о малости;

- Устраивайте себе выходные, не обязательно на целый день. В это время папа (или бабушка) сможет полноценно заниматься малышом, а вы — собой. Определите, что нужно для расслабления именно вам. Чтение, массаж, прогулка без коляски хотя бы полчаса. В первый год материнства женщины очень часто забывают о себе, что неправильно.По мере взросления малыша время можно увеличивать, добавляя в свои выходные часы встречи с подругами, походы по магазинам, просмотр кино или любые другие вещи, которые могут заряжать и доставлять удовольствие;

- Помогите мужу стать хорошим папой! Инстинкты, связанные с уходом за младенцем, в мужчине воспитываются, а не просыпаются. Расспросите его о том, как он представлял себе малышей и уход за ними в собственном детстве. Показывайте мужу, как кормить или переодевать ребенка, не скупитесь на похвалы. Желательно поручить супругу какую-то регулярную обязанность, например купать малыша;

- Хотя бы иногда делайте что-то только вдвоем: ходите в кино, на выставки, в кафе. Если выйти не получается, старайтесь найти десять минут, чтобы просто вместе выпить кофе;

- Верните в свои отношения флирт. Например, отправляйте каждый день мужу смс с приятными словами, напоминайте о своей любви. Не пренебрегайте банальными, всем известными «рецептами» создания интимной атмосферы: зажгите свечи, включите музыку, сделайте пару глотков вина;

- Чаще обнимайте друг друга. Многим известно высказывание американского психолога Вирджинии Сатир: «Нам нужно четыре объятия в день для выживания, восемь объятий для поддержки и двенадцать — для роста». Четыре объятия в день — это ваш необходимый минимум в кризисный период. Ведь во время объятий в организме увеличивается количество эндорфинов, которые не только отвечают за чувство радости, но даже снижают боль и укрепляют иммунитет;

- Напоминайте партнеру о его значимости для вашей семьи. Да, он не может кормить грудью и, наверное, не так душевно поет колыбельные. Но перед ним стоит другая важнейшая задача — создать все условия для того, чтобы его спутница жизни могла спокойно ухаживать за ребенком. И когда мужчина чувствует, что его роль значима и оценена любимой женщиной, — у него прибавляется сил и энергии, появляется желание делать больше;

- Делитесь с друзьями и близкими своими переживаниями. Это не значит, что нужно непременно выносить сор из избы, но если вы расскажете о своих проблемах, то узнаете, как кризис преодолевали в других семьях.

Что делать, если кризис не проходит

Если собственными усилиями кризис погасить не удается, не стесняйтесь прибегать к помощи специалистов. По статистике, 80% пар, обратившихся к психотерапевтам, сохранили хорошие отношения в семье.

Кризис — явление временное, и он обязательно закончится. Будьте мудрее, любите друг друга, а в тяжелые периоды вспоминайте не обиды, а лучшие моменты отношений. В конечном итоге главное, что вы есть друг у друга, а у вас есть чудесный малыш. Все трудности преодолимы!

Источник

Автор: Кокорина Екатерина Геннадьевна, 32 года. В данный момент находится в декрете по уходу за первым ребенком и ожидает появление второго. Высшее психолого-педагогическое образование.

Все мы слышали, что наибольшее количество разводов приходится на первый год жизни ребенка. Но каковы причины такой статистики? И самое главное, можно ли как-то предотвратить ухудшение отношений в молодой семье с появлением малыша?

Причины ухудшения отношений между молодыми родителями

- В организме женщины, с появлением ребенка происходят глобальные перемены. Гормональный фон сильно меняется, поэтому молодая мама порой может вести себя не совсем адекватно, с точки зрения обычного человека. В тяжелых случаях, это состояние называется послеродовой депрессией.

- Помимо гормонального фона, изменяется само женское тело. Послеродовые травмы, растяжки, гиперлактация, набор веса — все это очень сильно угнетает женщину. Она перестает чувствовать себя красивой, и это отражается на ее поведении с мужем.

- Круговорот дел, в которых вдруг оказывается женщина после родов, может стать для нее непосильным. Ведь малыш не всегда готов лежать и ждать, пока мама приготовит покушать, сделает уборку, помоет посуду. А ведь нужно еще и самой поесть, и в душ сходить. Но мужчины не всегда понимают, почему, когда он приходит с работы, жена уставшая, злая и неухоженная, а в доме бардак.

- Сексуальные отношения между супругами также практически сходят на нет. После родов, молодая мама должна восстановиться и на это уходит около 1,5 месяцев. Многие девушки избегают секса, потому что боятся неприятных ощущений. А у некоторых женщин на фоне лактации и усталости сильно падает либидо.

- Изменяется образ жизни молодых родителей. Если раньше они с лёгкостью могли позволить себе выбраться в кино или ресторан в любое время суток, то теперь они зависят от капризов и желаний малыша. Совместный отдых становится более ограниченным.

Не забывайте, что мужчины тоже по-своему испытывают послеродовую депрессию, ведь они чувствуют, что все внимание любимой женщины вдруг перешло к ребенку. Им бывает трудно принять такое положение дел.

Как не допустить разлада в семье?

- На протяжении всей беременности молодой паре необходимо совместно готовится к рождению малыша. Например, вместе сходить на какие-либо курсы, по подготовке к родам и уходу за ребенком. На таких курсах расскажут, какие физиологические и психологические изменения происходят в организме молодой матери. В итоге, молодая пара будет более подкована в этом вопросе, и будет знать, чего можно ожидать в послеродовой период.

- Будущей маме необходимо заранее обговорить с мужем распределение обязанностей по уходу за малышом и за домом. После того как мужчина приходит с работы, он может искупать малыша. Или он может помочь жене в ведении хозяйства — приготовить с утра завтрак, перемыть вечером всю посуду.

- Молодая мама должна научиться расставлять для себя приоритеты. Если встает выбор между тем, чтобы поспать или перегладить гору одежды, она должна выбрать первый вариант.

- Женщина не должна зацикливаться на своем ребенке. Необходимо ежедневно вспоминать о необходимости тактильных ощущений между супругами. Сексуальные отношения также необходимо обсудить, поделившись с супругом всеми страхами и опасениями.

Доверительные отношения и взаимопомощь — вот залог успешного предотвращения любых конфликтных ситуаций в молодой семье.

ВНИМАНИЕ! Приглашаем в наш интернет-магазин детских товаров с доставкой по всей России. Цены и ассортимент приятно удивят, кэшбек на баланс аккаунта, персональные скидки, подарочные сертификаты.

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЫШ» Приятных покупок!

Источник

Многие взрослые считают, что возрастные кризисы у детей начинаются не раньше 3-х лет. До этого они слишком маленькие, чтобы что-то понимать настолько глубоко и переживать какие-то противоречия. Такое отношение нередко оборачивается для родителей первыми и, увы, необратимыми ошибками в воспитании. Если бы они не списывали нервозность, раздражительность и любые другие проявления личности годовалого малыша на прорезывание зубов, а помогли преодолеть ему переживаемое состояние, в дальнейшем было бы гораздо проще решить многие проблемы.

Все родители просто обязаны знать, как проявляется и сколько длится кризис 1 года, в чём его суть и что они должны сделать, чтобы помочь ребёнку преодолеть первые в его жизни противоречия. Именно в этом возрасте, если взрослые не справятся самостоятельно, возможна первая консультация у детского психолога.

Суть кризиса

За первый год жизни ребёнок проходит путь от маленького сморщенного комочка, появившегося из утробы матери, до самостоятельной личности, которая может показать свой характер. За этот период ему приходится изучить столько всего нового, сколько он впоследствии не узнает за всю жизнь.

Чтобы понять, что малыш растёт не только в физическом плане, но и в личностном, родителям нужно вспомнить его новорождённым. В первые дни он плакал только потому, что хотел есть, у него что-то болело, он замерзал или не высыпался. Большинство его реакций было продиктовано физиологией, а жизнью управляли биологические ритмы.

Но, начиная с 8-9 месяцев, всё кардинально меняется. Чем ближе первый день рождения, тем труднее управляться с ним. Всё чаще он плачет по необъяснимым причинам. В туалет сходил, выспался, наелся, нагулялся, в тепле, окружён лаской и заботой — но вдруг морщится и капризничает, отталкивает игрушки и мамину руку. Терапевт после обследования говорит, что поводов для беспокойств нет, малыш здоров. Так в чём же тогда дело?

Именно так начинается кризис 1 года жизни. У ребёнка складываются первые представления об окружающем мире и нём самом. Он переживает состояние лёгкого, но всё же стресса, обусловленного тем огромным скачком в развитии, который он совершил от новорождённого до этого момента. Он ощущает себя уже полноценной личностью, так как осознаёт собственные желания: хочет и просит есть, гулять, играть, спать и т. д.

Связь с мамой становится немного слабее: он понимает, что может уйти от неё в другую комнату, наесться без её груди. Этот фактор усугубляется, если именно на данный период приходится отказ от лактации или выход женщины на работу. Малышу трудно осознать, что он может без неё обходиться.

Главное противоречие 1 года жизни ребёнка заключается в том, что он ощущает себя полноценной личностью (в его субъективном понимании). А на деле к нему продолжают относиться как к малышу, у которого пока не может быть никаких личностных потребностей. Он знает только одно понятие — «хочу», и то продиктованное больше физиологией. А мир взрослых навязывает ему что-то непонятное и неприятное — «надо» и «нельзя». Маленький человечек не может ещё до конца их усвоить, хотя ему приходится подстраиваться под те нормы и запреты, к которым к этому времени приучают его родители.

Вывод первый. К концу 1 года жизни ребёнок переживает возрастной психологический кризис, который заключается в ощущении им самого себя как самостоятельной личности. Первое противоречие, с которым ему приходится сталкиваться, — к нему продолжают относиться как к ничего не понимающему малышу. Второе — как соединить «хочу» и «надо». Третье — как можно обойтись без мамы.

Причины

Если родители смогли осознать суть кризиса, им будет проще понять его причины. Это поможет наладить отношения с ребёнком и совместно преодолеть все противоречия этого непростого периода.

Психологи называют следующие факторы-провокаторы:

- огромное количество информации, которую нужно ежедневно усваивать и перерабатывать;

- необходимость постоянно учиться чему-то новому: есть ложкой, ползать, сидеть, ходить, говорить;

- непомерные физические нагрузки: на фоне ещё не сформировавшегося опорно-двигательного аппарата ребёнок начинает ходить, что даётся ему крайне нелегко;

- открытие окружающего мира, который, оказывается, не ограничивается кроваткой или одной комнатой, и по нему можно перемещаться — причём самостоятельно;

- отрыв от родителей: от них можно уползти и убежать — это второй разрыв с матерью в жизни ребёнка, но уже осознанный (первый — рождение);

- отказ от материнской груди — потеря ещё одной важной психофизиологической связи с мамой;

- освоение новых предметов (ложки, пирамидки, книжки, телевизора);

- выстраивание первых отношений с окружающими: у кого-то можно попросить кушать, у других это делать бесполезно.

С точки зрения психофизиологии, мозг ребёнка постоянно развивается и совершенствуется, он пытается понять, какое место занимает в этом огромном мире и как нужно себя в нём вести. Это первые шаги на пути социализации, и чем увереннее они будут, тем успешнее человек будет в будущем. Но без помощи взрослых малышу это не под силу.

Если раньше он жил по законам биологических ритмов, то к 8-9 месяцам они теряют свою организационную функцию. Его поведение кардинально меняется из-за созревания структур головного мозга и перестройки нервной системы.

Овладение ходьбой, речью, манипулятивными и предметными действиями сопровождается формированием новых качеств психики. Появляется потребность в самостоятельности (ребёнок понимает, что сам может перемещаться, чтобы изучить окружающее пространство и предметы), но для этого отсутствуют условия. Для родителей он всё такой же кроха, и большинство из того, что ему хочется, нельзя.

Разобрав каждую причину подробно и применив её к своему малышу, родителям будет проще понять, что с ним происходит. Это позволит более безболезненно преодолеть возрастной кризис первого года жизни ребёнка. Психологи и педиатры называют данный фактор обязательным условием формирования гармоничной личности в будущем.

Вывод второй. Кризис 1 года жизни — закономерный процесс, которого нельзя избежать. Его причины заложены на эволюционном уровне развития каждого человека. Гораздо страшнее его отсутствие, которое свидетельствует о наличии психофизических проблем. Вот с ними потом придётся идти уже даже не к психологу, а психотерапевту.

Как проявляется

Самое сложное — распознать кризис 1-го года, т. к. психологическое взросление, как и физиологическое, сугубо индивидуально. Название носит условный характер: у одних детей его проявление наблюдается уже в 8 месяцев, другие могут прийти к этому только в 15 месяцев. Обычно это происходит в течение 3-4 недель после того, как ребёнок начинает ходить. И вот тут важно заметить признаки, которые свидетельствуют о начале становления личности.

Главным проявлением первого возрастного кризиса являются гипобулические реакции. В психологии под этим понятием подразумеваются ярко выраженные эмоции, в основе которых лежит недовольство. Запрет на желаемое или просто его физическая недосягаемость порождает в ребёнке агрессию, он входит в кратковременное состояние аффекта и стресса и требует любыми доступными способами то, что ему нужно. Эти вспышки характеризуются:

- громким плачем, но чаще всего без слёз (они могут пойти потом, когда состояние аффекта закончится, а желаемое ребёнок так и не получит, и это будет уже другая реакция — разочарование и обида);

- резкими движениями: взмахи руками, топанье ногами, мотание головой, может даже упасть навзничь;

- живой мимикой: нахмуренные брови, плотно сжатые губы, сузившиеся глаза;

- требовательными интонациями: взрослые могут не понимать детского лепета, но по недовольному тону и быстрому темпу речи будет понятно, что малыш что-то требует и рассержен.

Гипобулические реакции могут проявляться в разные моменты. Чаще всего их причина лежит на поверхности и вполне понятна взрослым. Например, ребёнку не дали игрушку или заставляют есть пресную кашу вместо вкусной конфеты. Но иногда провоцирующий фактор завуалирован и далеко не так просто распознать, что именно ему не нравится. Это может быть детская ревность (когда кто-то целует маму или она при малыше активно общается с кем-то другим) или нехватка внимания (взрослые заняты своими делами, а он должен развлекать себя сам).

Гипобулические реакции чаще всего протекают бурно, с истерическими нотками. Однако внимательные родители на их фоне могут заметить и более смягчённые проявления кризиса:

- любопытство: малыша тянет ко всему запретному — розеткам, электроприборам, открытым окнам, дверям;

- чрезмерная активность, непоседливость;

- сопротивление маминым действиям (более мягкое, чем при гипобулических реакциях) — например, настойчивое срывание шапки с головы;

- назойливость: ползает (ходит) за мамой или папой по пятам, не отстаёт ни на минуту, не отпускает даже в туалет, дёргает за одежду, пытается что-то говорить и требует ответа;

- отказ от привычных ритуалов (не обязательно посредством гипобулических реакций): не хочет спать, есть, гулять, умываться, одеваться и т. д.

Чаще всего первый психологический кризис ребёнок переживает достаточно бурно, т. к. у него ещё нет способности саморефлексии. Все свои эмоции он демонстрирует, чтобы донести до взрослых свои ощущения и противоречия. К сожалению, большинство родителей списывают эти капризы на недомогание или, что ещё хуже, на плохой характер (молодые мамочки нередко говорят фразы вроде «вредный — весь в папашу»).

Это приводит к тому, что в плане психологического развития малыш остаётся без помощи, что впоследствии негативно сказывается на его формировании как личности. Неразрешённые противоречия могут тянуться за ним ещё длительное время, препятствуя в дальнейшем нормальной социализации.

Вывод третий. Не нужно списывать изменения в поведении ребёнка на прорезывание зубов или проявления характера. Главное — вовремя догадаться, что это первые признаки кризиса и предпринять все необходимые меры для его преодоления.

Сроки

Как уже было сказано, кризис 1 года у детей может проходить по-разному. В среднем, психологи называют период, когда он проявляется наиболее ярко, с 8 до 15 месяцев. Именно в этот отрезок нужно особенно внимательно наблюдать за всем, что происходит с малышом и ловить первые признаки зарождающихся противоречий. Здесь тоже есть несколько важных моментов, которые родителям нужно обязательно усвоить.

Во сколько начинается

Не нужно думать, что чем раньше начнётся кризис, тем лучше и тем быстрее он закончится. Здесь всё наоборот: психологи считают, что оптимальным вариантом является преодоление противоречий в период с 12 до 15 месяцев. Это продиктовано тем, что личностное развитие в этом возрасте тесно взаимосвязано с физиологией. Мозг ребёнка в 8 и 15 месяцев существенно отличается. Чем больше нейронных связей сформировано у него к моменту кризиса, тем легче ему его пережить, потому что он понимает гораздо больше.

Однако его нельзя замедлить, он зависит от индивидуальных особенностей. Если кризис выпал на младенческий возраст (до года), родителям нужно просто набраться терпения и предпринять все возможные меры для его благополучного разрешения.

Сколько длится

Длительность кризиса может составлять от 1 месяца до 1 года. Этот срок зависит от многих факторов, начиная с индивидуальных особенностей и заканчивая помощью со стороны. Чем активнее будет участие родителей в данном процессе, тем успешнее и быстрее будут преодолены противоречия. Некоторые психологи считают, что основной пик приходится на 8-15 месяцев, а затем он начинает стихать, т. е. ребёнку хватает этого времени, чтобы осознать собственную значимость и освоить основные запреты.

Другие специалисты считают, что кризис длится на протяжении целого года — с 12 до 24 месяцев. Просто гипобулические реакции то затихают, то проявляют себя с новой силой в течение всего этого времени. С одной стороны, кажется, что права именно эта группа психологов. Стоит только вспомнить, как детки, которым уже исполнилось полтора года, закатывают истерики в магазинах, чтобы им купили то, что они хотят. Однако считается, что в данном возрасте это уже последствие неправильного воспитания, когда малыш не смог в период первого кризиса освоить запреты и простейшие социальные нормы.

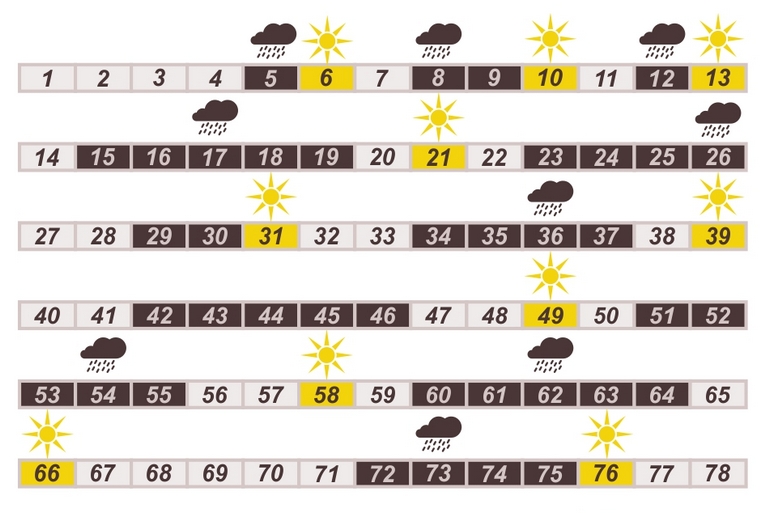

Календарь

По месяцам

Самыми проблемными в кризисе раннего возраста психологи называют 8, 9, 12 и 15 месяцы. Гипобулические реакции выражены максимально ярко и проявляются практически ежедневно.

10-й и 13-й месяцы проходят более спокойно. Гипобулические реакции крайне редки, кризис проявляется преимущественно обычными эмоциями, без истерик.

11-й и 14-й месяцы занимают «золотую середину»: капризы случаются, но в рамках допустимого.

По неделям

Если нужен более подробный календарь, то психологи отмечают следующие моменты:

- самые проблемные недели, когда с ребёнком трудно совладать и приходится набираться терпения: с 34 по 37, с 42 по 46, с 51 по 55;

- «золотая середина», когда капризы быстротечны и легко управляемы: 32, 33, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 56, 57, 59;

- благополучные недели, когда гипобулические реакции практически незаметны и взрослым можно на какое-то время расслабиться: 39, 49 и 58.

Однако к данному календарю нужно подходить, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка. Есть дети, которые могут вести себя агрессивно в так называемые благополучные недели или месяцы, но затихать в кризисные. Не нужно относиться к этому как к патологии. Это лишь общие рекомендации психологов, основанные на анализе типичных реакций, и они требуют коррекции в каждом отдельном случае.

Если нужен более подробный календарь кризисных периодов на протяжении первых 2 лет жизни ребёнка, можете воспользоваться следующей схемой:

Вывод четвёртый. Сдвинуть сроки первого возрастного кризиса невозможно. Родителям необходимо терпеливо его дождаться. Его по истечении 15 месяцев он никак себя не проявил, лучше проконсультироваться с детским психологом.

Как себя вести: советы психологов

Есть родители, которые на интуитивном уровне чувствуют кризис 1 года и пытаются помочь ребёнку в его преодолении. Это лучше, чем списывать всё на прорезывающиеся зубки или вредный характер. Однако ошибок на данном пути избежать не получится, потому что в некоторых моментах правильно понять потребности малыша поможет только возрастная психология.

Правильный вариант поведения родителей в данной ситуации — заранее знать о предстоящем кризисе и максимально к нему подготовиться. Это значит, что нужно изучить соответствующий материал по теме (причины, признаки и что делать). С развитием Интернета детская психология стала доступной всем. Если возникли какие-то вопросы или проблемы, необходимо обратиться за помощью к профильному специалисту.

Итак, что же детские психологи советуют родителям делать, когда ребёнок вступает в фазу первого в своей жизни возрастного кризиса?

- Не бежать сломя голову на приём к психологу или психотерапевту. Кризис 1 года считается одним из самых лёгких и не требует специальной коррекции и уж тем более лечения.

- Принять ребёнка как самостоятельную личность и расширить круг его прав (можно дать возможность самому выбирать игрушки).

- Продолжать соблюдать установленный ранее режим дня, несмотря на капризы, но делать это через игру, а не насильственными методами.

- Развивать ребёнка: расширить его границы (купить ходунки), давать пищу для интеллекта (с помощью игр), тренировать моторику рук.

- Обеспечить ему бытовую безопасность, учитывая возросшее любопытство (не запрещать тыкать пальцами в розетку, а поставить на неё блокировку).

- Обучать самостоятельности: пусть сам умывается, ест, одевается — медленно и неправильно, зато он будет удовлетворён собственной значимостью и быстрее научится всё это делать.

- Не лишать его обратной связи: если он с вами разговаривает на своём языке, старайтесь понять, что он хочет донести до вас, и обязательно отвечайте на любой лепет словами, жестами и мимикой.

- Приучать к словам «надо» и «нельзя». Причём все запреты должны быть строгими, незыблемыми и соблюдаться всеми членами семьи.

- Показывать свою любовь: ласково разговаривать, обнимать, целовать, смотреть в глаза.

10 «нельзя»: памятка для родителей

И ещё одну небольшую памятку предлагают психологи родителям. С 8 по 15 месяцы категорически нельзя:

- Повышать голос: все запреты должны объясняться спокойно, с помощью игр.

- Идти на поводу у ребёнка и потакать его капризам: табу не должны нарушаться ни при каких условиях.

- Делать его центром вселенной.

- Лишать самостоятельности: определитесь, что в этом возрасте он может делать сам.

- Игнорировать его действия и слова: тесный контакт и прямая связь обязательны.

- Паниковать: терпение и спокойствие родителей — залог нормального психического развития ребёнка в любом возрасте.

- Нарушать режим дня.

- Отучать от груди: нужно сделать это либо раньше, либо позже.

- Выходить маме на работу: аналогично с предыдущим «нельзя».

- Устраивать ребёнка в детский сад или нанимать ему няню.

Вывод пятый. Главное правило для родителей в этот период — принять ребёнка как самостоятельную личность и помочь ему преодолеть противоречия и пережить кризис без истерик и нервных срывов. Для этого потребуется слаженная работа всех домочадцев и масса терпения, но поверьте: оно того стоит.

Последствия

При неправильном поведении родителей кризис может обернуться для ребёнка следующими проблемами:

- развиваются эмоционально-поведенческие отклонения;

- реакции временного характера (обида, ревность, злость, разочарование) становятся устойчивыми паттернами поведения;

- формируется негативное отношение к привычным вещам;

- происходит разрыв психоэмоциональной и даже физической связи с родителями;

- наблюдаются первые признаки нарушения социализации.

Пример. Если ребёнок в момент кризиса постоянно ревновал маму к кому-то (папе, брату, чужому человеку) и взрослые ничего не сделали, чтобы помочь ему пережить эту боль, в будущем это может проявиться патологической ревностью к любимому человеку или даже ненавистью к кому-то из членов семьи.

Второй пример. Если родители в период кризиса насильно заставляют малыша умываться, впоследствии он будет испытывать негативные эмоции по отношению к водным процедурам и в подростковом возрасте будет ненавидеть это делать и всячески избегать.

Вывод последний, итоговый. Не нужно бояться кризиса 1 года. С точки зрения возрастной психологии, он является абсолютно естественным, нормальным и необходимым этапом становления личности каждого ребёнка. Задача родителей — распознать его, помочь преодолеть и направить развитие в нужное русло. Это самым положительным образом скажется на его дальнейшей жизни.

Вам также может быть интересно:

Источник