Эпилептиформная активность у ребенка 3 года

Такая тяжелая патология, как эпилепсия, традиционно сложна для диагностики. Самым характерным ее симптомом является эпилептический припадок, который не всегда удается наблюдать в клинических условиях, но в том случае, если эпиактивность на ЭЭГ у ребенка удается зафиксировать при обследовании, диагноз можно считать подтвержденным.

Крайнее проявление заболевания, или эпилептический приступ – непродолжительное неспровоцированное стереотипное расстройство в поведении, сознании, эмоциональной деятельности, чувственных или двигательных функциях. Нередко встречается похожий, эпилептиформный припадок, который не считается основанием для постановки диагноза эпилепсии. В таких случаях точный диагноз ставится, если на ЭЭГ эпиактивность проявила себя.

В диагностике и дифференциальной диагностике эпилепсии важное значение имеет видео-ЭЭГ мониторинг

Как подтверждается диагноз эпилепсия?

Единственными надежными признаками заболевания считаются эпилептиформная активность на ЭЭГ и паттерны эпиприпадка. Как правило, в это же время фиксируются высокоамплитудные вспышки мозговых волн, но они не могут точно указать на патологию. ЭЭГ обязательно назначается для подтверждения диагноза, поскольку эпилептические разряды можно зафиксировать и вне припадка. Кроме того, исследование позволяет точно определить форму заболевания, что помогает назначить адекватное лечение.

Эпиактивность на ЭЭГ у ребенка без приступов может быть определена различными способами. Чаще всего для стимуляции эпиактивности используется световая ритмическая провокация, но может применяться гипервентиляция или другие дополнительные методики. Иногда случаи эпиактивности могут быть обнаружены только во время продолжительной регистрации ЭЭГ, чаще проводимой во время ночного сна с депривацией. Лишь у небольшой части пациентов не удается подтвердить диагноз таким исследованием.

Что можно увидеть на ЭЭГ при эпилепсии разных форм?

Каждый вид этой патологии характеризуется собственной клинической симптоматикой. Кроме того, эпилепсия на ЭЭГ выглядит по-разному.

Доброкачественная роландическая эпилепсия:

- При приступе (обострении) отмечается фокальный эпилептический разряд в средне височных и центральных отведениях. Он выглядит как высокоамплитудные спайки, кроме которых наблюдается комбинация острых и медленных волн. Отмечается выход за границу первоначальной локации.

- В момент отсутствия приступа часто фиксируются фокальные спайки, комбинирующиеся волны, которые возникают одновременно в нескольких отведениях. Нередко эпилептическая активность на ЭЭГ никак не проявляется в дневное время, пока человек не спит. В этом случае она обязательно появляется, как только человек засыпает.

Роландическая эпилепсия является наиболее частой формой эпилепсии детского возраста

Эпилепсия формы Панайотопулоса:

- Во время обострения регистрируется эпи-разряд – высокоамплитудные спайки, сочетающиеся с медленными и острыми волнами, которые редко остаются в пределах начальной локализации.

- В покое чаще всего можно увидеть мультифокальные низко- или высокоамплитудные комплексы. Характерно, что комплексы возникают серийно – в момент закрывания глаз, а в момент открывания они блокируются. Приступ может быть спровоцирован фотостимуляцией.

Генерализованные идиопатические эпилепсии

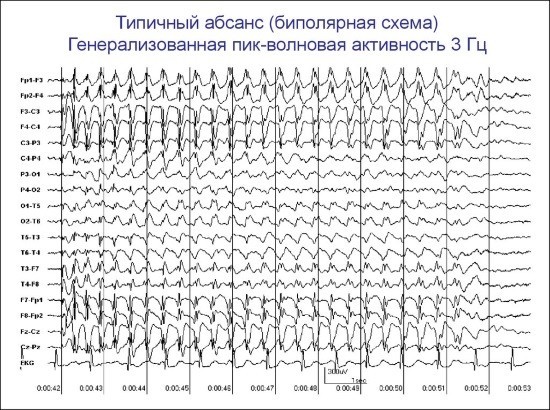

Паттерны ЭЭГ чаще можно наблюдать у ребенка и при юношеской эпилепсии с абсансами:

- При обострении аппаратура может показывать обширный разряд в виде ритмической сверх активности 10 Гц с неуклонно нарастающим характером, а также острые волны и высокоамплитудных дельта- и тета-волн. Они нестабильные и асимметричные.

- Вне обострения картина на ЭЭГ может оставаться стандартной, изредка присутствует нехарактерная активность.

Типичные абсансы представляют собой короткие генерализованные эпилептические приступы с внезапным началом и завершением

Ранняя младенческая эпилептическая энцефалопатия:

- Обострение вызывает повышение числа и амплитуд спайка в сочетании с острыми волнами.

- Вне обострения наблюдается обширная активность, где вспышку сменяет ее исчезновение. Возможна гипсаритмия.

Синдром Леннокса-Гасто:

- Обострение характеризуется возникновением многочисленных спайков и острыми волнами, возможна фиксация комбинации «спайк-медленная волна». Развивается десинхронизация.

- Вне обострения — гиперсинхронная активность, сопровождающаяся острыми волнами, комплексы «спайк-медленная волна», фокальные расстройства.

Синдром Леннокса-Гасто – тяжелая форма эпилепсии, которая начинается в детском возрасте

Паттерны эпиприпадка могут фиксироваться и у фенотипически здоровых пациентов. В этом случае диагноз эпилепсия не ставится, но считается, что у таких людей существует генетическая предрасположенность к данной патологии. Как правило, рекомендуется периодическое прохождение специального обследования.

На чем основана эпилептиформная активность?

При эпилепсии наблюдается периодический «взрыв» потенциала действия клетки в результате пароксизмального сдвига ее мембраны. После этого наступает достаточно продолжительный период гиперполяризации. Этот механизм актуален для любой формы патологии, вне зависимости от того какая именно эпилептиформная активность распознается чувствительной аппаратурой.

Чтобы сгенерировать эпилептиформную активность нужно задействовать огромное число нейронов. В этот процесс всегда вовлекаются два вида нервных клеток. Первые – «эпилептические» нейроны, генерирующие автономные вспышки. Вторые – их окружающие нервные клетки, как правило находятся под афферентным контролем, но изредка вступают в активный процесс.

Как побороть эпилепсию?

Если обнаружена эпилептиформная активность на ЭЭГ у ребенка нужно принимать незамедлительные меры. Лечение эпилепсии – длительный и сложный процесс, и чем раньше оно начинается, тем больше шансов у ребенка прожить долгую, счастливую жизнь. При этом процесс лечения строго индивидуален и общих стандартов здесь нет. Значение имеет возраст пациента, течение заболевания, общее состояние ребенка, данные ЭЭГ.

При правильно подобранной терапии приступы не возникают

Лечение редко занимает менее 3-5 лет, а в ряде случаев продолжается пожизненно. Основой терапии являются лекарственные средства, а при некоторых ее видах помогают различные нейрохирургические операции. Здесь имеет значение заключение ЭЭГ при эпилепсии – именно на его основании врач принимает решение о характере терапии, подбирает конкретные препараты и их дозировку.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно менять режим приема препаратов и их дозировку. Даже в случае видимого улучшения решение о продолжении терапии принимает только врач, руководствуясь результатами лабораторных и аппаратных методов исследования.

Список препаратов, которые может назначить врач огромен, и среди основных групп можно назвать:

- специальные противоэпилептические средства;

- нейролептики;

- противовоспалительные средства;

- кортикостероидные средства;

- антибиотики;

- дегидратирующие препараты;

- противосудорожные средства.

Лечение позволяет полностью контролировать припадки

Конкретную комбинацию может подобрать только доктор. Терапевтическая схема строится на основе характера течения заболевания, и делится на три этапа:

- Подбор наиболее эффективного препарата и его дозировки. Начало лечения всегда осуществляется одним средством, при его минимально возможной дозировке. В дальнейшем специалист оценивает эффективность лечения, наличия симптомов прогрессирования патологии или их постепенного снижения. Начинается подбор сочетания препаратов нескольких групп.

- Достигнутая на первом этапе ремиссия, как правило, углубляется приемом ранее выбранных препаратов на систематической основе. Этот этап может продолжаться до 5 лет с обязательным проведением ЭЭГ.

- При хороших показателях пациента и отсутствия ухудшения состояния начинается постепенное снижение дозы всех основных препаратов. Такое снижение может продолжаться до 2 лет, периодически назначается электроэнцефалограмма. При появлении на ЭЭГ отрицательной динамики снижение прекращается. В ряде случаев назначается контроль содержания препаратов в плазме – таким образом можно предупредить развитие лекарственной интоксикации.

Источник

Информация носит справочный характер. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Обращайтесь ко врачу.

В современной диагностике различных неврологических заболеваний электроэнцефалографический мониторинг является основным методом исследования эпилептической активности. У больных эпилепсией регистрируются определенные волны колебаний, характеризующие эпилептиформную активность.

В современной диагностике различных неврологических заболеваний электроэнцефалографический мониторинг является основным методом исследования эпилептической активности. У больных эпилепсией регистрируются определенные волны колебаний, характеризующие эпилептиформную активность.

Для наиболее точного диагностирования исследование лучше проводить в период обострения, однако эпилептиформная активность регистрируется на ЭЭГ и в межприступном периоде с возникновением патологических волн, или комплексов волн, отличающихся от фоновой активности.

Это могут быть острые волны, одиночные пики или вспышки, которые длятся буквально несколько секунд. Для четкого диагностирования заболевания эпилепсии такая форма активности волн не является абсолютным основанием.

Понятие «эпилептическая активность»

Данный термин применяется в двух случаях:

- Регистрация эпилептиформных феноменов на ЭЭГ во время приступа (паттерн психомоторного припадка или продолжающийся полиспайк). Активность может и не содержать паттернов припадка эпилепсии.

- В случае четкого графика активности. Может быть записан вне приступа.

Связь с эпилептическими припадками могут иметь наследственные ЭЭГ-паттерны. Некоторые специфические комбинации имеют разные эпилептические синдромы.

Наличие на ЭЭГ эпилептиформной активности и паттернов эпилептического припадка, высокоамплитудные вспышки активности (более 150 мкВ) – важные признаки наличия эпилепсии.

ЭЭГ-паттерны

ЭЭГ паттерны в клинической эпилептологии

Наиболее изученные паттерны:

- фокальные доброкачественные острые волны (ФОВ);

- фотопароксизмальная реакция (ФПР);

- генерализованные спайк-волны (во время гипервентиляции и в покое).

ФОВ чаще регистрируется в детском возрасте, в периоде между 4 и 10 годами, а ФПР у детей до 15-16 лет.

При ФОВ наблюдаются следующие негативные отклонения:

- отставание в умственном развитии;

- фебрильные судороги;

- развитие роландической эпилепсии;

- парциальная эпилепсия;

- расстройства психики;

- нарушения речи;

- различные функциональные расстройства.

Развивается примерно у 9%.

При наличии ФПР выявляются:

- фотогенная эпилепсия;

- симптоматическая парциальная эпилепсия;

- идиопатическая парциальная эпилепсия;

- фебрильные судороги.

ФПР наблюдается также при мигренях, головокружениях, синкопе, анорексии.

Генерализованные спайк-волны

Частота ГСВ наблюдается у детей до 16 лет. У здоровых детей встречаются тоже очень часто, примерно в 3% случаев в возрасте до 8 лет.

Ассоциируются с первично генерализованными идиопатическими эпилептическими состояниями, например: синдром Говерса-Гопкинса или Герпина-Янца, пикнолепсия Кальпа.

Основа эпилептиформной активности

В основе эпилептиформной активности на уровне клеток происходит пароксизмальное смещение мембраны, из-за чего происходит вспышка потенциалов действия. За ними следует длительный период гиперполяризации.

Подобное действие происходит независимо от того, какая регистрируется эпилептиформная активность, фокальная или генерализованная.

Каждый из этих паттернов может наблюдаться и у фенотипически здоровых людей. Наличие данных паттернов не является четким основанием диагностики эпилепсии, но показывает возможность генетической предиспозии.

У некоторых пациентов эпилептиформная активность регистрируется только во время сна. Может быть спровоцирована некоторыми стрессовыми ситуациями, поведением самого человека.

Для четкого определения патологии можно спровоцировать приступ специальными раздражителями. Если во время сна пациенту провести световую ритмическую стимуляцию, то возможно выявить наличие эпилептиформных разрядов и паттерны эпилептического припадка.

Для генерации эпилептиформной активности необходимо вовлечение огромного числа нервных клеток – нейронов.

Выделяется 2 вида нейронов, которые в этом процессе играют важную роль:

- 1 вид нейронов – «эпилептические» нейроны. Вспышки ПД выдают автономно;

- 2 вид – окружающие нейроны. Находятся под афферентным контролем, но могут вовлекаться в процесс.

Существуют некоторые исключения выраженной эпилептической активности, проходящей без приступов, но достигающей степени эпилептического статуса.

Сюда относятся:

- синдром Ландау-Клеффнера;

- ESES;

- различные бессудорожные эпилептические энцефалопатии.

Процесс диагностирования

Для качественного диагностирования нужно учитывать эпилептиформные изменения при анализе ЭЭГ в совокупности с клиническими проявлениями и данными анамнеза.

Важно помнить, что электроэнцефалограмма имеет большую ценность для диагностирования, если сделана именно во время приступов у пациента.

Важно помнить, что электроэнцефалограмма имеет большую ценность для диагностирования, если сделана именно во время приступов у пациента.

Диагностическая ценность в периоде между приступами – низкая. У пациентов с неврологическими заболеваниями и у больных с неэпилептическими приступами эпилептиформная активность выявляется в 40% случаях.

Сам термин «эпилептическое изменение на ЭЭГ» сегодня уходит в прошлое, так как имеет прямое отношение к заболеванию.

А термин «Эпилептоидная активность» вводит в заблуждение врача и приводит к ошибкам в диагностике из-за приставки «эпи». Изменения на ЭЭГ или есть, или не имеются, третьего не дано, поэтому важно строго придерживаться общепринятых правил медицинской терминологии во избежание серьезных последствий для пациента.

Подход к терапии

Лечение должно назначаться только в случае наличия у пациента приступов, что подтверждает эпилептическую активность ЭЭГ.

При отсутствии приступов, даже на фоне патологических волн на ЭЭГ, лечение назначаться не должно, так как патологические изменения могут регистрироваться и без симптомов заболеваний нервной системы (наблюдается примерно у 1% здоровых людей).

При наличии синдрома Ландау-Клеффнера, ESES, различных бессудорожных эпилептических энцефалопатиях назначаются антиэпилептические препараты, так как эти заболевания вызывают нарушение памяти и речи, психические расстройства, у детей – задержку роста и трудности в обучении.

Источник

Электроэнцефалография позволяет изменять биоэлектрическую активность нервных клеток головного мозга и фиксировать болезненные преобразования, обусловленных появлением в голове очагов эпилептической активности. Сегодня ЭЭГ – единственный результативный способ точного определения состояния нейронов. Ниже приводится информация о том, что показывает ЭЭГ при эпилепсии.

Точными признаками заболевания считаются разряды и паттерны приступа. Для расстройства свойственны высокоамплитудные вспышки с различной активностью. Сами по себе они не являются доказательством развития эпилепсии и определяются в контексте клинической картины.

Кроме диагностирования эпилепсии, ЭЭГ отображает значимую роль в выявлении формы болезни. Это обуславливает прогноз развития расстройства и выбор подходящих лекарств. ЭЭГ дает возможность определить нужное количество препаратов по оценке снижения эпилептической активности и предусмотреть побочные действия по возникновению дополнительной патологической активности.

Для определения эпилептоформной активности на ЭЭГ применяют световую ритмическую стимуляцию, гипервентиляцию и другие способы воздействия, с учетом информации о факторах, провоцирующих припадки. Продолжительная регистрация во время сна позволяет определить эпилептоформные импульсы и паттерны, относящиеся к приступам. Диагноз определяется по характерной биоэлектрической активности нейронов.

Виды

Расшифровку результатов исследования проводят с помощью компьютерной программы. Эпилептическая активность у детей не является специфическим феноменом. По этой причине врачи функциональной диагностики делают расшифровку ЭЭГ и выдают на руки родителям заключение, а окончательный диагноз устанавливает детский невролог.

Различают следующие виды эпилептической активности на ЭЭГ:

- пики (спайки);

- острые волны;

- доброкачественные эпилептиформные паттерны детства;

- пик-волновые комплексы;

- медленные комплексы пик — медленная волна;

- комплексы пик — медленная волна 3 Гц;

- множественные пики;

- гипсаритмия (наличие на ЭЭГ хаотичных волн различной длины, которые исходят из различных отделов головного мозга);

- фотопароксизмальная реакция (характеризуется появлением комплексов пик — медленные волны, которые регистрируются обычно билатерально синхронно, симметрично или генерализованно и могут не исчезать после стимуляции в течение нескольких минут);

- ЭЭГ эпилептического приступа;

- ЭЭГ эпилептического статуса.

Эпилептиформная активность в виде острых волн и пиков в межприступном периоде представляет собой суммирование возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов, которые связаны с гиперсинхронным нейрональным разрядом, пароксизмальным смещением деполяризации и последующей гиперполяризацией.

При проведении стандартной ЭЭГ пациентам, страдающим эпилепсией, эпилептиформная активность выявляется в 30-55% случаев. Повторные исследования с депривацией (лишением) сна увеличивают вероятность выявления этого феномена до 80%. Длительный ЭЭГ мониторинг повышает выявляемость эпилептической активности на 20%.

При выполнении исследования во время приступа эпилепсии эпилептиформную активность выявляют у 95% пациентов. Если приступ исходит из глубинных отделов коры головного мозга и незначительно проецируется на поверхность, эпилептическая активность на ЭЭГ может не регистрироваться. Низкая чувствительность к эпилептиформной активности у детей, имеющих одиночный припадок эпилепсии или получающих адекватную противоэпилептическую терапию. При проведении классической ЭЭГ людям, не страдающим эпилепсией, также может обнаружиться эпилептическая активность. Это связано с их предрасположенностью к эпилепсии.

У 1,85 — 5,0% здоровых детей в возрасте 6-13 лет на ЭЭГ выявляют эпилептиформные изменения. Лишь у 5,3 — 8,0%малышей, у которых была обнаружена эпилептиформная активность на ЭЭГ, в дальнейшем развиваются эпилептические приступы. Часто выявляется эпилептическая активность на ЭЭГ в виде доброкачественных эпилептиформных паттернов детства на ЭЭГ у детей, страдающих перивентрикулярной лейкомаляцией. Эпилептиформную активность на ЭЭГ регистрируют у детей со снижением школьной успеваемости, проявлениями синдрома гиперактивности с дефицитом внимания, заикания, при аутистических расстройствах.

Особенности проведения ЭЭГ у детей

Поскольку маленьким пациентам сложно долгое время находиться без движения, то их следует подготовить. Нужно объяснить необходимость проводимых действий, убедить в том, что это не причинит боли и неприятных ощущений, ознакомить с правилами поведения при обследовании. В процессе подготовки можно примерить шлем, потренировать малыша лежать с закрытыми глазами и не двигаться. Чтобы легче справиться с этой задачей, можно придумать игру, в которой ребёнку будет отведена роль космонавта, летчика, подводника или танкиста.

Необходимо позаботиться о том, чтобы исследуемый не испытывал голода и жажды, страха и дискомфорта. Детей до трех лет рекомендуется обследовать во время сна.

Причины

Причины, которые приводят к эпилептической активности и развитию эпилепсии многообразны. Наиболее часто заболевание развивается по следующим причинам:

- генетически обусловленные нарушения;

- перинатальное поражение мозга;

- нейроинфекции (менингиты, энцефалиты);

- токсическое поражение мозга;

- черепно-мозговая травма;

- выраженные метаболические нарушения;

- лихорадочное состояние.

Причину эпилептиформной активности на ЭЭГ установить удаётся не всегда. В таком случае неврологи говорят о криптогенной эпилепсии.

Расшифровка ЭЭГ

Для постановки окончательного диагноза или опровержения, нужно тщательно изучить полученные данные.

Судить о положительной или отрицательной электроэнцефалограмме можно только после полной расшифровки, которая проводится высококвалифицированными врачами, прошедшими специальную подготовку.

Проведя ЭЭГ при эпилепсии, заключение составляется с описанием всех полученных данных. Положительным можно считать результат‚ при котором на ленте зафиксированы следующие показатели:

- частота синусидальных альфа-влон 8-10 Гц при амплитуде 50 мкВ, локализация в затылочно-теменной области;

- бета-ритмы частотой 12 Гц амплитуда 20 мкВ.

При отклонениях от этих показателей речь идет о наличии патологического процесса. От врача требуется установить форму заболевания, определить метод лечения, подобрать медикаменты и их дозировку. Для этого следует описать полученную картину, по возможности воздерживаясь от субъективных суждений.

Механизм развития

В основе эпилептиформной активности на уровне клеток происходит пароксизмальное смещение мембраны, вызывающее вспышку потенциалов действия. За ними следует длительный период гиперполяризации. Подобное действие происходит вне зависимости от того, какой вид эпилептиформной активности регистрируется: фокальная или генерализованная. Каждый из этих паттернов может наблюдаться и у внешне здоровых людей. Наличие данных паттернов не является абсолютным основанием для установки диагноза эпилепсия, но показывает возможность генетической природы заболевания.

У некоторых детей эпилептиформная активность регистрируется только во время сна. Она может быть спровоцирована стрессовыми ситуациями, поведением самого ребёнка. человека. Для того чтобы чётко определить наличие патологии, нейрофизиологи во время исследования могут спровоцировать приступ специальными раздражителями. Выявляют е эпилептиформных разрядов и паттерны эпилептического припадка с помощью световой ритмической стимуляции.

Диагностика эпилепсии

При эпилепсии электроэнцефалографическое исследование имеет особенно важное диагностическое значение. Специфика заболевания, проявляющегося периодическими приступами, возникающими часто на фоне общего благополучия и отсутствия клинической симптоматики, невозможность для врача в большинстве случаев, особенно у амбулаторных и впервые обращающихся больных, непосредственно видеть эпилептический припадок, амнезия, сопровождающая припадок, сильно затрудняют, а в ряде случаев делают невозможной клиническую диагностику без помощи электроэнцефалографии. Роль дополнительных объективных методов исследования тем более возрастает, что по определенным причинам социального порядка именно это заболевание нередко становится предметом симуляции или диссимуляции. Помимо этого, в ряде случаев встают серьезные дифференциально-диагностические задачи по разграничению эпилепсии и истерических или синкопальных приступов, а также расстройств сознания и поведения, связанных с другими заболеваниями.

В связи с этим при диагностике эпилепсии в процессе анализа ЭЭГ встают следующие основные вопросы: 1) диагностика собственно эпилепсии и дифференциации ее от других пароксизмальных заболеваний нервной системы; 2) определение типа эпилептических припадков или формы эпилептического заболевания; 3) отслеживание течения заболевания, корректировка лечения, прогноз.

➥ Более подробно читайте статью: Изменения ЭЭГ при эпилепсии

Последствия

ЭЭГ паттерны эпилептиформной активности у детей с отягощённой наследственностью имеют связь с эпилептическими припадками. При некоторых специфических комбинациях могут развиться разные эпилептические синдромы. Важные признаками наличия эпилепсии являются наличие на ЭЭГ эпилептиформной активности и паттернов эпилептического припадка, а также высокоамплитудные вспышки активности (более 150 мкВ). Фокальные доброкачественные острые волны регистрируется у детей в возрасте 4-10 лет, а 4 и 10 годами, а фотопароксизмальная реакция – у детей до 15-16 лет.

При фокальных доброкачественных острых волнах наблюдаются следующие негативные отклонения:

- отставание в умственном развитии;

- развитие роландической эпилепсии;

- парциальная эпилепсия;

- фебрильные судороги;

- нарушения речи;

- расстройства психики;

- различные функциональные нарушения.

При наличии фотопароксизмальной реакции неврологи выявляют фотогенную эпилепсию, симптоматическую парциальную эпилепсию, идиопатическую парциальную эпилепсию, фебрильные судороги. Этот паттерн наблюдается при головокружениях, мигрени, анорексии. Генерализованные спайк-волны часто наблюдаются у детей до 16 лет. Они ассоциируются с первично генерализованными идиопатическими эпилептическими состояниями: синдромом Говерса-Гопкинса или Герпина-Янца, пикнолепсией Кальпа.

Выполнить ЭЭГ по доступной цене с целью выявления эпилептиформной активности можно, позвонив по телефону Юсуповской больницы. Запись на приём к неврологу-нейрофизиологу проводится круглосуточно в течение 7 дней недели. Результаты исследования выдаются на руки родителям после расшифровки ЭЭГ. Клиника принимает совершеннолетних пациентов.

Автор

Игорь Сергеевич Мацокин

Невролог

Понятия нормы и патологии в ЭЭГ

Суть исследования заключается в сопоставлении полученных данных принятым стандартам для здорового человека. Поэтому анализ показаний является ключевым фактором при диагностике.

Так‚ при отсутствии патологий отмечаются стабильные Альфа ритмы. По принятым стандартом они соответствуют показателям 8-13 Гц при амплитуде 50 мкВ. Выраженность наблюдается в затылочной части.

Такому же показателю соответствуют роландированные Мю ритмы, при частоте 8-10 Гц. Выраженность отмечается в центральной части.

Для тета-ритма соответствует показатель 4-7 Гц, когда амплитуда больше фоновой.

Параметры Бета-ритмов − 18-25 Гц и 10 мкВ. Если показатели частоты выше 25 Гц, это явный признак патологии.

Поскольку сон выступает сильным стимулятором эпилептиформной активности, то обследование спящего человека позволяет выявить отклонения от нормы. Сегодня принято выделять 4 фазы сна, каждая из которых имеет свои характерные признаки активности.

I этап длится примерно 15 минут и называется дремой. Она проявляется умеренным затиханием и исчезновением альфа-ритма. Появляется заметная тета-активность в центральной и лобной части.

I – носит название сонных веретен, длится от 0 до 2 секунд. Характеризуется сигма-ритмами частотой 12-16Гц при амплитуде 20-40 мкВ. Продолжительность сонных веретен более 3 сек. считается патологией.

III фаза − количество дельта-ритмов увеличивается, бета-активность снижается.

IV – исчезают сонные веретена, появляются высокоамплитудные дельта-волны.

Любые отклонения свидетельствуют о болезненном состоянии.

В фазе быстрого сна также происходят некоторые изменения. Патологией считается наступление ФБС меньше чем через 15 минут с момента засыпания.

Типичная эпилептиформная активность

Единственными надежными признаками заболевания считаются эпилептиформная активность на ЭЭГ и паттерны эпиприпадка.

Как правило, в это же время фиксируются высокоамплитудные вспышки мозговых волн, но они не могут точно указать на патологию.

ЭЭГ обязательно назначается для подтверждения диагноза, поскольку эпилептические разряды можно зафиксировать и вне припадка. Кроме того, исследование позволяет точно определить форму заболевания, что помогает назначить адекватное лечение.

Эпиактивность на ЭЭГ у ребенка без приступов может быть определена различными способами.

Чаще всего для стимуляции эпиактивности используется световая ритмическая провокация, но может применяться гипервентиляция или другие дополнительные методики.

Иногда случаи эпиактивности могут быть обнаружены только во время продолжительной регистрации ЭЭГ, чаще проводимой во время ночного сна с депривацией. Лишь у небольшой части пациентов не удается подтвердить диагноз таким исследованием.

Сколько времени проводится исследование?

Код эпилепсии по МКБ-10 G40, ЭЭГ при этом заболевании помогает выявить и зафиксировать очаги активности нейронов. Основными аспектами применения данной методики являются:

- определение формы болезни;

- возможности отслеживать динамику развития;

- следить за улучшениями состояния пациента;

- подбор правильной терапии и дозировки препаратов.

Главная ценность диагностики в том, что все патологические изменения можно обнаружить и между припадками.

Если аномалии присутствуют, то аппаратура регистрирует пики и волны, а также специфичные для ее определения графоэлементы. Поэтому как только на ЭЭГ появляются вспышки активности, пики и волны, то это уже говорит о наличии патологического состояния, но вот для точной постановки диагноза этого недостаточно.

У каждой формы болезни есть свои характерные волны. При роландической их большая концентрация наблюдается в центрально-височных долях, при ночной – в лобной части.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Источник