Движущая сила целостного развития личности ребенка становления у него

Äàëåå: Ëåêöèÿ 10. Íàñëåäñòâåííîñòü, ñðåäà

Ââåðõ: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Íàçàä: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Ëåêöèÿ 9. Ïîíÿòèÿ ëè÷íîñòè è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Äâèæóùèå ñèëû, óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

÷åëîâåêå âûäåëÿþò òðè ãðàíè: áèîëîãè÷åñêîå îñíîâàíèå (èíäèâèä);

ñîöèàëüíîå îñíîâàíèå (ëè÷íîñòü); «÷åëîâå÷åñêîå â ÷åëîâåêå»

(èíäèâèäóàëüíîñòü). Ëè÷íîñòü îòðàæàåò ñîöèàëüíîå íà÷àëî â

÷åëîâåêå. Ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü» — ýòî ñîöèàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà,

óêàçûâàþùàÿ íà òå åãî êà÷åñòâà, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ ïîä âëèÿíèåì

îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îáùåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Åñëè ÷åëîâåê äîñòèãàåò

òàêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü åãî íîñèòåëåì ñîçíàíèÿ è

ñàìîñîçíàíèÿ, ñïîñîáíûì íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïðåîáðàçóþùóþ äåÿòåëüíîñòü, òî

òàêîãî ÷åëîâåêà íàçûâàþò ëè÷íîñòüþ.

Ëè÷íîñòü — ýòî ñèñòåìà îòíîøåíèé (äðóæåñêèõ, ñåìåéíûõ,

ïðîèçâîäñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ò.ä.), à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿþòñÿ

îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè.

Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè:

íàïðàâëåííîñòü — ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîòðåáíîñòÿõ, èíòåðåñàõ, èäåàëàõ,

óáåæäåíèÿõ, óñòàíîâêàõ, äîìèíèðóþùèõ ìîòèâàõ äåÿòåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ,

ìèðîâîççðåíèè, ýìîöèÿõ;

çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè;

èíäèâèäóàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè — ïðîÿâëÿþòñÿ â

ñïîñîáíîñòÿõ, òåìïåðàìåíòå, õàðàêòåðå, âîëåâûõ êà÷åñòâàõ.

×åëîâåê íå ðîæäàåòñÿ ëè÷íîñòüþ, à ñòàíîâèòñÿ åþ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ. Â

ïåäàãîãèêå ïîñòîÿííî ñòàëêèâàëèñü äâà ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ ñóùíîñòè

ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè:

áèîëîãè÷åñêèé — ýòîò ïîäõîä îáóñëîâëèâàåò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ

ëè÷íîñòè ñóãóáî ïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè è, ïðåæäå âñåãî, òåìè, êîòîðûå ïðèñóùè

÷åëîâåêó îò ðîæäåíèÿ;

ñîöèîëîãè÷åñêèé — ýòîò ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðåîáëàäàþùåå

âëèÿíèå íà ÷åëîâåêà îêàçûâàþò ñîöèàëüíûå ôàêòîðû.

Îäíàêî ëè÷íîñòü — ýòî öåëîñòíàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé íàõîäèò îòðàæåíèå êàê

áèîëîãè÷åñêîå, òàê è ñîöèàëüíîå.

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè — ýòî ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ïîä âëèÿíèåì

âíåøíèõ è âíóòðåííèõ, óïðàâëÿåìûõ è íåóïðàâëÿåìûõ ñîöèàëüíûõ è ïðèðîäíûõ

ôàêòîðîâ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè:

ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå — âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîðôîëîãè÷åñêèå (ðîñò, âåñ, îáúåì),

áèîõèìè÷åñêèå (ñîñòàâ êðîâè, êîñòåé, ìûøö) è ôèçèîëîãè÷åñêèå (ïèùåâàðåíèå, êðîâîîáðàùåíèå, ïîëîâîå

ðàçâèòèå è ñîçðåâàíèå) èçìåíåíèÿ;

ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå — ñâÿçàíî ñ ïñèõè÷åñêèìè (ñîâåðøåíñòâîâàíèå

ïàìÿòè, ìûøëåíèÿ, âîëè, ðàçâèòèå ýìîöèé, ïîòðåáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé,

õàðàêòåðà), äóõîâíûìè (íðàâñòâåííîå ñòàíîâëåíèå), èíòåëëåêòóàëüíûìè (óãëóáëåíèå è ðàñøèðåíèå çíàíèé,

èíòåëëåêòóàëüíûé ðîñò) èçìåíåíèÿìè.

Äâèæóùèå ñèëû ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè — ýòî ïðîòèâîðå÷èÿ:

îáùèå (óíèâåðñàëüíûå) ïðîòèâîðå÷èÿ — ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâåêà (ìàòåðèàëüíûìè è

äóõîâíûìè) è âîçìîæíîñòÿìè èõ óäîâëåòâîðåíèÿ; à òàêæå ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â íàðóøåíèè

ðàâíîâåñèÿ ìåæäó îðãàíèçìîì è ñðåäîé, ÷òî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ, íîâîìó ïðèñïîñîáëåíèþ

îðãàíèçìà;

èíäèâèäóàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ — ïðîòèâîðå÷èÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ

îòäåëüíî âçÿòîãî ÷åëîâåêà;

âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ âîçíèêàþò íà ïî÷âå «íåñîãëàñèÿ ñ ñîáîé» è

âûðàæàþòñÿ â èíäèâèäóàëüíûõ ïîáóæäåíèÿõ ÷åëîâåêà, îäíî èç îñíîâíûõ

âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé — ðàñõîæäåíèå ìåæäó âîçíèêàþùèìè íîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè è âîçìîæíîñòÿìè èõ óäîâëåòâîðåíèÿ (íàïðèìåð, ìåæäó ñòðåìëåíèåì

ñòàðøåêëàññíèêîâ ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ è

ðåàëüíûì óðîâíåì ðàçâèòèÿ èõ èíòåëëåêòà, ñîöèàëüíîé çðåëîñòè, òî åñòü

òèïè÷íû ïðîòèâîðå÷èÿ: «õî÷ó-ìîãó», «õî÷ó-íàäî», «çíàþ-íå çíàþ» è

äð.);

âíåøíèå ïðîòèâîðå÷èÿ ñòèìóëèðóþòñÿ ñèëàìè èçâíå, îòíîøåíèÿìè

÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ëþäüìè, îáùåñòâîì, ïðèðîäîé (íàïðèìåð, ìåæäó

âîçìîæíîñòÿìè ÷åëîâåêà è òðåáîâàíèÿìè îáùåñòâà).

Óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

Äåÿòåëüíîñòü — âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ àêòèâíîñòü ÷åëîâåêà,

ðåãóëèðóåìàÿ îñîçíàâàåìîé öåëüþ.

Ñòðóêòóðà äåÿòåëüíîñòè: 1. Öåëü è ìîòèâ. 2. Ñèñòåìà äåéñòâèé è îïåðàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå öåëè. 3. Ñèñòåìà êîíòðîëÿ, êîððåêöèè äåéñòâèé. 4. Îöåíêà ðåçóëüòàòà.

ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò âñåñòîðîííåå è öåëîñòíîå ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, ôîðìèðóåòñÿ åãî îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó ìèðó.

Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà íà äàííîì

âîçðàñòíîì ýòàïå è îïðåäåëÿåò öåëîñòíîå ðàçâèòèå åãî ïñèõèêè, íàçûâàåòñÿ

âåäóùèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè (òåðìèí ââåë îòå÷åñòâåííûé ïñèõîëîã

À. Í. Ëåîíòüåâ):

â ìëàäåí÷åñòâå (îò 2 ìåñ. äî 1 ãîäà) âåäóùèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî-ýìîöèîíàëüíîå îáùåíèå ñî âçðîñëûì, óäîâëåòâîðÿþùåå

ïîòðåáíîñòü ðåáåíêà â îáùåíèè;

â ðàííåì âîçðàñòå (îò 1 ãîäà äî 3 ëåò) — ïðåäìåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü,

óäîâëåòâîðÿþùàÿ ïîòðåáíîñòü â ïîçíàíèè ïðåäìåòíîãî ìèðà;

â äîøêîëüíîì âîçðàñòå (îò 3 äî 6-7 ëåò) — ñþæåòíî-ðîëåâàÿ èãðà,

êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò íîâûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà: áûòü êàê âçðîñëûé, áûòü

ñàìîñòîÿòåëüíûì;

â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå (îò 6-7 äî 10-11 ëåò) — ó÷åáíàÿ

äåÿòåëüíîñòü, â êîòîðîé ðåàëèçóþòñÿ ïîòðåáíîñòè â ó÷åíèè (ïîòðåáíîñòü â

ïîçíàíèè îêðóæàþùåãî ìèðà), â ñòðåìëåíèè ñòàòü âçðîñëûì;

â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå (ñ 10-11 äî 14-15 ëåò) — èíòèìíî-ëè÷íîå

îáùåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè ñî ñâåðñòíèêàìè;

â þíîñòè (ñ 15 äî 17 ëåò) — ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,

êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòü â ñàìîîïðåäåëåíèè.

Îáùåíèå — ñëîæíûé è ìíîãîïëàíîâûé ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ

êîíòàêòîâ ìåæäó ëþäüìè, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òðè ïðîöåññà: êîììóíèêàöèþ (îáìåí

èíôîðìàöèåé), èíòåðàêöèþ (îáìåí äåéñòâèÿìè) è ñîöèàëüíóþ ïåðöåïöèþ

(âîñïðèÿòèå è ïîíèìàíèå ïàðòíåðà).

Êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè (ôàêòîð — ýòî

ïðè÷èíà, äâèæóùàÿ ñèëà êàêîãî-ëèáî èçìåíåíèÿ, ÿâëåíèÿ):

íàñëåäñòâåííîñòü; ñðåäà; âîñïèòàíèå.

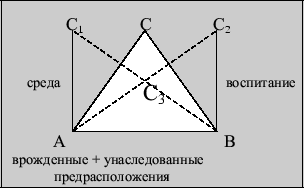

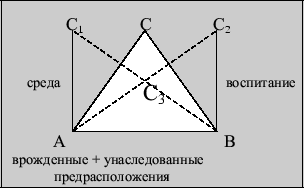

Ñõåìà âëèÿíèÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè (â òðàêòîâêå

É. Øâàíöàðà, 1978).

Ñõåìà 2

Áàçó îáðàçóþò âðîæäåííûå è óíàñëåäîâàííûå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ, òî åñòü

íàñëåäñòâåííîñòü. Âðîæäåííûå è óíàñëåäîâàííûå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ

ðàçâèâàþòñÿ ïðè âîçäåéñòâèè ãëàâíûõ âíåøíèõ âëèÿíèé — ñðåäû è

âîñïèòàíèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ ìîæåò áûòü îïòèìàëüíûì

(ñì. ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê ), ëèáî íåãàðìîíè÷íûì ïðè

ïåðåîöåíêå îäíîãî èëè äðóãîãî ôàêòîðà (ñì. òðåóãîëüíèêè è

). Òàêæå âîçìîæíî, ÷òî âðîæäåííàÿ è óíàñëåäîâàííàÿ áàçà íåäîñòàòî÷íî

ðàçâèâàåòñÿ êàê ñðåäîé, òàê è âîñïèòàíèåì (ñì. òðåóãîëüíèê .

Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè çàâèñèò îò ñîãëàñîâàííîñòè

äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ íàñëåäñòâåííîñòè, ñðåäû è âîñïèòàíèÿ.

Äàëåå: Ëåêöèÿ 10. Íàñëåäñòâåííîñòü, ñðåäà

Ââåðõ: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Íàçàä: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

ßÃÏÓ, Îòäåë îáðàçîâàòåëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

09.06.2010

Источник

Развитие Личности — процесс закономерного изменения Личности как системного качества индивида в результате его социализации. Обладая анатомо-физиологическими предпосылками к развитию Личности, в процессе социализации ребенок вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевает достижениями человечества. Овладение действительностью у ребенка осуществляется в Деятельности (управляемой системой мотивов, присущих данной Личности) при посредстве взрослых.

Движущие силы — разрешение противоречий, стремление к гармонии:

- 1. Между новыми и имеющимися потребностями.

- 2. Между возросшими возможностями и отношением к ним взрослых.

- 3. Между наличными умениями и требованиями взрослых.

- 4. Между растущими потребностями и реальными возможностям

Личность развивается в силу возникновения в ее жизни внутренних противоречий. Они обусловливаются ее отношениями к окружающей среде, ее успехами и неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но внешние противоречия, приобретающие даже конфликтный характер (например, конфликты между ребенком и родителями), сами по себе еще не становятся двигателем развития. Только вызывая в самом индивиде противоположные тенденции, вступающие между собой в борьбу, они становятся источником его активности, направленной на разрешение внутреннего противоречия путем выработки новых способов поведения. Противоречия разрешаются посредством деятельности, приводящей к образованию новых свойств и качеств личности. Одни противоречия, преодолеваясь, сменяются другими. Если они не находят своего разрешения, возникают задержки развития, кризисные явления, а в тех случаях, когда они относятся к мотивационной сфере личности, и болезненные ее нарушения, психоневрозы.

Движущей силой, источником, мотором роста и развития может быть сам человек, но в человеке есть два начала:

* Позитивные или негативные силы внутри человека.

Хотим мы или не хотим, нас изнутри всегда что-то куда-то толкает или от чего-то отталкивает. В нас постоянно происходят бессознательные движения души и тела в рамках нулевой позиции восприятия — телесные автоматизмы, встроенные привычки, привычные страхи и естественные влечения. Дети чаще живут в светлом мире и на позитивной мотивации, с возрастом ситуация меняется. Для массовой личности внутренним побудителем активности является, как правило, негативная мотивация (страх, скука, необходимость компенсации потерянного), развитая личность использует для себя и позитивную, и негативную мотивацию, в зависимости от ситуации и стоящих задач.

* Собственная сознательная инициатива.

Сознательный выбор человека, волевая составляющая, реализация первой и выше позиции восприятия: «Я активно развиваю себя сам».

Движущей силой, мотором роста и развития может быть общество: родители, школа, представители различных общественных и государственных учреждений («Со мной занимаются»).

Итого: мотором роста и развития может быть:

* естественный внутренний источник «Какой-то мотор внутри меня»

* собственная сознательная инициатива: «Я активно развиваю себя сам»

* инициатива других людей или организаций: «Со мной занимаются»

В сочетании с тем, кто или что задает направление роста и развития, можно построить богатую типологию роста и развития личности.

Возможно, что у некоторых людей есть врожденная мотивация к росту и развитию своей личности. Смотри Развивающаяся личность

Определенно, есть люди, у которых ценность и мотивация к развитию собственной личности на каком-то жизненном этапе является ведущей, определяющей, важнее ценностей Личной жизни и ценности Дела и Бизнеса.

Стабильная мотивация к развитию у Творца, когда на это есть внешний запрос. У Паразита и Потребителя самостоятельной мотивации к развитию — нет. Когда телу хочется двигаться и развиваться, они двигаются и развиваются. Когда с возрастом энергия пропадает, они в отсутствии внешних пинков ложатся на диван и начинают разлагаться, деградировать.

Отношения между живыми системами заключаются в направлениях энергетического воздействия друг на друга, поскольку история окружающего нас мира — это, по Г. Бейтсону, история отношений. Энергетические воздействия можно назвать движущими силами, формирующими развитие. Энергия, информация и регуляция — это тот сорт отношений между живыми системами или частями одной живой системы, о которых писали Дж. Миллер, Е.Галантер, К.Прибрам. Но поскольку информация и регуляция — это тоже энергетические проявления, то можно предложить такую картину.

Сила — величина векторная. Первая сила, создающая человека как личность — это восприятие переработка и выдача информации, она большую часть времени направлена к человеку, энергия кодируется и выдаётся в «цифровом» формате. Но накапливается информации значительно больше, чем выдаётся. Поэтому эта движущая сила накапливает энергию в виде ресурсов человека и чаще направлена к человеку. Вторая — это агрессия, движение, направленное от человека и к человеку в «аналоговом» варианте. Эта сила прокладывает дорогу, отстаивает или завоёвывает новое пространство, разрушает препятствия. Эта движущая сила тратит энергию, она чаще направлена от человека. Третья сила — альтруизм, она направлена от человека и к человеку. Она поддерживает то, что уже создано, что стабилизирует его мир. Расход и накопление энергии регулируется.

Направление движущих сил меняется по системным законам. Каждая смена направления характеризуется своим набором убеждений, целей, ценностей, поведением, личностных и социальных ролей. Смену уровня ценностей исследовал доктор Клэр Грейвз и его последователи.

Устоявшееся понимание движущих сил развития личности как результата конфликта противоречий (главный из этих конфликтов — это противоречие между потребностями и возможностями) не даёт осознания смены направления развития личности по отношению к своему окружению. Понимание развития личности только как постоянный личностный рост или застой не объясняет колебательные и спиральные моменты в этом развитии. Векторное понимание движущих сил более полно моделирует движущие силы развития личности. Эти метафоры послужат опорой для систематизации, объяснения и использования опыта смены стратегий поведения на разных уровнях существования и бытия по мере развития человеческой личности.

Определения этих сил не являются в данном изложении чёткими понятиями, и для их более полной характеристики необходим более высокий уровень абстракции, однако их удобно использовать для нахождения следующего этапа развития личности, выбора направления воспитания или психотерапии, определения вектора личностного саморазвития.

Источник

Основными движущими силами развития личности воспитанника являются:

• уровень развития личности и ее идеалы, жизненные ценности и установки;

• потребности, мотивы, мотивации личности и моральный долг;

• жизненные притязания личности и ее возможности;

• наследственные данные и потребности воспитания;

• эмоционально-чувственная сфера личности;

• особенности протекания нервно-психических процессов личности и тому подобное.

Таким образом, изучить своих воспитанников – значит выявить особенности подструктур психологической структуры личности, определить закономерности их проявления в формировании и развитии личности, выделить движущие силы их развития и формирования, на этой основе прогнозировать процесс воспитания. Поэтому воспитателям следует знать возрастную периодизацию личности – разделение целостного жизненного цикла человека на возрастные отрезки (периоды), измеряемых годами.

Г. С Костюк трактовал возраст в психологии как конкретный относительно ограниченную во времени ступень психического развития, характеризующаяся совокупностью закономерных физиологических и психических изменений, не связанных с индивидуальными особенностями, одинаковыми для всех людей. Возрастные психические особенности, которые обусловлены историческим развитием, наследственностью, воспитанием, содержанием и характером общения и деятельности человека. При этом общение и деятельность, по его мнению, непосредственно влияют на сроки перехода от одной возрастной стадии к другой.

Д. Б. Эльконин на основе идей Л. С Выготского и А. М. Леонтьева создал общепринятую в отечественной психологии научно-продуктивную концепцию периодизации психического развития личности. Он основные периоды психического развития личности определял по следующим психолого-педагогическим критериям:

во-первых, возрастной понимал развитие как общее изменение личности, формирование нового плана отражения действительности, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с окружающими, формированием новых мотивов и ценностных установок;

во-вторых, он придерживался мнения Л.С.Выготского о внутренней детерминированности развития и его целенаправленный, развивающий, скачкообразный характер;

в-третьих, базировался на конкретно-историческом понимании природы ребенка;

в-четвертых, брал за основу развития качественные и существенные признаки в их системной связи. Особое внимание он обращал на деятельностную интерпретацию развития человека.

Можно подать такую обобщенную возрастную периодизацию развития личности:

1. Период новорожденного (от рождения до одного года).

2. Период раннего детства (от 1 до 3 лет).

3. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

4. Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет).

5. Средний школьный, или подростковый возраст (от 10 до 15 лет).

6. Старший школьный, или юношеский возраст (от 15 до 18 лет).

Разумеется, границы возрастных периодов относительно подвижные. Это зависит от природного потенциала детей, характера и содержания ведущего вида деятельности и воспитательного воздействия на них. Каждый возраст имеет свои особенности. Поэтому воспитателю следует учитывать характерные для каждого возрастного периода социальную ситуацию развития, содержание, методы и формы обучения и воспитания, ведущий вид деятельности, уровень развития сознания и самосознания воспитанника. Также имеет место проблема акселерации – ускоренного индивидуального развития ребенка, когда среднефизические и ее психофизиологические константы опережают оптимальные.

Следовательно, формирование и развитие личности воспитанника может быть целеустремленным, самостоятельным или стихийным, в зависимости от педагогически обоснованной деятельности воспитателя, общения, поведения учащихся.

Образовательный консалтинг

Учеба за границей может быть одной из величайших возможностей для студента. Фактически, количество студентов, участвующих в программах обучения за рубежом, увеличивается с каждым годом. По данным Института статистики ЮНЕСКО, количество студентов, обучающихся за границей, ежегодно растет примерно на 12%. В чем секрет такого быстрого роста? Зачем учиться за границей?

Преимущество онлайн изучения английского языка

Онлайн изучение английского языка дает более широкие возможности для ученика, чем индивидуальные личные занятия с педагогом. На очных уроках вы чаще всего будете использовать одну конкретную книгу или несколько других материалов, подготовленных для вас учителем. С интеграцией интернета в повседневную жизнь большинства людей на планете онлайн-уроки открывают массу возможностей для комфортного изучения английского языка.

Преимущество Skype уроков по изучению иностранных языков

По мере того, как развивается мир, знание нескольких языков становится жизненно важным для профессионального успеха многих людей и многие ищут всесторонние возможности по изучению языков. В большинстве своем изучение языка происходит с привлечением частных преподавателей. Но для тех, у к…..

Источник