Дисфункция мочевого пузыря у ребенка 2 года

Нейрогенный мочевой пузырь у детей – функциональные расстройства наполнения и опорожнения мочевого пузыря, связанные с нарушением механизмов нервной регуляции. Нейрогенный мочевой пузырь у детей может проявляться неконтролируемыми, учащенными или редкими мочеиспусканиями, ургентными позывами, недержанием или задержкой мочи, инфекциями мочевых путей. Диагноз нейрогенного мочевого пузыря у детей ставится по данным лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических, эндоскопических, радиоизотопных и уродинамических исследований. Нейрогенный мочевой пузырь у детей требует комплексного лечения, включающего медикаментозную терапию, физиопроцедуры, ЛФК, хирургическую коррекцию.

Общие сведения

Нейрогенный мочевой пузырь у детей — резервуарная и эвакуаторная дисфункция мочевого пузыря, обусловленная нарушением нервной регуляции мочеиспускания на центральном или периферическом уровне. Актуальность проблемы нейрогенного мочевого пузыря в педиатрии и детской урологии обусловлена высокой распространенностью заболевания в детском возрасте (около 10%) и риском развития вторичных изменений мочевыводящих органов.

Зрелый, полностью контролируемый днем и ночью, режим мочеиспускания формируется у ребенка к 3-4 годам, прогрессируя от безусловного спинального рефлекса до сложного произвольно-рефлекторного акта. В его регуляции принимают участие кортикальные и субкортикальные центры головного мозга, центры спинальной иннервации пояснично-крестцового отдела спинного мозга, периферические нервные сплетения. Нарушение иннервации при нейрогенном мочевом пузыре у детей сопровождается расстройствами его резервуарно-эвакуаторной функции и может стать причиной развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, мегауретера, гидронефроза, цистита, пиелонефрита, хронической почечной недостаточности. Нейрогенный мочевой пузырь значительно снижает качество жизни, формирует физический и психологический дискомфорт и социальную дезадаптацию ребенка.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей

Причины нейрогенного мочевого пузыря у детей

В основе нейрогенного мочевого пузыря у детей лежат неврологические нарушения разного уровня, приводящие к недостаточной координации активности детрузора и/или наружного сфинктера мочевого пузыря при накоплении и выделении мочи.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей может развиваться при органическом поражении ЦНС вследствие врожденных пороков (миелодисплазии), травм, опухолевых и воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника, головного и спинного мозга (родовой травме, ДЦП, спинномозговой грыже, агенезии и дисгенезии крестца и копчика и др.), приводящих к частичному или полному разобщению супраспинальных и спинальных нервных центров с мочевым пузырем.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей может быть обусловлен неустойчивостью и функциональной слабостью сформировавшегося рефлекса управляемого мочеиспускания, а также нарушением его нейрогуморальной регуляции, связанным с гипоталамо-гипофизарной недостаточностью, задержкой созревания микционных центров, дисфункцией вегетативной нервной системы, изменением чувствительности рецепторов и растяжимости мышечной стенки мочевого пузыря. Основное значение имеет характер, уровень и степень поражения нервной системы.

Нейрогенный мочевой пузырь чаще встречается у девочек, что связано с более высокой эстрогенной насыщенностью, повышающей чувствительность рецепторов детрузора.

Классификация нейрогенного мочевого пузыря у детей

По изменению пузырного рефлекса различают гиперрефлекторный мочевой пузырь (спастическое состояние детрузора в фазу накопления), норморефлекторный и гипорефлекторный (гипотония детрузора в фазу выделения). В случае гипорефлексии детрузора рефлекс на мочеиспускание возникает при функциональном объеме мочевого пузыря, значительно превышающем возрастную норму, в случае гиперрефлексии – задолго до накопления нормального возрастного объема мочи. Наиболее тяжелой является арефлекторная форма нейрогенного мочевого пузыря у детей с невозможностью самостоятельного сокращения полного и переполненного мочевого пузыря и непроизвольным мочеиспусканием.

По приспособленности детрузора к нарастающему объему мочи нейрогенный мочевой пузырь у детей может быть адаптированный и неадаптированный (незаторможенный).

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря у детей может протекать в легких формах (синдром дневного частого мочеиспускания, энурез, стрессовое недержание мочи); среднетяжелых (синдром ленивого мочевого пузыря и нестабильного мочевого пузыря); тяжелых (синдром Хинмана — детрузорно-сфинктерная диссенергия, синдром Очоа — урофациальный синдром).

Симптомы нейрогенного мочевого пузыря у детей

Нейрогенный мочевой пузырь у детей характеризуется различными расстройствами акта мочеиспускания, тяжесть и частота проявлений которого определяется уровнем поражения нервной системы.

При нейрогенной гиперактивности мочевого пузыря, преобладающей у детей раннего возраста, отмечаются учащенные (> 8 раз/сутки) мочеиспускания малыми порциями, ургентные (императивные) позывы, недержание мочи, энурез.

Постуральный нейрогенный мочевой пузырь у детей проявляется только при переходе тела из горизонтального положения в вертикальное и характеризуется дневной поллакиурией, ненарушенным ночным накоплением мочи с нормальным объемом ее утренней порции.

Стрессовое недержание мочи у девочек пубертатного возраста может возникать при физической нагрузке в виде упускания небольших порций мочи. Для детрузорно-сфинктерной диссинергии характерны полная задержка мочеиспускания, микции при натуживании, неполное опорожнение мочевого пузыря.

Нейрогенная гипотония мочевого пузыря у детей проявляется отсутствующими или редкими (до 3-х раз) мочеиспусканиями при полном и переполненном (до 1500 мл) мочевом пузыре, вялым мочеиспусканием с напряжением брюшной стенки, ощущением неполного опорожнения из-за большого объема (до 400 мл) остаточной мочи. Возможна парадоксальная ишурия с неконтролируемым выделением мочи вследствие зияния наружного сфинктера, растянутого под давлением переполненного мочевого пузыря. При ленивом мочевом пузыре редкие мочеиспускания сочетаются с недержанием мочи, запорами, инфекциями мочевыводящих путей (ИМП).

Нейрогенная гипотония мочевого пузыря у детей предрасполагает к развитию хронического воспаления мочевых путей, нарушению почечного кровотока, рубцеванию почечной паренхимы и формированию вторичного сморщивания почки, нефросклероза и ХПН.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря у детей

При наличии расстройств мочеиспускания у ребенка необходимо проведение комплексного обследования с участием педиатра, детского уролога, детского нефролога, детского невролога и детского психолога.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря у детей включает сбор анамнеза (семейная отягощенность, травмы, патология нервной системы и др.), оценку результатов лабораторных и инструментальных методов исследования мочевой и нервной системы.

Для выявления ИМП и функциональных нарушений со стороны почек при нейрогенном мочевом пузыре у детей выполняют общий и биохимический анализ мочи и крови, пробу Зимницкого, Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи.

Урологическое обследование при нейрогенном мочевом пузыре включают УЗИ почек и мочевого пузыря ребенку (с определением остаточной мочи); рентгенологическое исследование (микционную цистографию, обзорную и экскреторную урографию); КТ и МРТ почек; эндоскопию (уретроскопию, цистоскопию), радиоизотопное сканирование почек (сцинтиграфию).

Для оценки состояния мочевого пузыря у ребенка отслеживают суточный ритм (количество, время) и объем спонтанных мочеиспусканий при нормальном питьевом и температурном режиме. Высокую диагностическую значимость при нейрогенном мочевом пузыре у детей имеют уродинамическое исследование функционального состояния нижних мочевых путей: урофлоуметрия, измерение внутрипузырного давления при естественном заполнении мочевого пузыря, ретроградная цистометрия, профилометрия уретры и электромиография.

При подозрении на патологию ЦНС показано проведение ЭЭГ и Эхо-ЭГ, рентгенографии черепа и позвоночника, МРТ головного мозга ребенку.

Лечение нейрогенного мочевого пузыря у детей

В зависимости от типа, тяжести нарушений и сопутствующих заболеваний при нейрогенном мочевом пузыре у детей используют дифференцированную лечебную тактику, включающую немедикаментозную и медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство. Показано соблюдение охранительного режима (дополнительный сон, прогулки на свежем воздухе, исключение психотравмирующих ситуаций), прохождение курсов ЛФК, физиотерапии (лекарственного электрофореза, магнитотерапии, электростимуляции мочевого пузыря, ультразвука) и психотерапии.

При гипертонусе детрузора назначают М-холиноблокаторы (атропин, детям старше 5 лет — оксибутинин), трициклические антидепрессанты (имипрамин), антагонисты Ca+ (теродилин, нифедипин), фитопрепараты (валерианы, пустырника), ноотропы (гопантеновая кислота, пикамилон). Для лечения нейрогенного мочевого пузыря с ночным энурезом у детей старше 5 лет применяют аналог антидиуретического гормона нейрогипофиза – десмопрессин.

При гипотонии мочевого пузыря рекомендованы принудительные мочеиспускания по графику (каждые 2-3 часа), периодические катетеризации, прием холиномиметиков (ацеклидин), антихолинэстеразных средств ( дистигмин), адаптогенов (элеутерококк, лимонник), глицина, лечебные ванны с морской солью.

В целях профилактики ИМП у детей с нейрогенной гипотонией мочевого пузыря назначают уросептики в малых дозах: нитрофураны (фуразидин), оксихинолоны (нитроксолин), фторхинолоны (налидиксовая кислота), иммунокорригирующую терапию (левамизол), фитосборы.

При нейрогенном мочевом пузыре у детей выполняют внутридетрузорные и внутриуретральные инъекции ботулотоксина, эндоскопические хирургические вмешательства (трансуретральную резекцию шейки мочевого пузыря, имплантацию коллагена в устье мочеточника, операции на нервных ганглиях, ответственных за мочеиспускание), проводят увеличение объема мочевого пузыря с помощью кишечной цистопластики.

Прогноз и профилактика нейрогенного мочевого пузыря у детей

При правильной лечебной и поведенческой тактике прогноз нейрогенного мочевого пузыря у детей наиболее благоприятен в случае гиперактивности детрузора. Наличие остаточной мочи при нейрогенном мочевом пузыре у детей увеличивает риск развития ИМП и функциональных нарушений почек, вплоть до ХПН.

Для профилактики осложнений важно раннее выявление и своевременное лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у детей. Детям с нейрогенным мочевым пузырем необходимо диспансерное наблюдение и периодическое исследование уродинамики.

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь у детей является довольно распространенной патологией, встречающейся у 10 % детского населения разных возрастных групп. Болезнь характеризуется нарушением процесса мочеиспускания на фоне нарушения регуляции работы мочевого пузыря, что вызывает частую потребность к опорожнению или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание

Классификация

Выделяют следующие формы нейрогенного мочевого пузыря у детей:

- гипорефлекторный, развивающийся на фоне травмирования поясничного отдела спинного мозга. В этом случае ребенок не испытывает позывов при большом объеме выделяемой мочи, более 1,3 литров. Орган опорожняется самостоятельно полностью или (чаще) моча подтекает малыми порциями. На фоне застоя мочи нередко возникает инфицирование мочеполовой системы;

- арефлекторный является наиболее сложной формой дисфункции. Ребенок не в состоянии терпеть позывы и контролировать процесс мочеиспускания. Мочевой пузырь самопроизвольно сокращается в независимости от количества скопленной жидкости;

- гиперрефлекторный проявляется при наличии патологии ЦНС. Жидкость не заполняет мочевой пузырь. После того, как она доходит до органа, тут же его покидает. При гиперрефлекторном пузыре потребность к опорожнению возникает до того, как орган наберет необходимый объем жидкости.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей проявляется дневным энурезом

Заболевание протекает в следующих формах:

- легкой. Характеризуется частым желанием к мочеиспусканию. На фоне нервного напряжения происходит недержание мочи в ночное время;

- умеренной. В этом случае жидкость не накапливается в мочевом пузыре. Данный вид характеризуется внезапным сильным позывом к мочеиспусканию;

- тяжелой. Ребенок страдает от энуреза. Для данной формы характерно скапливание жидкости в мочевом пузыре. На этом фоне развивается цистит, пиелонефрит.

Дисфункция бывает врожденной, возникающей при внутриутробном развитии или в процессе родов, и приобретенной. Урологами созданы клинические рекомендации по диагностике заболевания, в которых указывается наличие «стеснительного» органа, признаком которого является проблематичное начало опорожнения. Для этого ребенок напрягает мышцы, он боится процесса мочеиспускания.

Причины

В первый год жизни у младенцев наблюдается самопроизвольное мочеиспускание, без участия нервной системы, на рефлекторном уровне. С взрослением ребенка рефлекс контролирует ЦНС. Уже к 3 годам он сам ходит в туалет, ощущая позывы. При нейрогенных сбоях, возникающих на фоне неврологического нарушения, ребенок не в состоянии контролировать данный процесс. К причинам, вызывающим данное заболевание, относятся:

- неврологические болезни;

- новообразования позвоночника доброкачественной, злокачественной природы;

- межпозвоночные грыжи;

- энцефалит;

- повышение количества эстрогена. По этой причине заболевание чаще диагностируется у девочек, чем у мальчиков;

- структурные аномалии мочевого пузыря

Нейрогенный мочевой пузырь никогда не возникает в результате испуга или прививок.

Симптомы

Клиническая картина напрямую связана со степенью поражения ЦНС и возрастом ребенка. Обычно у детей до 3-4 лет встречается гиперактивная патология, проявляющаяся следующими симптомами:

- частыми позывами к мочеиспусканию. Дети посещают туалет более 9 раз за день;

- сильным внезапно возникающим желанием посетить туалет;

- незначительным выделением мочи;

- ночным энурезом, который при стрессовом состоянии проявляется и на протяжении дня;

- мочевой пузырь не успевает наполняться в полном объеме.

Симптомами гипорефлектроной формы являются:

- редкое проявление позывов к мочеиспусканию. Дети посещают туалет не более 3 раз за день;

- выделяется большой объем мочи;

- процесс мочеиспускания длится в течение продолжительного времени;

- после посещения туалетной комнаты отсутствует ощущение полного опорожнения;

- после мочеиспускания в органе остается большое количество мочи.

Девочки подросткового возраста не фоне гормональной перестройки страдают от капельного выделения мочи во время нервного напряжения или физической нагрузки. Если не начать своевременное лечение, то развивается хроническое воспаление мочеполовой системы с частыми рецидивами.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей проявляется в подростковом возрасте на фоне стрессовых ситуаций

Диагностика

В клинических рекомендациях указано, что для диагностирования патологии необходимо сдать следующие лабораторные тесты:

- общий анализ мочи, который позволяет оценить кислотность, плотность, цвет мочи;

- анализ мочи по Нечипоренко, позволяющий подсчитать количество цилиндров, эритроцитов, лейкоцитов;

- анализ мочи по Зимницкому. Позволяет определить объем выделяемой мочи;

- бакпосев биологического материала, результат которого определяет возбудитель воспалительного процесса;

- биохимический анализ крови, необходимый для определения количества микроэлементов.

Для уточнения диагноза назначают следующие инструментальные методы:

- УЗИ почек и мочевыводящей системы позволяет определить наличие новообразований, воспалительных процессов, конкрементов;

- урографию, в ходе которой производится введение контрастного компонента. Исследование точно отображает диагностируемые органы;

- цистоскопию. В ходе диагностики вводится цистоскоп, оснащенный микрокамерой, в область мочевого пузыря. Просматривается изображение на мониторе;

- урофлоуметрию, позволяющую исследовать как происходит мочеиспускание посредством прикрепленных датчиков. Результаты диагностики дают информацию о скорости мочеиспускания, сколько жидкости остается в органе;

- рентген позвоночника назначают при травмировании спины, новообразованиях позвоночника;

- МРТ головного мозга дает представление о структуре головного мозга, наличии воспалительных процессов, аномалий развития.

Только после комплексной диагностики производится выбор терапевтического метода.

Терапия

При дисфункции мочевого пузыря назначается следующая медикаментозная терапия:

- антимускариновыми препаратами на основе атропина для устранения гиперреактивности органа;

- спазмолитики, которые позволяют снять мышечные спазмы;

- поливитамины для поддержания организма;

- препараты для улучшения работы мозговой деятельности.

Кроме медикаментозного лечения рекомендуется нормализовать режим сна, контролировать процесс мочеиспускания, наладить питьевой режим, исключить активное время провождение по вечерам. Одновременно с консервативной терапией назначаются физиопроцедуры:

- лазеротерапия;

- воздействие ультразвуком;

- медикаментозный электрофорез.

При структурных патологиях мочевого пузыря проводится оперативное вмешательство.

Нейрогенный мочевой пузырь – серьезная проблема, которая при своевременном обращении устраняется консервативной терапией и самоконтролем. Иначе развивается серьезное нарушение мочевыводящий системы.

Читайте далее: корь у детей

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь – это широко распространённая патология (10 случаев на 100), при которой наблюдается неполное опорожнение мочевого пузыря у детей младшего и среднего возраста. Причина – нарушение механизмов регуляции нервной системы. Заболевание не считается опасным и не несёт угрозы для жизни, однако создаёт множество неудобств малышам и их родителям. Болезнь сопровождается самопроизвольным мочеиспусканием, что провоцирует развитие комплексов, особенно у подростков, и затрудняет процесс социализации. При своевременном лечении под руководством специалиста недуг удаётся полностью победить.

Как устроен и работает мочевой пузырь?

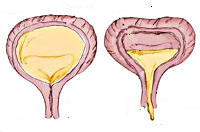

Мочевой пузырь (мочевик) представляет собой полый орган грушевидной формы, предназначенный для сбора мочи. Его стенки – это очень эластичные мышцы, называемые детрузором. Они обеспечивают сокращение органа. Сверху в него впадают мочеточники, в нижней части, сужаясь, плавно переходит в мочевыводящий канал.

Акт мочеиспускания (микция) разделён на 2 фазы: накопление и опорожнение. В результате работы почек мочевой пузырь заполняется жидкостью, которая не вытекает потому, что её надёжно сдерживают уретральный и тазовый сфинктеры. На стадии накопления детрузор остаётся в пассивном расслабленном состоянии. По мере заполнения пузыря человек начинает ощущать позывы к мочеиспусканию, волевым усилием напрягает детрузор, который сокращаясь давит на сфинктеры, расслабляет их и выталкивает мочу.

Этот управляемый рефлекс контролируется спинным, средним мозгом, а также корковым и подкорковым отделами. У младенца корковый и подкорковый контроль отсутствует, поэтому микция происходит самопроизвольно. Однако по мере развития нервной системы ребёнок начинает управлять процессом, своевременно просясь на горшок. К 2-3 годам здоровый малыш полностью должен контролировать мочеиспускание.

Поэтому если к трёхлетнему возрасту у ребёнка продолжают случаться «аварии», можно говорить о развитии дисфункции мочевика.

Причины

Нейрогенный мочевой пузырь у детей – это заболевание, являющееся следствием расстройства нервной регуляции мочеиспускания на одном из 3-х уровней:

- периферическом;

- спинальном;

- корковом.

В зависимости от того, на каком уровне произошёл сбой, у пациента развивается либо синдром недержания, либо, наоборот, затруднение (неполное) опорожнение.

Причинами дисфункции органа могут быть:

- ослабление управляющего рефлекса;

- врождённые пороки развития (патологии копчика, крестца, нервной системы, ДЦП);

- спинномозговая грыжа;

- новообразования позвоночника;

- родовая травма;

- травмы центральной нервной системы (ЦНС);

- невриты;

- нарушения работы вегетативной нервной системы;

- повышенное содержание эстрогенов;

- дисфункция гипоталамуса или гипофиза;

- патологии спинного и головного мозга.

Классификация

По степени тяжести нейрогенные дисфункции делятся на 3 группы:

- Лёгкие, при которых ребёнок часто мочится в дневное время, страдает недержанием ночью или под воздействием стрессовой ситуации.

- Средние, проявляющиеся в частых позывах в туалет с невозможностью полного опорожнения.

- Тяжёлые, проявляющиеся не только в неконтролируемом опорожнении мочевого пузыря, но и кишечника. Обычно сопровождаются другими хроническим заболеваниями.

В зависимости от вида нарушения рефлекса мочевик бывает:

- Гипорефлекторным, при котором слабый рефлекс (гипотония детрузора) препятствует своевременному выведению урины и моченакопитель постоянно переполнен. Развивается в результате поражения крестцовой области позвоночника.

- Гиперрефлекторным, при котором урина не накапливается: даже небольшое количество мочи вызывает острое желание опорожниться. Возникает в результате патологий ЦНС.

- Арефлекторым, при котором процесс сознательного управления опорожнением невозможен: урина накапливается до определённого уровня и самопроизвольно вытекает.

Симптомы

В зависимости от патологии различаются и симптомы.

При гипорефлекторной форме наблюдаются:

- редкие позывы к опорожнению (не чаще 1-3 раз в сутки);

- большой объем выделяемой жидкости;

- ощущение неопустошённости, что соответствует действительности, поскольку количество остаточной мочи, которая так и не вышла, достаточно большое.

При гиперрефлекторной форме наблюдаются:

- учащённые микции (более 8 раз в сутки);

- желание опорожниться возникает неожиданно и ощущается резко;

- моча выделяется в небольшом объёме;

- энурез случается, как в ночное, так и в дневное время.

Диагностика

Диагностика заболевания проводится совместно несколькими врачами:

- педиатром;

- детским невропатологом;

- психиатром;

- урологом.

Инфекция мочевыводящих путей у детей. Диагностика

Первая стадия – это беседа с родителями, цель которой выяснить наследственную предрасположенность. Затем пациент должен пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований, включающих:

- биохимию крови;

- бактериологический тест мочи;

- анализы мочи по Нечипоренко и Зимницкому, позволяющие оценить работу почек и мочевыводящих путей;

- УЗИ мочевика и почек;

- КТ или МРТ почек и головного мозга;

- эндоскопию мочевика;

- урографию;

- рентгенографию;

- электроэнцефалографию;

- исследование спинного мозга (требуется нечасто).

Исследование головного мозга необходимо, чтобы исключить патологические процессы центральной нервной системы.

Терапия

Лечение дисфункции мочевого пузыря у детей – процесс комплексный, включающий применение:

- медикаментозных препаратов;

- немедикаментозных способов;

- оперативного вмешательства в исключительных случаях.

Применение лекарств направлено в первую очередь на улучшение функционирования ЦНС, мозговой активности, поддержания психического равновесия. Среди них:

- Глицин;

- Пантогам;

- Милипрамин (антидепрессант).

Кроме этого, назначают:

- витаминные комплексы;

- успокоительные на основе валерианы, пустырника;

- иммуномодуляторы, например, Левамизол;

- препараты, восстанавливающие биохимические процессы в организме.

Однако, по мнению доктора Комаровского, применять лекарственную терапию до 6-7 лет не стоит – лучше сконцентрироваться на немедикаментозном лечении. Сюда входят такие меры, как:

- создание в семье благоприятного климата;

- исключение возможности любых стрессов;

- регулирование режима игр и отдыха;

- совершение регулярных прогулок на свежем воздухе и активные игры;

- проведение курсов физиотерапии (электрофореза, лазера, ультразвука);

- регулярное занятие гимнастикой Кегеля;

- слежение за тем, чтобы малыш через определённые интервалы времени (которые следует постепенно увеличивать) ходил в туалет.

Оперативное лечение – мера крайняя и проводится в случае серьёзных анатомических нарушений и неэффективности любого другого метода.

Осложнения и последствия

Физический и эмоциональный дискомфорт ребёнка, связанный с неконтролируемыми микциями, может привести к серьёзным психическим нарушениям:

- отсутствию сна;

- беспокойству;

- депрессии;

- замкнутости.

Родители должны понимать это и ни в коем случае не проявлять признаков раздражения или неудовольствия, тем более срываться на ругань.

При неполноценном лечении могут развиться и другие серьёзные заболевания инфекционно-воспалительного характера:

- хронический цистит;

- пиелонефрит;

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс (заброс урины из пузыря в мочеточники и даже в почки);

- хроническая почечная недостаточность.

Прогнозы и профилактика

Прогноз при диагнозе неполное опорожнение мочевого пузыря у детей более чем оптимистичный, особенно в отношении гиперактивного детрузора. Главное – вовремя обратиться к врачу. При гипотонии детрузора прогноз чуть хуже, поскольку скапливающаяся урина вызывает инфицирование, но и это лечится.

К профилактическим мерам можно отнести:

- укрепление иммунитета;

- достаточное пребывание на свежем воздухе;

- рациональное питание;

- соблюдение режима бодрствования и сна;

- создание благоприятной атмосферы в семье, исключающей любые стрессы для малыша;

- регулярное прохождение медосмотра.

Источник