Диагностики развития ребенка с дцп

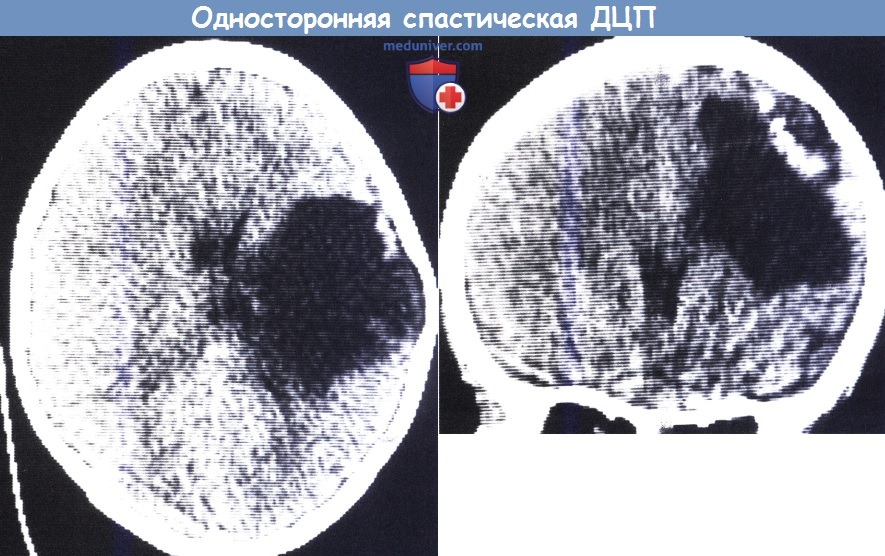

Диагностика и дифференциация детского церебрального паралича (ДЦП)а) Точная диагностика ДЦП. Диагностика ДЦП основана преимущественно на клинических проявлениях. Практические параметры, разработанные совместно Американской академией неврологии и Обществом детской неврологии (Ashwal et al., 2004), предполагают следующие диагностические шаги: (I) сбор анамнеза; (II) неврологический осмотр и оценка развития для определения не только моторного развития, но и когнитивных функций и развития речи и поведения; (III) нейровизуализация. Нейровизуализация, в особенности МРТ, все чаще играет решающую роль. ДЦП преимущественно характеризуется повреждениями головного мозга, которые могут быть идентифицированы методом МРТ приблизительно в 75% случаев, и в меньшей степени мальформациями головного мозга, которые составляют около 10% случаев (Krageloh-Mann и Horber, 2007). Задачей нейровизуализации является поиск признаков таких повреждений или мальформаций, топография и распространенность которых объясняют неврологические симптомы и тяжесть клинических проявлений. Электромиография, которая может пролить свет на механизмы заболевания (Harrison, 1988; Kanda et al., 1988), не используется в практической диагностике, не считая случаев, когда необходимо исключить другие заболевания, характеризующиеся, как и ДЦП, некоторой слабостью и гипотонией. Точный диагноз ДЦП во многом зависит от знаний нормального развития и его вариантов. Относительно легко рано исключить диагноз ДЦП в случае, если характеристики развития младенца не отличаются от нормы. Важна ранняя диагностика: разработана система ранней диагностики (Prechtl et al., 1997) для выявления ДЦП, с помощью оценки видеозаписи спонтанных движений новорожденных и ранних движений младенцев. Многократно зарегистрированные скручивающие движения и отсутствие развития непоседливых движений в течение первых трех месяцев расцениваются как высоко чувствительный и специфичный признак развития ДЦП. Тем не менее, данная методика не позволяет дифференцировать различные подтипы ДЦП.

б) Дифференциальная диагностика ДЦП. Дифференциальная диагностика специфических типов ДЦП уже обсуждалась. В данной главе рассматриваются только проблемы диагностики, типичные для большинства видов ДЦП. Основную диагностическую ценность представляет дифференцировка прогрессирующих и стабильных неврологических нарушений, особенно поддающихся лечению, от ДЦП. Во всех случаях нужно исключать опухоли спинного мозга шейной локализации и медленно растущие опухоли головного мозга (Haslam, 1975). Многие метаболические и гередодегенеративные заболевания характеризуются медленным течением, и их клиническая манифестация может имитировать все типы ДЦП. Например, лейкодистрофии могут изначально не отличаться от спастической диплегии, а атаксия-телеангиоэктазия по своим проявлениям не отличима от непрогрессирующих атаксий (Aicardi et al., 1988). Некоторые случаи допа-чувствительной дистонии могут симулировать диплегию или атетоидный ДЦП, и пробное лечение L-допой показано во всех случаях, когда анамнез и результаты исследований не исключают такой возможности. Болезнь Ли (Fryer et al., 1994), органические ацидемии (Gascon et al., 1994), митохондриальные заболевания (Tsao et al., 1994) и синдром карбогидрат-дефицитных гликопротеинов (Jaeken и Carchon, 1993; Stibler et al., 1993) также могут имитировать любой тип ЦДП, а дифференцировка стабильных и прогрессирующих метаболических нарушений становится чрезвычайно сложна, то есть может потребоваться рассмотрение показаний для проведения исследований. Диагностика прогрессирующих неврологических заболеваний может проводиться с помощью лабораторных исследований. Тем не менее, они должны проводиться только в случаях с клиническим обоснованием. Иногда результаты лабораторных исследований могут вводить в заблуждение. Одному пациенту с параплегией, вызванной врожденной опухолью спинного мозга, на основании псевдодефицита арилсульфатазы А, в течение нескольких лет ставился диагноз метахроматической лейкодистрофии (Aicardi, собственные наблюдения). Пациентам с задержкой умственного развития без двигательных аномалий часто ставится диагноз ДЦП в связи с тем, что в обеих ситуациях нормальные этапы развития запаздывают. Тем не менее, это не дает оснований оценивать всех детей с ДЦП как умственно отсталых. Гипотония часто встречается при большинстве ранних случаев ДЦП, а также при других заболеваниях, которые нередко ошибочно диагностируются как ДЦП. Синдром Прадера-Вилли особенно легко перепутать с ДЦП, так как он характеризуется задержкой умственного развития, затруднениями глотания, угнетением дыхания и часто низкой массой при рождении (Wharton и Bresman, 1989). Данное обстоятельство касается также врожденной миотонической дистрофии, которая в действительности часто существует одновременно с гипоксической энцефалопатией, вызванной ранней асфиксией в результате поражения дыхательных мышц (Rutherford et al., 1989). Повышенный тонус, который часто является ранним симптомом нескольких форм ДЦП, может встречаться также у младенцев с другими заболеваниями у здоровых в остальных отношениях младенцев (PeBenito et al., 1989). Повышенный тонус разгибателей шеи особенно часто предшествует ДЦП (Amiel-Tison et al., 1977; Ellenberg и Nelson, 1981). Выявлено, что это относится лишь к случаям сочетания других аномалий с переразгибанием шеи и туловища (Touwen и Hadders-Algra, 1983). Заметное повышение тонуса при гиперрефлексии может симулировать диплегию или тетраплегию, но в таких случаях отмечается прогрессирующее улучшение, а тактильные стимулы часто приводят к выраженной гипертонической реакции с апноэ. Особое внимание уделяется повышенному тонусу туловища как показателю развития младенцев с низкой массой тела при рождении без последующего формирования ДЦП (Georgieff и Bernbaum, 1986; Georgieff et al., 1986).

в) Диагностические сложности и ранняя диагностика ДЦП. Как говорилось ранее, диагностика ДЦП проводится на основании клинических проявлений, то с учетом развития типичной клинической картины лишь с течением времени, ранняя диагностика может быть затруднена. Аномалии неврологических признаков могут иметь транзиторный характер; асимметрия позы и тонуса, гипервозбудимость и гипер- или гипотония могут выявляться у младенцев без аномалий головного мозга. Такие проявления транзиторны более чем в 90% случаев (Michaelis et al., 1993). Транзиторная дистония встречается у некоторых здоровых младенцев в течение первого года жизни (Willemse, 1986; Deonnaet al., 1991), обычно поражает одну или более конечностей, не затрагивает туловище или шею, проявляется после 4-х месячного возраста и оказывает незначительное воздействие на активность ребенка. Положение конечностей может иметь интермиттирующий или стойкий характер и исчезает в течение недель или месяцев. Такие транзиторные аномалии могут быть причиной гипердиагностики ДЦП и стать причиной регистрации детей, которые «перерастают» ДЦП (Nelson и Ellenberg, 1982; Taudorf et al., 1984). Тем не менее, в настоящее время нет зарегистрированной информации о случаях, когда явные неврологические признаки и/или описанные выше изменения на МРТ сопровождались нормальным исходом. У шести детей с изначально диагностированной спастической гемиплегией повторное обследование не выявило признаков, и дети расценивались как неврологически здоровые, аномалий на МРТ не отмечалось (Niemann et al., 1996). По результатам популяционного исследования двустороннего спастического ДЦП (Krageloh-Mann et al., 1993), у 20 детей с диагностированным согласно документации двусторонним спастическим ДЦП при повторном обследовании (в возрасте пяти лет и старше) диагноз не подтвердился. У 10 детей, которые были расценены как здоровые, предположительно отмечалась легкая диплегия, так как после начала самостоятельного передвижения формировалась ходьба на цыпочках. У других детей была выявлена тяжелая умственная отсталость в сочетании также с тяжелой задержкой двигательного развития, но не отмечались явные неврологические признаки. Описанные случаи свидетельствуют о том, насколько ошибочным может быть диагноз ДЦП при отсутствии дальнейшего наблюдения, и насколько осторожно следует оценивать «эффект» раннего лечения. По описанным выше причинам принято соглашение, что диагноз ДЦП должен носить предварительный характер до 3 лет, а регистрация ДЦП должна проводиться только после подтверждения диагноза в возрасте 5 лет. Современные методы визуализации могут способствовать ранней диагностике. По результатам одного из исследований, у 37 из 40 детей с ДЦП отмечались аномалии на МРТ (Truwit et al., 1992), в ходе другого исследования (Candy et al., 1993) у 17 из 22 детей с изолированной задержкой двигательного развития на МРТ отмечались аномалии, предполагающие ДЦП. Естественно, бывают индивидуальные ситуации, особенно при известной этиологии заболевания, когда диагноз может определиться раньше. Изменения клинической картины или проявлений ДЦП также могут быть источником диагностических проблем, особенно при хореоатетоидном и атаксическом ДЦП, когда гипотония зачастую является ранним признаком. Дискинетический ДЦП может быть ошибочно диагностирован у детей с гипотонусом и стереотипными движениями. У младенцев, у которых в дальнейшем выявляется задержка умственного развития без ДЦП, и наличием ранних неврологических признаков, такие как гипотония, повышенная возбудимость и неустойчивость двигательных навыков, может быть ошибочно диагностирован спастический ДЦП. У большинства младенцев с гемиплегией асимметрия движений становится заметной только после 4-6 месяцев, даже если известно о наличии повреждения. Диагностика ДЦП может быть отсрочена у детей с вариантами нормального развития. Продемонстрировано, что диагностика спастической диплегии была значимо отсрочена у детей с гипотонией нижних конечностей и осевых мышц. Функцию рук, например, невозможно оценить до развития функций кисти, и легкие изменения становятся заметны только после формирования более сложных двигательных навыков. Наконец, следует особо отметить, что анамнез аномальных факторов, оказывавших воздействие во время беременности, рождения или периода новорожденности в отсутствие объективных признаков не может служить основанием для диагностики ДЦП, несмотря на то, что они могут подтверждать диагноз ДЦП. — Также рекомендуем «Лечение детского церебрального паралича (ДЦП) и обеспечение детей-инвалидов» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.12.2018 |

Источник

ДЦП (детский церебральный паралич) — это сборное название для различных нарушений, которые затрагивают головной мозг пациента. Они проявляются двигательными расстройствами, затруднениями умственной деятельности и другими характерными симптомами. Особенность ДЦП состоит в том, что его диагностика может проводиться в неонатальном (околородовом) периоде. Симптомы болезни зависят от тяжести поражения структур головного мозга, этот же фактор влияет на успешность терапии. Клинический институт мозга предлагает программы диагностики ДЦП в раннем возрасте, а также индивидуальный подбор комплексе терапевтических мероприятий.

Причины заболевания

ДЦП — это распространенное заболевание. Его частота составляет примерно 2 ребенка на 1000 новорожденных, при этом данные могут изменяться, в зависимости от региона. Причиной расстройства, как и любых других церебральных параличей, становятся патологические изменений в коре головного мозга, подкорковых структурах, капсулах либо стволе мозга. Отличие ДЦП от других подобных нарушений состоит только во времени его диагностики (постнатальный период) и нарушении проявлении рефлексов.

Детский церебральный паралич — это результат неправильного развития мозговых структур либо повреждения здорового головного мозга. Процесс может протекать как во время беременности и родов, так и в ранний неонатальный период. Среди причин этой болезни выделяют следующие:

- преждевременные роды либо родовые травмы;

- многоплодная беременность;

- инфекционные заболевания, перенесенные матерью в период беременности, а также отравление ртутью;

- черепно-мозговые травмы в ранний неонатальный период либо в первые несколько лет жизни.

ДЦП не считается генетическим заболеванием, поскольку большинство его случаев приходится на патологии беременности и родов. Однако, в 2% случаев прослеживается наследование по аутосомно-рецессивному типу. До половины детей с подобным диагнозом были рождены ранее срока. Остальные пациенты были одним из близнецов при многоплодной беременности, имели низкую массу тела либо были рождены путем инструментального родовспоможения или экстренного кесарева сечения. Считается, что асфиксия (недостаточное поступление кислорода в головной мозг) является одним из факторов, которые могут спровоцировать детский церебральный паралич.

ДЦП может развиваться и у детей, рожденных в срок. Среди причин, которые вызывают подобные патологии, на первом месте стоят родовые травмы. В ранний неонатальный период они могут быть вызваны травмами головного мозга и другими видами нарушения его работы. Отравление тяжелыми металлами, желтуха, инсульт — все эти факторы приводят к нарушению кровообращения в коре мозговых полушарий, что сказывается на их нормальном развитии. У здорового ребенка церебральный паралич может быть следствием утопления либо других случаев, при котором происходит временная остановка дыхания, а также воспалительных заболеваний головного мозга, в том числе инфекционного происхождения.

Формы ДЦП и их клинические проявления

В первые дни и месяцы жизни ребенок с ДЦП может не отличаться от сверстников, а симптомы болезни проявляются позднее. Их тяжесть зависит от степени поражения головного мозга, а также своевременности диагностики и лечения. Клиническая картина детского церебрального паралича может включать следующие нарушения:

- повышение либо снижение тонуса определенных мышц;

- деформация скелета;

- длительное сохранение рефлексов, которые в норме исчезают в возрасте от 6 до 8 месяцев;

- нарушение рефлексов, в том числе глотательного;

- задержка умственного развития, проблемы со слухом и зрением;

- судорожный синдром.

Врачи Клинического института мозга утверждают, что любые изменения в поведении ребенка должны быть поводом для дополнительного обследования. В настоящее время, для определения точного диагноза используется общепринятая классификация, которая выделяет 5 основных форм ДЦП.

Спастическая диплегия

Эта форма болезни встречается наиболее часто и регистрируется более, чем у половины пациентов с ДЦП. Ее клинические признаки можно отчетливо заметить уже к концу первого года жизни. Ранее она называлась болезнью Литтла, по имени ученого, впервые начавшего работу над исследованием детского церебрального паралича. Чаще всего эта спастическая диплегия развивается у недоношенных детей и проявляется типичным комплексом симптомов:

- парез конечностей, более выраженный в отношении ног;

- гипертонус сгибателей и разгибателей, из-за чего конечности постоянно находятся в неестественном вынужденном положении;

- деформации стопы, которые усиливаются по мере роста ребенка;

- сложности с концентрацией внимания, нарушения слуха и зрения, снижение умственного развития.

Стоит понимать, что не у каждого пациента симптомокомплекс развивается в полной мере. Специалисты утверждают, что своевременная и грамотная реабилитация позволит провести заметную работу по социальной адаптации ребенка. Кроме того, при спастической диплегии значительно реже, чем при других формах, наблюдается судорожный синдром.

Двойная гемиплегия (спастическая тетраплегия)

Эту форму считают наиболее тяжелой, но она возникает не более, чем у 2,5% пациентов. Болезнь развивается вследствие длительной гипоксии головного мозга в период внутриутробного развития, а также вследствие тяжелых поражений нейронов при инфекционных патологиях и отравлениях. Термин «тетраплегия» означает равномерное нарушение двигательной функции всех конечностей. Если симптом проявляется при большей выраженности синдрома на руках, выделяют форму «двойная гемиплегия». Болезнь выявляют уже на первом месяце жизни ребенка. Она характеризуется следующими симптомами:

- парез верхних и нижних конечностей, гипертонус мышц, неестественное положение конечностей (руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу, ноги могут быть согнуты в суставах либо выпрямлены);

- нарушения слуха и зрения, псевдобульбарные расстройства;

- когнитивные расстройства, сложности с адаптацией и самообслуживанием;

- вторичная микроцефалия — уменьшение объема головного мозга.

Прогноз зависит от частоты и выраженности судорог. При этой форме они проявляются в большинстве случаев, а у некоторых пациентов наблюдаются приступы эпилепсии. Адаптация таких пациентов затруднена, но они также требуют длительной реабилитации для улучшения качества жизни.

Гемиплегическая форма

Гемиплегическая форма регистрируется более, чем у 32% пациентов с ДЦП. Она проявляется непосредственно после рождения и характеризуется односторонним парезом конечностей, чаще верхних. Ее причинами могут становиться ишемический инфаркт, кровоизлияние в ткани головного мозга, врожденные аномалии развития центральной нервной системы. По мере взросления ребенка, у него проявляются нарушения походки, могут возникать деформации стоп. Кроме того, гемиплегическая форма часто развивается со снижением зрения и слуха, концентрации внимания и речи. Возможность социальной адаптации определяется, в первую очередь, уровнем интеллектуальных способностей ребенка. Также для этой формы характерны отдельные эпилептические приступы разной степени выраженности.

Гиперкинетическая (дискинетическая) форма

Чаще всего гиперкинетическая форма развивается как следствие гемолитической желтухи — болезни новорожденных. Она диагностируется не более, чем у 10 % пациентов, и имеет неплохой прогноз. Клиническая картина включает непроизвольные мышечные сокращения и различные расстройства речи. Она может состоять из ряда симптомов:

- непроизвольные сокращения мускулов конечностей, лицевых и шейных мышц — эти признаки особенно ярко проявляются в стрессовой обстановке;

- задержка речевого развития, нарушения артикуляции речи;

- судороги — очень редкое явление при дискинетической форме.

Интеллектуальные способности пациента чаще всего остаются без изменений. Грамотная и своевременная адаптация позволяет таким детям посещать обычные образовательные учреждения и продолжать развиваться в различных сферах.

Атонически-астатическая форма

Атаксическая форма ДЦП проявляется снижением тонуса мышц. Ее причинами могут быть аномалии развития нервной системы, ишемия головного мозга либо родовые травмы. У таких пациентов возникают сложности с двигательной активностью — дети начинают удерживать голову, сидеть и ползать позже своих сверстников. Кроме того, могут наблюдаться расстройства слуха и зрения. В большинстве случаев, интеллектуальные способности ребенка остаются без изменений, что существенно повышает шансы на адаптацию и социализацию.

Смешанные формы

В большинстве случаев, можно установить конкретную форму детского церебрального паралича. Однако, остается возможность одновременного поражения всех систем головного мозга: мозжечковой, пирамидной и экстрапирамидной. В таком случае, наблюдается сочетание нескольких симптомокомплексов ДЦП. Возможно развитие одновременно спастической и гиперкинетической, а также спастической и гемиплегической форм.

Диагностика ДЦП (детского церебрального паралича) на ранних стадиях

Врачи Клинического института мозга утверждают, что возможность коррекции расстройств при ДЦП зависит от своевременности диагностики болезни. При первых нарушениях поведения ребенка стоит обратиться к педиатру и уточнить, нормально ли происходит его развитие. В домашних условиях можно заметить первые признаки детского церебрального паралича, которые затем будут прогрессировать. К ним относятся:

- в возрасте 1 месяца — отсутствие реакции на громкие звуки, беспокойный сон;

- 4 месяца — дети не отвечают на звук поворотом головы, не показывают интерес к игрушкам и другим предметам;

- 7 месяцев — ребенок не может сидеть самостоятельно, некоторые пациенты испытывают трудности с удержанием головы;

- 12 месяцев — ребенок не начинает произносить отдельные слова, выполняет большинство действий одной рукой;

- в любом возрасте — косоглазие, судороги, резкие движения, нарушения походки (отсутствие опоры на полную стопу).

Наиболее информативный метод диагностики детского церебрального паралича — это МРТ. Обследование стоит проводить при проявлении первых симптомов, а также при наличии подобного диагноза в анамнезе родственников. Диагноз необходимо дифференцировать от других патологий, которые проявляются схожими симптомами. К ним относятся ранние наследственные атаксии, последствия черепно-мозговых травм, фенилкетонурия, галактоземия, шизофрения и другие расстройства.

Методы лечения

Специалисты Клинического института мозга предлагают индивидуальные программы лечения и адаптации пациентов с различными формами детского церебрального паралича. Основная цель работы — это максимальная социализация ребенка, обучение навыкам самообслуживания, развитие интеллектуальных способностей. Также применяются методики, которые значительно улучшают состояние мышц при их гипер- и гипотонусе и препятствуют значительной деформации развития скелета.

Основные методы лечения ДЦП (детского церебрального паралича)

Методы лечения ДЦП — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациента и его социализацию. Несмотря на то, что болезнь хроническая и не заканчивается полным выздоровлением, необходимо постоянно принимать меры для улучшения качества жизни ребенка. Врачами могут быть рекомендованы следующие способы терапии:

- лечебный массаж — один из основных методов снижения мышечного тонуса;

- лечебная гимнастика (по возможности) — специальные упражнения для восстановления координации движений и симметричного развития мышц;

- электрорефлексотерапия — метод стимуляции нейронов головного мозга, в результате чего ожидается сглаживание клинической картины болезни;

- занятия с логопедом;

- работа с использованием животных, в том числе иппотерапия;

- нагрузочные костюмы — позволяют скорректировать положение тела и способствовать правильному развитию позвоночника.

Занятия с детьми необходимо проводить регулярно. В процессе роста есть возможность предотвратить опасные осложнения ДЦП и способствовать симметричному развитию костей скелета и мышечной массы. В запущенных случаях может быть показано хирургическое вмешательство, в ходе которого проводится устранение дефектов мышц и контрактур, сухожильная пластика.

Использование вспомогательных приспособлений

Терапия при ДЦП включает использование дополнительных приспособлений. Важно уделять внимание двигательной активности ребенка и усложнять задачи по мере его развития. В ходе упражнений важно их правильное выполнение с использованием нужных групп мышц. Занятия происходят со специалистом и в домашних условиях, могут проводиться с использованием дополнительных приспособлений:

- ходунки — устройство, которое используется не только для обучения ходьбе, но и для коррекции равновесия и баланса;

- параподиум — система ортезов, которая позволяет самостоятельно передвигаться даже при отсутствии мышечного тонуса в нижних конечностях;

- вертикализатор — специальный фиксатор, благодаря которому ребенок может самостоятельно стоять (это важно в том числе для правильного развития и функционирования внутренних органов);

- велосипеды — модели с тремя колесами, простые в управлении, которые позволяют передвигаться при снижении функции нижних конечностей;

- аппараты, туторы, лонгеты для коррекции положения конечностей.

Для максимальной социализации ребенка важно уделять время его физической активности. Современные устройства (инвалидные кресла, велосипеды, ходунки и параподиумы) позволяют передвигаться самостоятельно, даже при снижении мышечного тонуса. Такое развитие позволяет избежать проявления мышечных контрактур и добиться максимального симметричного развития мышц и костей. Кроме того, помещение следует оборудовать специальными приспособлениями для комфортного передвижения ребенка, поручнями, креслом для купания и другими вспомогательными устройствами.

Методы профилактики

Полноценная профилактика детского церебрального паралича невозможна, особенно если болезнь имеет генетическое происхождение. Однако, в процессе планирования и ведения беременности, а также при родах можно максимально снизить вероятность проявления болезни у здорового ребенка. Врачи Клинического Института Мозга могут дать несколько рекомендаций, который позволят оказать максимальную профилактику ДЦП:

- вакцинация матери от инфекционных заболеваний (кори, краснухи), которые при беременности могут вызывать гипоксию плода;

- медикаментозное лечение при повышенных рисках преждевременных родов, а также при недостаточном кровоснабжении плода;

- консультация с генетиком, полное обследование матери при планировании беременности;

- в первые месяцы после родов — предотвращение ударов головой, а также обязательное использование автомобильных сидений для новорожденных.

В Клиническом Институте Мозга можно получить подробную консультацию о профилактике, диагностике и лечении детского церебрального паралича. Стоит понимать, что результат терапии зависит не только от тяжести диагноза, но и от своевременности медицинской помощи и готовности родителей выполнять предписания врача. Огромное количество детей с подобным диагнозом проходят успешную социализацию, посещают общеобразовательные учреждения и даже развиваются в профессиональной сфере.

Источник: https://www.neuro-ural.ru/patient/dictonary/ru/d/detskij-cerebralnyj-paralich.html

Если у Вас есть вопросы по проблеме, Вы можете задать их нашим специалистам онлайн: https://www.neuro-ural.ru/patient/consulting/

Источник