Американский ученый развитие ребенка

Юные гении писали книги, читали лекции и решали сложнейшие задачи в том возрасте, когда современные дети только отправляются в школу.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. За последние сто лет все государства достигли значительного прогресса в этой сфере. Был запрещён детский труд, внедрено обязательное школьное образование, созданы специальные программы для одарённых детей. В более ранние эпохи даже ведущие страны не могли похвастаться подобным вниманием к детям, и многие из них были не в силах реализовать свои таланты. Но и тогда рождались вундеркинды, чьи способности поражали современников и до сих пор выглядят невероятно.

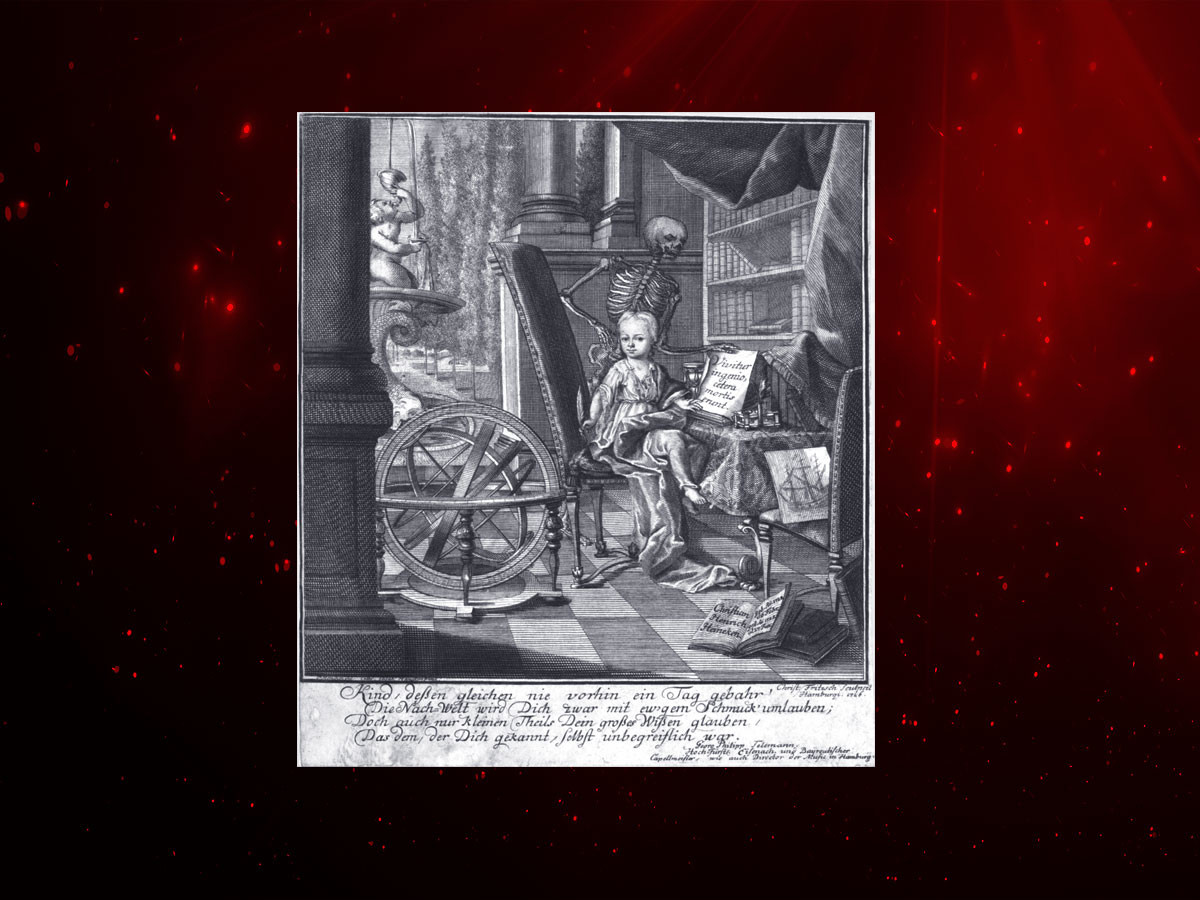

Кристиан Хейнекен — младенец из Любека

Самое гениальное дитя эпохи Просвещения. Прожил всего четыре года, но ещё при жизни успел стать знаменитостью и удостоиться личной аудиенции у короля. Хейнекен родился в 1721 году в достаточно образованной семье. Отец был известным в Любеке архитектором, мать — художницей.

К году младенец уже свободно разговаривал на немецком языке и начал читать. Кристиан учился гораздо быстрее любого другого ребёнка, усваивал невероятные объёмы информации. К двум годам Хейнекен уже прочитал Библию на латыни, помнил наизусть огромные отрывки из книги и мог их цитировать. Стоит отметить, что у Кристиана был старший брат, который, однако, не проявлял никаких чудесных способностей.

Слух о чудо-ребёнке вскоре распространился за пределы Любека. Родители были только рады этому и начали устраивать турне по стране. Кристиан выступал перед публикой на площадях, а также принимал посетителей. В трехлётнем возрасте его пригласили в любекскую гимназию, чтобы прочитать лекцию по мировой истории, с чем он прекрасно справился.

Хейнекен стал национальной знаменитостью. Король Фредерик IV пригласил его во дворец и удостоил аудиенции, после чего нарёк ребёнка Миракулум (в переводе с латыни — чудо).

К четырём годам Хейнекен говорил на нескольких европейских языках, обладал блестящими познаниями в истории, математике и географии и по интеллектуальному уровню превосходил большинство взрослых современников. К сожалению, за это была уплачена немалая цена. Юный организм не справлялся с тяжёлыми нагрузками, вундеркинд всё чаще жаловался на плохое самочувствие. Несмотря на это, родители по-прежнему допускали к нему посетителей, которые часами задавали ему различные вопросы.

Хейнекен умер в возрасте 4 лет и 4 месяцев. В настоящее время считается, что причиной смерти стала целиакия, в то время неизвестная европейской медицине. Хейнекен вошёл в историю как один из первых гениальных детей, чьи способности были хорошо задокументированы.

Уильям Сайдис — гениальный полиглот

Самый знаменитый вундеркинд ХХ века и ярчайший пример того, что выдающаяся интеллектуальная одарённость в детстве не всегда служит залогом успешной реализации во взрослом возрасте. Ему прочили славу Леонардо да Винчи ХХ века, но, став взрослым, он предпочёл жизнь отшельника, коллекционирующего железнодорожные билеты.

Сайдис родился в 1898 году в семье уроженца Российской империи, который эмигрировал в США и стал достаточно известным психиатром. У отца была своя теория воспитания детей, которую он применил к сыну. Результаты не заставили ждать, уже в полуторагодовалом возрасте Уильям Сайдис читал газеты. В четыре написал первую книгу. К восьми годам в совершенстве знал восемь языков и создал свой собственный.

Родители пытались определить девятилетнего Сайдиса в Гарвардский университет, однако там им отказали по причине слишком юного возраста. Лишь через год Сайдиса приняли в Гарвард, и он стал самым юным студентом в истории этого престижного учебного заведения.

В 10 лет Сайдис читал лекции по высшей математике для посетителей математического клуба. После окончания учёбы преподаватели предрекали ему не просто блестящую карьеру, они верили, что он станет новым гением, который продвинет человечество далеко вперёд.

Однако всё сложилось иначе. Сайдис некоторое время преподавал геометрию, но студенты плохо воспринимали несовершеннолетнего учителя, к тому же и Сайдис чувствовал, что у него не очень хорошо получается преподавать.

Затем вундеркинд увлёкся политикой и поучаствовал в нескольких социалистических митингах против призыва в армию (тогда шла Первая мировая война), за что был арестован. После освобождения Сайдис дал несколько скандальных интервью, в которых объявил себя пацифистом, социалистом и «атеистом с шести лет» (что особенно возмутило читателей). За подстрекательство к неповиновению Сайдис был приговорён к полутора годам тюрьмы, но срок не отбывал. Родители увезли его в другой штат.

Тяжёлый переход к взрослой жизни, возможно, надломил Сайдиса. В 23-летнем возрасте он ушёл в свой мир, перестал быть публичной фигурой и отдалился от семьи. Потенциальный гений практически не предпринимал попыток реализоваться в обществе, работал обычным бухгалтером и под псевдонимами писал трактаты о системе железнодорожных перевозок и альтернативной американской истории, которые распространялись в узком кругу. Сайдис никогда не был женат и даже не состоял ни с кем хотя бы в мимолётных отношениях.

Журналисты периодически вспоминали о чудо-ребёнке из Гарварда и пытались выяснить, чем он занимается, став взрослым. Сайдис неизменно судился с газетами после каждой статьи о нём, требуя компенсации за моральный ущерб и вторжение в частную жизнь.

Уильям Сайдис умер в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. К концу жизни он выучил 40 языков и собрал огромную коллекцию железнодорожных билетов, которая и стала главным его увлечением.

Вольфганг Моцарт — великий музыкант

Редкий случай, когда чудо-ребёнок реализовал себя во взрослой жизни и стал гением мирового масштаба. Вольфганг Амадей Моцарт родился в 1756 году в семье скрипача придворной капеллы. У Моцарта была старшая сестра, тоже обладавшая музыкальным талантом, и сначала они выступали вместе.

Отец, занимавшийся музыкой с дочерью, заметил, что трёхлетний Вольфганг внимательно слушает их упражнения, а затем практически безошибочно повторяет на клавесине. В пять лет Моцарт написал первую пьесу. В шесть отправился на первые гастроли и выступал перед баварским курфюрстом.

Все концерты юного Моцарта проходили с успехом, в том числе и благодаря тому, что в выступления он по настоянию отца добавлял элементы шоу. Например, мог играть с завязанными глазами и закрытыми тканью клавишами и при этом не допустить ни одной ошибки.

К восьми годам Моцарт уже был европейской знаменитостью и выступал с концертами в домах европейской аристократии и даже королей и императоров. В 9 лет юный гений написал первую симфонию.

До подросткового возраста брат и сестра выступали вместе. Если сначала они считались равными по таланту, то к восьми годам Вольфганг стал затмевать старшую сестру. Из его тени она уже не смогла выйти и после замужества завершила музыкальную карьеру. А вот Моцарт реализовался в полной мере. Ещё при жизни он пользовался популярностью, а после смерти был повсеместно признан одним из величайших композиторов в истории человечества.

Моцарт умер в возрасте 35 лет. До сих пор так и не удалось точно установить болезнь, от которой скончался гениальный композитор. Неожиданная смерть в самом расцвете сил породила легенду о его отравлении. Главным виновником смерти Моцарта молва считала композитора Сальери, будто бы завидовавшего его таланту. В настоящее время биографы Моцарта считают эту версию несостоятельной.

Иван Петров — математик в семье крепостных

Фото © Shutterstock, © РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Чудо-ребёнок родился в семье крепостных крестьян из Костромской губернии в 1823 году. Иван был настоящим феноменом. Он никогда не учился в школе, не умел читать и писать, с ним не занимались родители и наставники. Тем не менее уже к десяти годам он проявлял выдающиеся математические способности.

Иван самостоятельно научился считать по понятной только ему системе. Он легко складывал и умножал в уме большие числа, чем поразил сначала родителей, а затем и всю деревню Рагозино, где жила семья.

Вскоре слух о гениальном ребёнке дошёл до костромского губернатора, и он предложил преподавателям гимназии проверить способности Петрова. Результаты тестирования изумили всех. Петров, никогда не обучавшийся математике, безошибочно решил целую дюжину достаточно сложных математических задач, причём потратил на это чуть больше часа.

О необычайных способностях ребёнка из глубинки прослышал знаменитый математик Перевощиков и лично приехал в Кострому, чтобы познакомиться с мальчиком. Математик тоже был восхищён способностями юного крестьянского сына.

Наконец, в 1834 году в Кострому с визитом прибыл император Николай I. Во время посещения гимназии преподаватели представили ему одиннадцатилетнего вундеркинда. Император, познакомившись с ним, заметил, что такой талант не должен пропадать, и поручил директору гимназии взять мальчика на попечение с обучением по гимназическому курсу.

Кроме того, на счёт Петрова полагалось зачислить тысячу рублей, выделенных на его обустройство после достижения совершеннолетия. К сожалению, во второй половине 30-х годов следы Петрова теряются. Каких-либо данных о дальнейшей судьбе вундеркинда до сих пор не удалось найти.

Самуэль Решевский — талантливый шахматист

Юный шахматный гений, легко обыгрывавший взрослых мастеров. Родился в 1911 году в Российской империи. В четыре года научился играть в шахматы и вскоре демонстрировал результаты, которыми мог бы гордиться и взрослый мастер. В восьмилетнем возрасте он дал во Франции несколько сеансов одновременной игры со взрослыми и одолел всех соперников.

В 1920 году его родители переехали в США и решили зарабатывать на таланте сына. Решевский гастролировал по Америке, давал сеансы одновременной игры и неизменно побеждал взрослых соперников. В 1922 году одиннадцатилетний Решевский принял участие в нью-йоркском шахматном турнире взрослых мастеров, где занял второе место из шести.

Однако в тринадцатилетнем возрасте шахматный вундеркинд вынужден был прервать многообещающую карьеру. Из-за постоянных гастролей он не учился в школе, и из-за этого у его родителей возникли проблемы с законом. На протяжении следующих семи лет юноша практически не выступал на турнирах, занимался образованием.

Сразу же после возвращения Решевский выиграл Открытый чемпионат США по шахматам. Однако профессионалом так и не стал. Всю дальнейшую жизнь трудился обычным бухгалтером, а в турнирах принимал участие от случая к случаю.

Тем не менее любительский статус не мешал ему оставаться одним из сильнейших шахматистов в мире в середине ХХ века. Хотя Решевский не был чемпионом мира, в его активе значатся победы над такими признанными мастерами, как Ласкер, Ботвинник, Капабланка, Эйве, Смыслов и Фишер.

Решевский выступал на шахматных турнирах до последних дней. Он умер в 1992 году. Последний турнир он выиграл в возрасте 72 лет.

Источник

О том, что дети из богатых семей лучше учатся, читают, выполняют различные тесты, чем это делают дети из бедных, у них выше IQ, известно давно. У «богатых» больше шансов пробиться наверх, сделать хорошую карьеру. Бедным трудней поступить и окончить престижный колледж, больше шансов оказаться безработными. Конечно, это не жесткий закон, но тем не менее такая схема довольно четко работает.

Любой ученый, который изучает законы развития общества, скажет, что причины такого положения очевидны — социальное неравенство со всеми его нюансами. И вот американские ученые добавили еще одну — разное развитие мозга у детей из бедных и богатых семей. Что же конкретно выявлено? Сразу несколько научных групп установили, что у детей из обеспеченных семей более крупный гиппокамп, который отвечает за формирование памяти. Много работ посвящено изучению площади коры мозга. Этот слой играет важную роль для развития когнитивных способностей ребенка. Оказалось, что у детей из бедных семей площадь поверхности коры на 6 процентов меньше, чем у благополучных. Особенно это касалось зон, связанных с пониманием речи и самоконтролем.

Аналогичная картина и с толщиной коры. Известно, что с возрастом она уменьшается. Но в семьях с низким доходом толщина начинает резко уменьшаться уже в детстве, а в богатых этот процесс растягивается до позднего подросткового возраста. Быстрое уменьшение толщины приводит к тому, что мозг детей теряет пластичность — способность меняться, чтобы обеспечить обучение различным дисциплинам.

Итак, мозг бедных и богатых отличается. Но означает ли это, что именно по этой причине одни учатся лучше других? К примеру, маленький мозг Тургенева не помешал ему стать прекрасным писателем. Отметим, что множество исследований, где пытались связать размеры и какие-то особенности строения и способности человека, пока ничего не дали. И, естественно, перед учеными встает вопрос, действительно ли размеры гиппокампа, площадь и толщина коры оказывают столь сильное влияние на когнитивные способности?

Связь есть, утверждают американцы Сет Поллак и Джон Габриель. Они утверждают, что различиями в размере и структуре мозга можно объяснить от 15 до 45 процентов случаев школьной неуспеваемости детей из малообеспеченных семей. Заявление очень ответственное, требует многократной проверки, считают оппоненты. Ведь авторы подобных исследований рискуют быть обвиненными в нарушении политкорректности.

Но почему мозг детей из бедных и богатых семей вообще отличается? Может, все просто, и причина в питании? У одних оно полноценное, с необходимым набором всех элементов для нормального развития мозга, у других их дефицит. Влияют ли на развитие мозга стрессы в семье, воспитание, качество школы, а может, комбинация этих факторов? А может, вообще решающую роль играет наследственность? Пока на эти вопросы у науки нет однозначных ответов.

И, конечно, важно понять, когда появляются различия в развитии мозга. Недавние работы показали, что в первые четыре дня после рождения никакой разницы между детьми из богатых и бедных семей нет. То есть дети рождаются в принципе одинаковыми. Различия появляются в постнатальный период под влиянием социальных факторов.

Нейробиолог из Педагогического колледжа Колумбийского университета Нобл Кимберли подчеркивает, что комментировать и объяснять все эти результаты надо очень аккуратно, что корреляция между доходами семьи и когнитивными способностями еще не причинно-следственная связь. Во всяком случае, пока нейробиологи не дают ответа, где причина, а где следствие.

Чтобы найти ответ, ученые решили провести эксперимент. Они намерены на три года увеличить семейный доход большой группе малообеспеченных семей, где дети только появились на свет, чтобы посмотреть, как будет развиваться их мозг. Помимо этого будут изучаться такие аспекты семейной жизни, как стрессы, качество семейной жизни и т.д.

Источник

Работа с одаренными детьми в российской образовательной традиции всегда воспринималась преимущественно как дополнительная: основное внимание системы уделялось массовому обучению — как и в большинстве других стран мира. В последние годы началось активное освоение методик, специально ориентированных на маленьких гениев. Между тем, в некоторых государствах уже накоплен большой опыт целенаправленной работы с одаренными мальчиками и девочками. Сегодня мы поговорим о том, как подобная деятельность организована в США. Несмотря на стереотипы («американцы тупые» — помните?), у системы образования Северной Америки есть чему поучиться.

«Локомотив» в коротких штанишках

Серьезно об индивидуальном подходе к одаренным детям в Америке задумались в начале 70-х годов. Кстати, серьезным толчком к таким работам оказались достижения советской системы образования, признанные руководством США после космических успехов СССР в начале и середине 60-х. Появившаяся необходимость «ответить Советам» вылилась в активную деятельность групп ученых, выдвигавших различные концепции развития образования. Одним из таких направлений стала «концепция одаренности», предложенная С. Марленд, Дж. Рензулли, Дж. Гилфордом и другими.

В ее основе — представление о том, что именно дети-гении при правильном подходе к работе с ними могут в будущем стать «локомотивом» развития науки и экономики. Одаренность понималась американскими психологами как сочетание интеллектуальных способностей на уровне «выше среднего», творческого подхода и настойчивости в достижении цели. В дальнейшем, по мере работы с реальными детьми (со всем их разнообразием, не укладывающимся во взрослые шаблоны) появлялись всё новые и новые определения данного термина. С. Марленд, например, различала два типа детей-гениев: талантливых в каком-то одном виде деятельности и общеодаренных.

Еще в 1972 году в докладе Госдепартаменту психологи отметили, что одаренные дети, как правило, испытывают проблемы в школе. Из-за ориентации программы на среднего ученика и «конвейерного» обучения «слишком умные» дети либо подвергались остракизму со стороны сверстников, либо не имели возможности развить свои способности, либо и то и другое вместе. Системе образования требовались изменения.

Тем не менее, от начала исследований в сфере обучения одаренных и талантливых учеников до реальных мер по трансформации системы образования в США прошло более 15 лет. Причиной такого долгого срока стало множество факторов. Многие учителя считали, что по-настоящему одаренный ребенок и без всякой помощи пробьет себе дорогу в жизнь. В американской провинции педагоги оказались просто не готовы к работе с маленькими гениями из-за своего в целом достаточно низкого среднего уровня подготовки. Да и психологических навыков, позволяющих успешно взаимодействовать с порой очень сложными в быту талантами у учителей не хватало.

Только с завершением в США экономического кризиса начала-середины 80-х годов государство начало оказывать активную поддержку работе с одаренными детьми. Появились первые научные центры исследований в области выявления и обучения талантов при университетах штата Индиана и Коннектикут, Калифорния, Флорида и других. Начался выпуск специальных журналов («Gifted Child Today», «Gifted Education International», «Educational Researcher»), больше внимания развитию юных гениев стали уделять местные органы образования.

Школа нового поколения

В 1991 году администрация президента Джорджа Буша-старшего опубликовала программу «Америка-2000. Стратегия образования», в которой целый раздел был посвящен созданию «школ нового поколения», призванных «высвободить творческий потенциал Америки». С этого момента началась реализация программы раздельного образования, которая достаточно большое внимание уделяет именно развитию одаренных детей.

Суть системы дифференцированного обучения в среднем образовании США заключается в разделении учеников по готовности к обучению и заинтересованности в нём. Также большое распространение получили, как и в свое время в СССР, специализированные школы.

В рамках общеобразовательного подхода в США разработаны «уровни обучения». Таким образом, будучи даже в обычном классе обычной школы ученики обучаются по различным уровням сложности. Одаренные дети получают возможность заниматься на самых высоких уровнях. При этом до 20% времени они могут занимать дополнительным изучением наиболее интересных для них предметов. Соответственно, по каждому уровню установлены свои цели обучения и способы оценки знаний. В различных штатах в зависимости от имеющихся ресурсов дифференциация образовательных программ разная. Например, в Калифорнии существует целых 20 уровней обучения.

Учебную программу для одаренных детей в США разрабатывает специальный комитет при школе. Она может существенно отличаться от базовой. Происходит это прежде всего за счет уплотнения учебного материала, использования более сложных концептуальных подходов к изучению тех или иных вопросов. В работе с талантливыми детьми чаще используется групповой метод, самообразование. Также часто практикуются отказ от ограничений во время занятий, поощрение выбора детьми форм и видов учебной работы, стимулирование исследовательского процесса во время уроков.

Индивидуальный подход и персональная помощь

Нужно сказать, что форм и методов обучения детей-гениев в США очень много, причем большинство из них реализуется в рамках обычных учебных заведений. Это и «магнитные школы», и «классы почета», и обучение в группах «смешанных способностей». Широко применяются интенсивные летние и зимние программы.

Очень большое внимание уделяется так называемому индивидуализированному обучению — от небольшой модификации обычных программ до полностью независимого процесса. Здесь господствует теория mastery learning («методика полного усвоения»), в основе которой лежит не соответствие умственных способностей ученика тому или иному классу или школе, а максимально возможное адаптирование учебной программы под способности каждого школьника для достижения определенного результата. Ученик осваивает необходимые знания на том материале и теми способами, которые соответствуют его личным способностям.

Работа строится примерно так: сначала устанавливаются конкретные цели того или иного учебного подраздела. Затем при помощи тестов определяются имеющиеся у учеников на момент тестирования знания. После этого представляется структурированный учебный материал (преимущественно для самостоятельной работы). Ученики сами пытаются освоить информацию, а задача учителя состоит в индивидуальной помощи каждому ученику. В конце занятия происходит обсуждение в большой группе — это усиливает мотивацию школьников и делает учебу более интересной.

Для детей, которые очевидно отличаются по уровню восприятия материала и аналитического или творческого мышления, в американской начальной школе используются так называемые программы персональной помощи. У них тоже есть своя структура:

- Независимое обучение — школьник сам выбирает материал и способ его изучения; учитель является консультантом.

- Самоуправляемое изучение — цели и материал назначет учитель, способ усвоения выбирает сам ученик.

- Нацеленная на учащегося программа — школьник выбирает учебный материал и время его изучения при уже определенном педагогом способе усвоения.

Как видим, в целом школьная программа обучения талантливых детей направлена не только на облегчение получения знаний, но и на формирование инициативности и самостоятельности.

Часть 2

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Класснуть

Источник